法的リスクを回避するために、「ソフトウェアライセンス」の種類と注意点を理解しよう:ビジネスパーソンのためのIT用語基礎解説

IT用語の基礎の基礎を、初学者や非エンジニアにも分かりやすく解説する本連載、第29回は「ソフトウェアライセンス」です。ITエンジニアの学習、エンジニアと協業する業務部門の仲間や経営層への解説にご活用ください。

1 ソフトウェアライセンスとは

ソフトウェアライセンスは、ソフトウェアの利用条件を定めた契約のことです。

ソフトウェアを購入すると、開発者や提供企業から利用する権利(ライセンス)を得られ、利用者はライセンスの規約に従って適切にソフトウェアを使用する義務を負います。

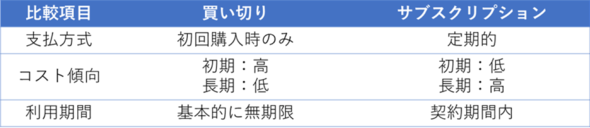

従来は「買い切り型」のライセンスが一般的でしたが、近年では定額制で継続利用する「サブスクリプション型」のライセンスが主流となっています。どのような種類のライセンスであっても、ライセンスの内容を正しく理解せずに使用すると、意図せず契約違反に該当し、法的リスクを伴う可能性があるため、注意が必要です。

2 ソフトウェアライセンスの主な種類

ソフトウェアライセンスにはさまざまな種類があり、利用目的や契約条件に応じて適切に選択する必要があります。

2.1 商用ライセンス

企業や個人が開発したソフトウェアを有償で提供するライセンスです。

ユーザーは購入や契約を通じて利用権を得ます。個人向けや企業向け、使用範囲やインストール台数などに制限がある場合が多く、ライセンス契約に基づいた管理が求められます。

商用ライセンスには、一般的に以下のような料金体系が採用されます。

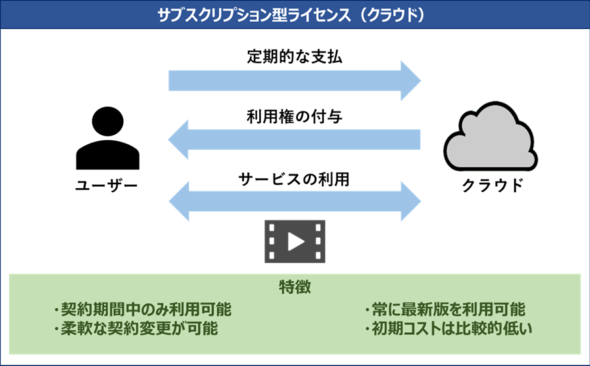

2.1.1 サブスクリプション型ライセンス

一定の期間ごとに使用料を支払い、ソフトウェアを利用する形態です。クラウドサービスや定期更新が必要なソフトウェアで用いられています。

2.1.2 買い切り型ライセンス

一度購入すると、基本的に無期限で利用できるライセンスです。ただし、サポートやアップデートに期限が設けられる場合があります。

2.2 オープンソースライセンス

オープンソースライセンスは、ソフトウェアのソースコードを公開し、誰でも自由に利用、改変、再配布することを許可するライセンスです。

オープンソースの普及は、ソフトウェア開発の効率化やイノベーションの促進に寄与しています。なお、オープンソースライセンスの中でも、ライセンスによっては改変後のコード公開を義務付ける場合もありますが、商用利用やソースコードの非公開を許可するものも多く、企業や開発者が幅広く活用できるのが特徴です。

ソフトウェアの利用においては、個人利用や教育目的での利用は無償であっても、企業が利益を得る形での利用は有償となるケースもあります。リスクの回避やコストを最適化するためには、ライセンスの種類を正しく理解し、適切に管理する必要があります。

3 ライセンス違反のリスクと企業における管理の重要性

ソフトウェアライセンスの違反は、法的リスクや業務へ悪影響を及ぼします。違反の主な例として、ライセンス数を超えた利用、個人向けライセンスの業務使用、非正規品の利用などがあります。これらは著作権侵害と見なされ、違約金や訴訟のリスクを伴います。

また、違法コピーの使用はセキュリティリスクを高める他、企業や組織の社会的信用を大きく損なう要因となります。そのため、ライセンス管理を徹底することが不可欠です。ライセンスの適切な管理により、法的リスクの回避だけでなく、不要なライセンスの削減や最適な契約選定によるコスト削減など、業務の安定化と効率化が可能です。

管理が不十分な場合、ライセンス切れにより必要なソフトウェアが使用できず業務に支障を来すこともあり得ます。そのため、ソフトウェア資産管理(SAM)(※1)サービスなどを活用し、企業が保有するソフトウェアのライセンスや利用状況を可視化した上で、定期的な監査を実施することが推奨されます。

昨今、オンプレミスやクラウドなど、さまざまな環境でソフトウェアを利用するようになったこともあり、ソフトウェア資産管理ツールなどで管理しやすい状態を作ることが重要となっています。

4 ライセンス選びのポイント

ソフトウェアライセンスを選定する際は、用途、コスト、管理のしやすさなどを考慮する必要があります。選定の主な観点は以下の通りです。

4.1 利用目的の明確化

ライセンスには個人利用と商用利用があり、契約条件が異なります。個人向けライセンスを業務で使用すると契約違反になるため、企業利用の場合は法人向けライセンスを選択する必要があります。

4.2 コストと導入形態の比較

一般的なライセンス購入の形態として、買い切り型とサブスクリプション型があります。長期的に利用する場合は買い切り型の方がコストを抑えられることがありますが、アカウント数など柔軟なスケーリングが必要な場合はサブスクリプション型が適しているなど、状況によってどちらがいいかは変わります。目的や運用に応じて選択しましょう。

4.3 管理のしやすさ

企業で使用する場合は、複数のライセンスを一元管理できるかどうかが重要です。ボリュームライセンス(企業向けの一括契約)を活用することで、管理が容易になり、コスト面でも優遇されることがあります。

4.4 サポートと更新の有無

ソフトウェアによっては、ライセンス契約にサポートやアップデートの提供が含まれています。セキュリティリスクを考慮し、最新のバージョンを利用できるライセンスを選ぶことが推奨されます。

5 今後の展望

近年、クラウドサービスの普及、AI(人工知能)技術の発展、ライセンス管理の自動化が、ライセンスの在り方に影響を与えています。

従来の買い切り型ライセンスに代わり、サブスクリプション型ライセンスが主流となり、企業は必要な数のライセンスを必要な期間だけ利用できる柔軟性を得る一方、継続的な支払いが必要となり、コスト管理の重要性が増しているといえます。

また、企業がソフトウェアを所有するのではなく、SaaS(Software as a Service)(※2)として利用するケースが増加しており、アクセス権限やアカウント単位での契約が一般的になっています。加えて、ソフトウェア資産管理においてもAIの活用が始まっています。企業はライセンスの使用状況をリアルタイムで把握し、最適化できるようになり、不正利用の検出や契約違反の防止も強化されることが期待されています。

古閑俊廣

BFT インフラエンジニア

主に金融系、公共系情報システムの設計、構築、運用、チームマネジメントを経験。

現在はこれまでのエンジニア経験を生かし、ITインフラ教育サービス「BFT道場」を運営。

「現場で使える技術」をテーマに、インフラエンジニアの育成に力を注いでいる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

実は誰でも使っている、「デジタルID」の仕組みや活用例をおさらいしよう

実は誰でも使っている、「デジタルID」の仕組みや活用例をおさらいしよう

IT用語の基礎の基礎を、初学者や非エンジニアにも分かりやすく解説する本連載、第28回は「デジタルID」です。ITエンジニアの学習、エンジニアと協業する業務部門の仲間や経営層への解説にご活用ください。 「マイクロサービス」の構成や特徴を、図とテキストで学ぼう

「マイクロサービス」の構成や特徴を、図とテキストで学ぼう

IT用語の基礎の基礎を、初学者や非エンジニアにも分かりやすく解説する本連載、第21回は「マイクロサービス」です。ITエンジニアの学習、エンジニアと協業する業務部門の仲間や経営層への解説にご活用ください。 よく耳にする「BI」とは何か 導入手順や注意点を把握しよう

よく耳にする「BI」とは何か 導入手順や注意点を把握しよう

IT用語の基礎の基礎を、初学者や非エンジニアにも分かりやすく解説する本連載、第16回は「BI」です。ITエンジニアの学習、エンジニアと協業する業務部門の仲間や経営層への解説にご活用ください。