岩手県、HDマップと「空気のような存在」のネットワークで除雪のDXを推進:羽ばたけ!ネットワークエンジニア(91)

岩手県は自動運転で使われるHDマップ(High Definition Map)を除雪支援システムに応用し、安全で天候に左右されにくい計画的、効率的な作業へと変革した。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

雪の多い地域において、道路の除雪は社会活動を保つために不可欠な作業だ。岩手県は除雪作業のさまざまな課題を解決するため、冬季期間は通行止めにしている区間の春先除雪において、自動運転で使われているHDマップを応用した除雪支援システムを導入した。

同システムは「ダイナミックマッププラットフォーム」が開発、実用化し、同社グループ会社の「ダイナミックマッププラットフォームAxyz」が提供している。

本システムについて、岩手県 県土整備部 道路環境課 維持担当 課長 西村貴之氏、同課 維持担当 事業グループ 主任主査 赤坂秀樹氏、同グループ 主査 工藤哲矢氏、システム開発を担当したダイナミックマッププラットフォームAxyz フィールドマネージメント統括 山中伸氏に話を伺った。

除雪支援システム開発の背景と目的

道路の除雪作業は、雪に埋もれて見えない路肩やガードレール、マンホールなどを避けながら除雪車を運転するため、長年の経験と勘が必要とされる。しかし、オペレーターの高齢化が進む一方で新しい担い手となる若手の確保と育成が難しいという課題があった。

また春先除雪においては、降雪前に目印となる指標木を立て、重機で除雪する前に人手で道路の位置出しをするなどの作業が必要なため、多くの手間とコストがかかっていた。

構造物との接触や路肩からの滑落、脱輪などの事故も発生しており、オペレーターや歩行者の安全に支障があるだけでなく、破損した事物や除雪車の修理に費用が発生していた。大雪によるホワイトアウトで計画通り除雪ができず、作業が滞るだけでなく、オペレーターの勤務条件の悪化にもつながっていた。

これらの課題を解決し、経験の少ないオペレーターでも安全で計画的/効率的な除雪作業を可能とし、次世代の担い手に除雪技術を継承していくこと、が「除雪支援システム」(SRSS:Snow Removal Support System)の目的だ。

SRSSは、ダイナミックマッププラットフォームが2021年にプロトタイプを開発した。岩手県は2023年に実証実験を行い、2024年冬季から実運用を開始した。

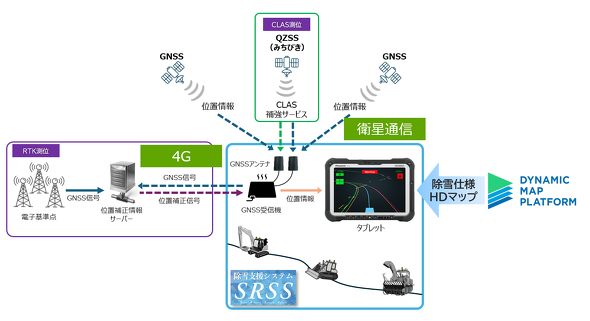

SRSSの構成は次図の通りだ。

図 SRSSの構成

図 SRSSの構成QZSS(Quasi-Zenith Satellite System):通称「みちびき」。日本独自の衛星測位システム。準天頂衛星システム(QZSS)を使用。

GNSS(Global Navigation Satellite System):全球測位衛星システムは人工衛星を使った測位システムの総称。GPSやQZSSが含まれる。

RTK測位(Real Time Kinematic):位置が判明している基準局のデータを基に測位誤差を補正し、動いている受信機(移動局)の位置を高精度で特定する技術。

CLAS(Centimeter Level Augmentation Service):日本の準天頂衛星システム「みちびき」が提供するセンチ級の高精度測位補強サービス

SRSSは、GNSS受信機と除雪仕様HDマップから成るシンプルな構成だ。GNSS受信機は複数のGNSSから取得した位置情報を、CLASまたはRTKのいずれかから得た位置補正情報で補正し、除雪車の位置をセンチ単位の高精度で特定する。また、2本のアンテナを使って除雪車の進行方向を検出する。

除雪仕様HDマップは、ダイナミックマッププラットフォームが自動運転用のダイナミックマップを基に作成した。ダイナミックマップとは、自動運転システムの実現に必要とされる道路空間上のさまざまな情報を統合するデジタル地図のデータモデルだ。

「1 動的情報(信号情報や落下物など)、おおよそ秒から分単位で変化する」「2 準動的情報(気象情報や渋滞、規制情報など)、時間単位で変化する」「3 準静的情報(道路工事や交通規制予定情報)、日単位で変化する」「4 静的情報(路面情報、車線情報や3次元構造物など、月から年単位で変化する」の4種類の情報から成る。

静的情報を扱う車の自動運転用のHDマップは、自動運転システムが人間の介在なしに使うものであるのに対し、除雪仕様HDマップは、雪に隠れた障害物などを人間が見て運転するために使う。自動運転用HDマップにはないマンホール、グレーチング(金属製の格子状のフタ)など、除雪の障害になる地物が登録されている。

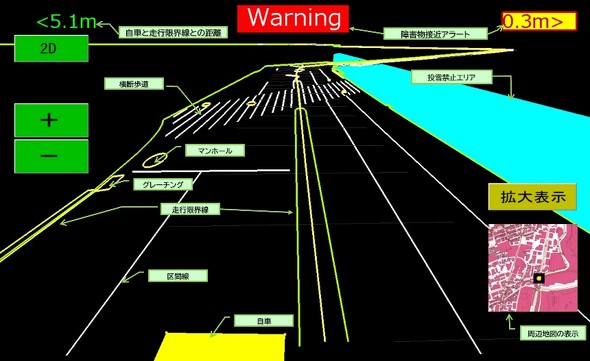

SRSSはGNSS受信機で自車の位置と方向をリアルタイムに特定し、HDマップで雪に隠れた車線や構造物、路肩などの情報を表示する(写真1、写真2参照)。

SRSSにより、道路や周辺の構造物に関する知識が少ない経験の浅いオペレーターでも、雪に隠れた支障物の見える化ができるため注意喚起が容易になり、除雪作業がより安全かつ確実にできるようになった。

SRSSを搭載した除雪車では構造物との衝突や路肩からの滑落といった事故のリスクが大幅に減少し、オペレーターの安全に寄与しているだけでなく、除雪車による器物破損、除雪車の修理費などの削減につながっている。

吹雪でホワイトアウトになっても計画通り効率的な除雪作業が可能なため、オペレーターの勤務計画が天候に左右されにくいことから、労働条件の向上にも役立っている。

ネットワークは「空気のような存在」

SRSSで使われているネットワークは、GNSSやCLAS測位の情報を受信する衛星通信と携帯通信事業者が提供するRTK測位情報をやりとりする4Gだけだ。衛星通信も4Gもほぼ「どこにでもある電波」と言える。いわば「空気のような存在」だ。

考えてみれば空気のようにどこにでもあって、簡単に使えるネットワークはネットワークの理想と言える。「ネットワーク設計」というほどの設計は不要だし、GNSS受信機は名刺程度、アンテナはヤクルト程度の大きさでしかない。

SRSSは屋外での利用だが、想像をふくらませれば、オフィスの中でも、工場でも「空気のように」存在し、簡単に使える4G/5G/衛星によるネットワークがあれば、DX(デジタルトランスフォーメーション)はさらに進むだろう。

ただし、オフィス内部や工場内部で電波が使えるようにするためには、DAS(Distributed Antenna System)のような効率的なアンテナを設置する必要がある。屋内で電波を使うために、従来は企業が自社で有線LAN+無線LANを構築、運用するのが一般的だった。しかしこれからは、モバイル通信事業者にサービスとしてアンテナ設備を用意してもらい、屋外/屋内にかかわらず「空気のような存在」の電波が使えるのが理想ではないだろうか。

筆者紹介

松田次博(まつだ つぐひろ)

情報化研究会(http://www2j.biglobe.ne.jp/~ClearTK/)主宰。情報化研究会は情報通信に携わる人の勉強と交流を目的に1984年4月に発足。

IP電話ブームのきっかけとなった「東京ガス・IP電話」、企業と公衆無線LAN事業者がネットワークをシェアする「ツルハ・モデル」など、最新の技術やアイデアを生かした企業ネットワークの構築に豊富な実績がある。本コラムを加筆再構成した『新視点で設計する 企業ネットワーク高度化教本』(2020年7月、技術評論社刊)、『自分主義 営業とプロマネを楽しむ30のヒント』(2015年、日経BP社刊)はじめ多数の著書がある。

東京大学経済学部卒。NTTデータ(法人システム事業本部ネットワーク企画ビジネスユニット長など歴任、2007年NTTデータ プリンシパルITスペシャリスト認定)、NEC(デジタルネットワーク事業部エグゼクティブエキスパートなど)を経て、2021年4月に独立し、大手企業のネットワーク関連プロジェクトの支援、コンサルに従事。新しい企業ネットワークのモデル(事例)作りに貢献することを目標としている。連絡先メールアドレスは[email protected]。

関連記事

大林組、ローカル5Gの「空間カバー力」と「高速ハンドオーバー」を生かし、ケーブルクレーンの自律運転を実現

大林組、ローカル5Gの「空間カバー力」と「高速ハンドオーバー」を生かし、ケーブルクレーンの自律運転を実現

総合建設会社「大林組」が、ダム建設工事においてローカル5Gを使ったケーブルクレーンの自律運転に成功したと発表した。その試みの狙いと効果、今後の展望、ローカル5Gネットワークの構成を解説する。 「技術が変わると、人が変わってくる」 デジタル化で建設業界を盛り上げる巴山建設の挑戦

「技術が変わると、人が変わってくる」 デジタル化で建設業界を盛り上げる巴山建設の挑戦

人手不足や高齢化が問題となっている建設業界。何もしなければ深刻になることは目に見えている。そこでデジタル化となるのだが……。ICTには「全く興味がなかった」という担当者は、3年後に「技術が変わると、人も変わる。それが仕事の楽しさ」であることを知る。その変化のプロセスを追った。 鹿島建設の自律運転重機による「現場の工場化」を支えるネットワークとは?

鹿島建設の自律運転重機による「現場の工場化」を支えるネットワークとは?

秋田県東成瀬村で建設が進む成瀬ダムでは、ダンプトラックやブルドーザーなど10数台の無人重機が自律的に稼働して建設工事に従事している。それを支えるネットワークはどんなものだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.