交通事故ゼロを目指すトヨタ、「2つのエッジ」の統合がカギを握る理由:エッジAIをどう構築する?(2/2 ページ)

古澤氏のチームはこの課題に対して、Wi-Fiとエッジサーバの組み合わせで対応しようとしている。車両に蓄積されたデータは、駐停車中、EV(電気自動車)であれば充電中といったタイミングで、車両とWi-Fiで接続したステーションに設置したWi-Fiエッジ機器に転送する。そこからエッジデータセンターで一次処理を施し、クラウドにデータを送信することで通信の負荷を低減する。

次が、クラウドに送ったデータのAI学習の課題だ。膨大なモビリティデータの学習には大規模なGPUクラスタ基盤が必要だ。「これをパブリッククラウド上に構築したシステムで動かそうとすると、GPUリソースを長時間占有することになる。そうするとクラウドのメリットであるシェアードエコノミーが効かなくなってしまう。そのため、オンプレミス環境でデータセンターを構築するほうが効率的だ」

GPUの電力を再エネでまかなうエッジDC計画

だが、オンプレミスであっても最新のGPUクラスタの膨大な電力消費という問題は変わらない。GPUの発熱に対応するための水冷設備を備えたデータセンターが必要で、データセンターの供給数も限られており、拡張性も乏しい。新しい発想でデータ学習の基盤を検討する必要があった。

そこでトヨタ自動車では、データ基盤の構築にあたって、積極的に再生エネルギーの利活用を進めることにした。

「日本には、例えば北海道に豊富な風力発電のインフラがあり、西日本には太陽光発電設備がある。それぞれの地域では潤沢な電力があり、需要を上回っている。電力を遠隔地に送ることはロスが大きいため、これらの発電設備に近いエッジにデータセンターを建て、ビッグデータの活用を行うことが合理的だと考えている」

こうした、再エネ設備付近でエッジデータセンターを稼働させる仕組みを「ワット・ビット連携」と呼ぶが、トヨタ自動車はモビリティデータの活用にこれを生かそうとしている。

もちろん再生エネルギーには、時間帯や天候により発電量が大きく変動する課題がある。太陽光発電の場合、日中でも日差しが弱くなれば、発電量は減少する。

「そこで当社では変動する発電量を発電装置のエッジから収集し、各拠点の発電量を予測。電力が豊富なエッジ側のデータセンターを使って学習させることで、AIワークロードを分散させる仕組みを開発した」

ここまで説明したデータ基盤を効率的に運用する仕組みも必要だ。まず車両側のWi-Fiエッジデータの収集システムでは、膨大な数のアクセスポイントを設置しなければいけない。またAI学習用のエッジデータセンターの最適稼働のコントロールは、高度な制御が必要だ。

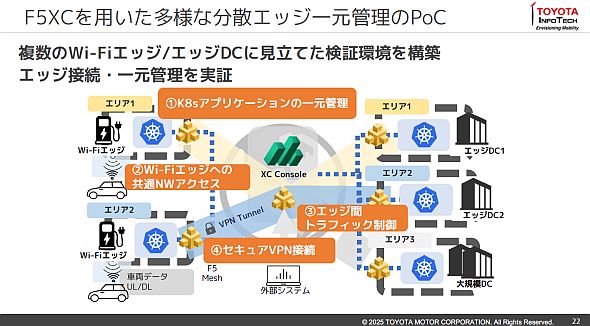

これらの複雑かつ大規模なデータの統合管理を行うために、同社では「F5 Distributed Cloud Services」を用いた実証実験を行っている。

「Wi-Fiエッジへの共通ネットワークアクセス、コンテナアプリケーションの一元管理、エッジ間のトラフィックの分散、最適化などを検証できる環境を構築した」

来たるべきモビリティAIの時代には、車両とデータ分析が一体となった効率的な処理基盤が不可欠だ。トヨタ自動車が検証を進める、2つのエッジの大規模データをつなぐ基盤は、交通事故ゼロの世界をゴールに見据えて走り出している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.