AIの力でクルマを激変させるSDV 既存自動車メーカーの挑戦と課題:SDV、AIとクルマの近未来(2)(2/2 ページ)

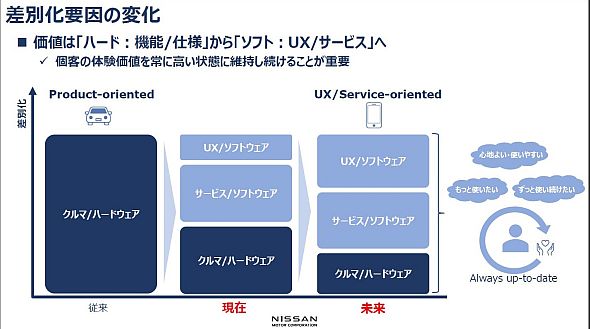

「差別化要因が変わってきている。従来、自動車メーカーは『移動』のためのハードウェア機能で差別化することで、稼ごうとしてきた。しかし、これではもう立ち行かなくなってきている。今後は、さまざまな領域のキープレイヤーと組んでリカーリングビジネスを構築し、収益を上げなければならない。そのために各社はトライしているところ」

差別化要因については、既にハードウェアとソフトウェアの比率が逆転した状態になっているという。将来はハードウェアによる差別化がさらに難しくなり、主にソフトウェア機能で勝負するようになるとしている。

「ハードウェアの差別化要因はゼロにはならないが、違いはやはり、ユーザーエクスペリエンスソフトウェアやサービスソフトウェアで生み出されるようになる」

SDVはエッジとクラウドのハイブリッドで実現

SDVにおけるキーポイントは、「クローズドループ学習」「高性能化」「インテグレーション能力」の3つの課題への対応だと、山内氏は話した。

クローズドループ学習は、車両から収集したデータを基に、AIモデルを継続的に学習/評価/展開する仕組み。高性能化とは、車両機能の高度化とリアルタイム処理能力の向上だ。そしてインテグレーション能力とは、異なるシステムやサービス間での統合性の確保を意味している。

では、AIはどこで動かすのか。これまで各社はエッジ(車両)主体、クラウド主体の2つのアプローチを検討してきた。だが、どちらにも一長一短がある。

「クラウドには大量の計算リソースがあるので、AIモデルの学習やデータの集中管理が楽になる。だが、自動車との通信では遅延が発生するし、データプライバシーでの対応が困難。一方、エッジ主体にするとリアルタイム性が向上し、プライバシー保護もやりやすい。だが、自動車では計算リソースを機動的に追加できない。また、各車両が個別に学習すると同期が難しくなる」

現在主流となっているアプローチは、クラウドとエッジのハイブリッド型。クラウドでは事前学習済みの大規模モデルが動く。一方でエッジでは、軽量化されたモデルによる推論や部分的な再学習が実施される。この方法は、リアルタイム性とプライバシー保護の両立を図りつつ、効率的なデータ活用を可能にするという。

「クラウド側で集約した結果をモデルとして各車両をアップデートする。こういったシンプルな形にシフトしている」

SDVアーキテクチャでは中国が先行

SDV化を進めるため、自動車のアーキテクチャを変えることが各社の課題になっていると、山内氏は解説した。自動車メーカーは、複雑な従来型アーキテクチャから、「ゾーナル(ゾーン)アーキテクチャ」への移行を目指している。

従来のアーキテクチャでは、パワートレイン、ボディ、シャーシなど、機能(「ドメイン」)ごとにECU(電子制御ユニット)を集約・制御している。そしてドメイン間で相互通信を行う。

一方、ゾーナルアーキテクチャでは、車を複数の「ゾーン」(部位)に分けて通信や電力分配、負荷制御を管理する。各ゾーンでは、ゾーンコントローラーがセンサーやアクチュエータを制御するとともに、これらのデバイスからデータを収集し、直接接続されたセントラルコンピューターに送信する。セントラルコンピューターはインテリジェントな処理を行い、結果を各ゾーンにフィードバックする。

SDVでは、セントラルコンピューターが不可欠だ。アプリケーションは全てこの上で動く。ソフトウェアの追加や更新も統合的に行われる。AI活用はエッジとクラウドのハイブリッドだが、エッジ側、つまりセントラルコンピューターで使われる半導体の高性能化は避けて通れない。扱うソフトウェアやデータが増える一方、リアルタイムの応答性がますます求められるからだ。また、クラウドとの通信料金を最適化するためにはデータの前処理が重要。プライバシーに関する法規制への対応も必須だ。

既存自動車メーカーはこれまでのアセットがあるため、ゾーナルアーキテクチャへの移行は段階的に進められているという。先行しているのは中国の新興メーカーと米国の一部メーカーで、次は欧州の一部メーカー。日本はこれらを追う展開になっている。

既存メーカーにとって、アーキテクチャの変革は非常に大きな負担となる。だが、「100年に1度の変化で生き残るために、各社は膨大な投資をしている」と山内氏は語った。

ソフトウェア化で変わるサプライヤーとの関係

SDV推進における日本メーカーの課題は、「顧客のデータを管理する仕組みの確立」「新アーキテクチャへの移行」「社内の組織横断的な推進体制の確立」「サプライヤーとの新たな関係の構築」「自動車以外の分野を含めた法規制対応」だという。

山内氏は、このうちサプライヤーとの関係の変化について具体的に説明した。

ハードウェアを中心とした従来のアプローチでは、モデルごとにハードウェア、ソフトウェアがウォーターフォール的に開発されている。このため、自動車メーカーは逆ピラミッドの最上位に位置し、Tier 1のサプライヤーに指示する一方で依存してきた。

これがSDVになるとどう変わるか。「車があってサービスがある」のではなく、「サービスがあって車がある」という形になる。

つまり、自社の共通プラットフォーム上で、さまざまなソフトウェアやサービスを継続的に開発していき、その中からモデルに応じ、選択的に組み込むようになっていく。

「するとサプライチェーンは、メーカーを最上位としたピラミッドというより、メーカーが中心になってマルチタスクをする世界になる。つまり完成車メーカーには、さまざまなピースをインテグレーションして世に出す能力が求められるようになる」

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.