フロントエンド開発者は品質改善やTime to Recover短縮のために何ができるのか:Webフロントエンドエンジニアだけでスマホアプリ開発(終)

リクルートテクノロジーズが開発している、B2Bのスマホアプリ『Airシフト メッセージ用アプリ』。Webフロントエンドエンジニアだけで行っている開発の裏側を明かす連載。最終回は、品質改善で取り組んでいることや、テスト実施時間短縮に向けた取り組みなどについて。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Webフロントエンドエンジニアだけで行っている開発の裏側を明かす連載「Webフロントエンドエンジニアだけでスマホアプリ開発」。最終回の今回は、B2Bスマートフォンアプリ『Airシフト メッセージ用アプリ』(以下、メッセージアプリ)のフロントエンド開発の品質改善で取り組んでいることや、テスト実施時間短縮に向けた取り組みなどを紹介します。

品質改善で取り組んでいること

「SonarQube」を活用した複雑なソースコードの検出

「SonarQube」は、ソースコードの品質を、幾つかのメトリクス(コードスメル、カバレッジ、循環複雑度、重複など)から総合的に評価、管理できるサービスです。メッセージアプリでは、開発段階からSonarQubeを活用して継続的なソースコード品質の計測を実施してきました。

計測した結果については、週に1回実施している「フロントエンド会」でグラフをチェックし、多責務になっているファイル・関数・クラスがないかどうかを確認しています。ここでは、具体的に「NG」となる指標は決めておらず、改善すべきかどうかはその都度チームメンバーとディスカッションして判断しています。

積極的なドキュメンテーション活動

認証やプッシュ通知といった、プロセスが比較的ややこしい部分など、ハイコンテクストな箇所についてはソートコードと同じリポジトリにドキュメントを設置して、なるべくソースコードと近い場所で書いたら終わりではなく、日々更新しながら運用しています。ドキュメントを運用する上でこだわっている点は「書いたら終わり」ではなく、日々変化する仕様に追従してドキュメントを更新していくという点です。

それを踏まえて、「Confluence」で管理していたドキュメントのうち、より内部の実装に関するものをソースコードと同じリポジトリで管理し、いつでも閲覧できるようにしました。また、同じリポジトリで管理しているドキュメントから、Confluenceを始めとした関連ドキュメントへ飛べるようにしました。

この取り組みは、当初はチームに浸透させるまでが課題だと感じていました。というのも、ドキュメンテーション活動は、正直なところ、実装より優先度が下げられがちだったり、「面倒な作業」と感じる人もいたりするからです(必要性を感じるまでの筆者も、面倒だと感じるタイプの人間に該当していました)。

この文化を根付かせるため、軌道に乗るまで自分が積極的にドキュメントを書き、「ドキュメントがあると便利」という感覚をチーム全体に体感してもらう方法を採りました。その結果、チームメンバーそれぞれが、筆者も詳細まで把握していないような詳しい部分をドキュメントに書いてくれるようになりました。

「Sentry」を活用したTime to Recoverの短縮

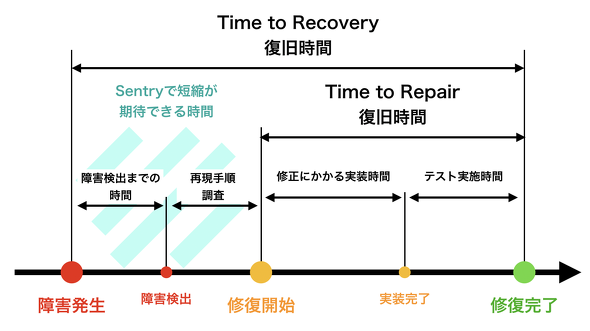

メッセージアプリではTime to Recoverの短縮を図るために「Sentry」を導入しています。Sentryをより効果的に活用するには、「障害発生から対応完了までのどの時間を短縮できるか」をよく理解する必要があります。

上図のように、Sentryを活用することで、障害の迅速な検出と再現手順を導き出すまでの時間の短縮が期待できます。

筆者たち開発者は利用者に対し、修正したアプリケーションを少しでも早く提供すべきです。そこで開発チームでは、Time to Recover短縮のため、Sentryを活用した障害対応プロセスを構築しました。

- エラー検出の通知をなるべく早く認知する

その一環としてまず、Sentryがエラーを検出すると、連携している「Slack」にエラーの概要をポストするようにしています。そして、ポストされたエラーに対して迅速に対応する必要があるかどうかを判断するために、日替わりの当番でSentryのログ監視担当を分担しています。担当は、Slackにエラーがポストされたらなるべく早く確認し、影響ユーザー数や「端末固有の問題かどうか」を調べ、必要に応じてエスカレーションします。

加えて、チームにジョインして間もないメンバーもいざというときに対応できるよう、当番の担当を経験豊富なメンバーとペアにしたりしています。こうして障害発生時には、障害対応経験のあるメンバーとないメンバーのペアで「どのように調査していくか」の方針や対応方法を共有しながら進められるようにしています。これにより、障害対応の属人化の低減を目指しています。

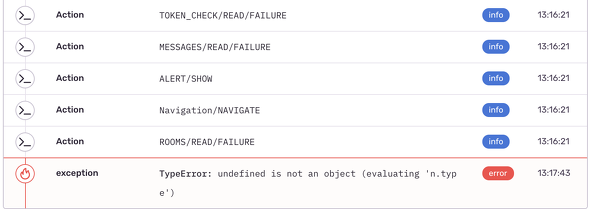

- 再現手順を分かりやすくするためにBreadcrumbsを活用する

Sentryには「Breadcrumbs」という機能があります。これと「Redux」を下記のように連携させ、「どんな操作をしたときにエラーが発生したか」を記録するようにして、再現手順の調査を迅速に行えるようにしました。

import * as Sentry from '@sentry/react-native'

import { AnyAction, Dispatch, Middleware } from 'redux'

import { State } from '../modules/reducer'

export default (): Middleware<Dispatch, State> => () => (next) => (action: AnyAction) => {

Sentry.addBreadcrumb({

category: 'Action',

message: action.type,

})

return next(action)

}

このときBreadcrumbsには任意のペイロードを使えてしまうので、個人の特定につながったり、プライバシーに関わったりする値を誤って送信しないように、原則的には「action.type」しか送信しないようにしています。

緊急度の高い問題が起きたときのために「React Native」の強みを生かした「Hot Code Push」

「Hot Code Push」とは、ネイティブ部分のソースコードはそのままに、JavaScript部分だけのソースコードを差し替えて、審査なしでアプリケーションに変更を加えられるような仕組みです。これは、App Storeの審査ガイドラインにおいては幾つかの制約を守った上であれば活用してよいことになっています。そのガイドラインに従ったライブラリとして、「Visual Studio App Center」の「React Native」用Hot Code Pushライブラリを活用しています。

Airシフトモバイルアプリでは、緊急度の高い問題が起きたときに迅速に対応できるよう、あらかじめHot Code Pushの仕組みを導入しています。また、本番アプリに対してだけではなく、社内配布版に対してもHot Code Pushを行い、開発チーム以外のメンバーにアプリを触ってもらう際円滑に確認できるようにもしています。

テスト実施時間短縮に向けた今後の取り組み

今後の課題として挙げられるのは、テスト実施時間の短縮です。現状、デグレードが発生しないように、関数レベルでの回帰テストは充実しています。

しかし、ソースコードをブラックボックスとしたときのQAテストは、人の手によって実施している状況です。人の手で実施しているからこそ発見できるバグもあるので、一概に全てを自動化すればよいとは考えていませんが、仕様的に非常に単純な箇所はe2e(エンドツーエンド)テストなどを記述しておくことで簡略化したり、QAテストの前段階のスモークテストとしてのe2eを用意したり、「Airシフト」Web版で実施しているVisual Regressionをメッセージアプリでも実施したりといったことができると、テスト実施時間の短縮につながるのではないかと考えています。QAテスト実施前に、幾つかの自動化されたテストでデグレードが検出できれば、手戻りや引き継ぎなどにかかるリードタイムの短縮ができる見込みがあります。

まとめ

本連載では、Airシフトメッセージ用アプリを検討・開発・運用するに当たっての工夫を紹介してきました。リリースまでのリードタイムをなるべく短くする工夫や、開発チームの状況を考慮した技術の選定、運用を視野に入れたライブラリの選択、リリース後運用するに当たって繰り返しのエンハンスに耐え得るための工夫など、幅広く紹介できたと思います。

筆者たちが取り組んでいた内容が、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。

筆者紹介

辻 健人(つじ けんと)

リクルートテクノロジーズ

SaaS領域プロダクト開発部 SaaSプロダクト開発1グループ所属

2018年4月、リクルートテクノロジーズに新卒入社。

現在は、店舗向けシフト管理サービス『Airシフト』の開発に従事。

機能を作るだけではなく、非機能要件を日々向上させるための取り組みも行っている。

趣味はうどん作り、うどんを食べること。

関連記事

利用者調査「State of JavaScript」最新版が公開、2万人強が参加

利用者調査「State of JavaScript」最新版が公開、2万人強が参加

JavaScriptの利用動向に関する年次調査(2019年版)が発表された。開発者2万1717人の回答を集計、分析したものだ。勢いのあるフレームワークやツール、JavaScriptのスーパーセット言語が分かる。 求人情報から見えた「JavaScriptフロントエンド開発者に必要なスキル」 CV Compiler

求人情報から見えた「JavaScriptフロントエンド開発者に必要なスキル」 CV Compiler

オンライン履歴書改善サービス「CV Compiler」の提供元が、AngelList、StackOverflow、LinkedIn、その他IT企業の人材採用ページから、JavaScript開発者の求人情報約300件を収集し、頻繁に言及される募集条件を調査した結果を発表した。 ゼロから学ぶ! Single Page Applicationの特徴と主なフレームワーク5選

ゼロから学ぶ! Single Page Applicationの特徴と主なフレームワーク5選

フロントエンド開発のアーキテクチャである「SPA(Single Page Application)」について、開発に必要となる各種フレームワークの特徴や作り方の違いなどを紹介する連載。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ドキュメントの例

ドキュメントの例