ペーパーレスは1日にしてならず:こうしす! 蔵王光速電鉄を“DX”いたしますわよ@IT支線(2)

技術系コメディー自主制作アニメ「こうしす!」の@ITバージョン。新シリーズ「蔵王光速電鉄を“DX”いたしますわよ@IT支線」では、DXのよくある失敗を解説します。第2列車は「ペーパーレス」。どのようなてんやわんやが起きるのやら……。※このマンガはフィクションです。

「ざおでんDX」とは

没落社長令嬢・左沢美咲(あてらざわ みさき)は、「デラックス」な生活を取り戻すために、DX推進を決意する。DX推進人材として採用した女鹿 梨(めが りん)を巻き込み大暴走。蔵王光速電鉄を“DX“いたしますわよ!

第2列車:おお、紙さま!

井二かけるの追い解説

「こうしす! 蔵王光速電鉄を“DX(デジタルトランスフォーメーション)”いたしますわよ@IT支線」。第2回のテーマは「ペーパーレス」です。

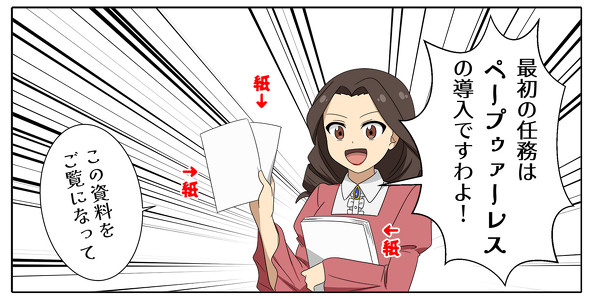

DXといえば、「まずはデジタル化から」ということで、初手でペーパーレスに取り組む事例も多いのではないでしょうか。しかし、失敗しがちなのもペーパーレスです。

「取りあえずペーパーレス」の悲哀

ペーパーレス化はDXに至る一つの手段ではありますが、DXの目的たり得ません。紙ベースの業務を情報システムに載せただけでは、単なるデジタル化に過ぎないからです。そしてDXの手段としてのペーパーレス化は非常に困難な道のりです。

多くの場合、ペーパーレス化は業務効率化を目的として導入します。業務効率化によってできた時間を増産や創造的な取り組みに充てたりする、という良い変化をもたらすことが最終目標かもしれません。しかし、ペーパーレス化の会議なのに、なぜかいつまでたっても紙資料が配布されるという笑い事のような事態は実際によくあります。

これは既存業務の構造や企業文化がペーパーレスに適していない、ということの表れかもしれません。ある意味業務の根幹部分をデジタル化するわけですから、もし既存の業務が紙ベースで最適化されている場合、ペーパーレス化に適合させるには非常に多くの困難を伴います。

社内の困難

大手企業であればあるほど、スタンプラリーとも呼ばれる承認経路が複雑で、白黒では割り切れない陰の権力者がいることさえあります。ワークフローシステムを導入しても、はんこを傾けたり逆さまにしたりする機能を求められる場合もあるでしょう。「印刷してはんこを押してスキャンしてPDFにして添付」などという寝言がまかり通ることさえあります。

これは笑い話のようですが、お役所のような紙ベースの文書主義が企業文化の根幹に根付いていることの証左です。ペーパーレス化とは、このような寝言を駆逐して、企業の根幹の文化を変革することを意味するといっても過言ではありません。

ここで「変革」と聞けば、一見DXの初手に適しているように思えるかもしれません。

しかし、「もし簡単にデジタル化できるのならば既にされている」という観点で考える必要があります。例えるならば、倒すべき悪として認識されていながらいつまでも倒されない敵は、全体の必要悪と化しているということです。そうした問題を解決しようとすると、一筋縄ではいくはずもありません。失敗すれば企業全体に悪影響を及ぼすこととなります。

コロナ禍でテレワークが普及し、一定のペーパーレス化は進んだかもしれません。それでも事務職だけは出勤しなければならないという企業もまだ存在するようです。

社外は社外で難しい

ペーパーレスは社内だけで収まるものではありません。

各社がそれぞれ受発注や請求にペーパーレス化ソリューションを導入した結果、「Web-EDI多画面問題」というものが発生しました。

ある企業はA社のクラウドサービスを使い、ある企業はB社のクラウドサービスを使い、ある企業は自社開発システムを使い、ある企業は自動PPAPを使い……と取引先ごとに別のソリューションを導入し、取引相手ごとにログインして請求書をダウンロードしなければならないという問題が生じています。

「正直これならば郵送やFAXの方が楽だった!」という経理担当もいるはずです。

FAXならば、インターネットFAXでPDF化して、メールを会計ソフトウェアに転送するだけで済みます。郵送でも、積み上がった請求書を黙々と担当者がスキャンしてアップロードすれば済みます。何とシンプルで楽なことでしょう。

ダイヤルアップ接続でピーガーしていた時代、とある通信インフラ業者が「インターネットよりFAXの方が便利ですよ」と言っていた記憶があります。それから30年以上経過した今、「インターネットよりFAXの方が便利だった」という結論になるのは、ある意味皮肉なものです(FAXはアナログの代表格のように言われていますが、原稿をデジタル化して転送していますので、アナクロ<時代錯誤>ではありますが、アナログではありません)。

これらの問題は、紙ベースの業務をそれぞれの都合に合わせてデジタル化したに過ぎないから起こっている、といえるかもしれません。

ITベンダーは、自社ソリューションで顧客を囲い込むのではなく、全体最適を考えて、業界横断的にオープンで標準化された仕組みを構築する必要があるといえるでしょう。

以前より全銀EDIシステム(ZEDI)というものも存在しますし、最近では、オープンな電子文書交換のネットワークであるPeppol(Pan European Public Procurement Online)の日本版や、JP PINT(日本におけるデジタルインボイスの標準仕様)などの取り組みがあります。しかし、2022年に民間20社がPeppolへの対応を表明しましたが、2025年の現在になっても、一向にPeppol対応がトレンドになる気配がありません。

結局のところ、Peppolに対応している会計・受発注ソフトウェアが極めて少なく、ユーザーがメリットを感じられないこと、そして、紙ベースの発想にとらわれているユーザーは「オープン」「標準化」「自動化」への需要が低いこと、その結果として会計・受発注ソフトウェアの優先度が低いこと、という負のスパイラルがあるように思われます。

本当にペーパーレス化は初手に最適か?

ここで大きな疑問が発生します。本当にペーパーレスは初手に適しているのでしょうか?

「DXはペーパーレス化から始めよ」という説もありますが、筆者は賛成できません。

忘れてはならない事実は、「紙ベースの業務は、デジタルよりも紙の方が便利な場合がある」ということです。そして、自社だけで完結する問題ではなく、言葉の軽さに反して初手で取り組むには課題が多過ぎるのが現状です。ペーパーレス化は必ずしもスモールスタートには適していません。

もし紙ベースの業務が企業文化に染み付いているのであれば、強敵をあえて避けるのも一つの手です。前回の記事で、「DXとは第二創業のようなもの」と述べました。文字通り、既存の事業にとらわれるのではなく、デジタルを基盤とした新たな事業を生み出す「ゼロからイチに」という発想で、小さな挑戦と失敗を繰り返し、着実にレベル上げをしていく方が有意義といえるでしょう。

いずれにせよ、誰かから「DXはペーパーレス化から始めよ」というアドバイスを聞いたとき、それをうのみにするのではなく、そのアドバイスが本当に自社に適しているのか、それは本当にDXといえるのか(デジタル化に過ぎないのではないか)、よく熟考する必要があります。

編集部注

本連載では、経済産業省の資料の定義にのっとり、DXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」としています。

Copyright 2012-2025 OPAP-JP contributors.

本作品は特に注記がない限りCC-BY 4.0の下にご利用いただけます

筆者プロフィール

作画:るみあ

フリーイラストレーター。アニメ「こうしす!」ではキャラクターデザイン・キャラ作画担当をしています。

原作:井二かける

アニメ「こうしす!」監督、脚本。情報処理安全確保支援士。プログラマーの本業の傍ら、セキュリティ普及啓発活動を行う。

著書:「こうしす!社内SE 祝園アカネの情報セキュリティ事件簿」(翔泳社)、「ハックしないで監査役!! 小説こうしす!EEシリーズ 元社内SE祝園アカネ 監査役編 [1]」(京姫鉄道出版)

映画:「こうしす!EE 総集編映画版」

- X(Twitter):@k_ibuta

解説:京姫鉄道

「物語の力でIT、セキュリティをもっと面白く」をモットーに、作品制作を行っています。

原作:OPAP-JP contributors

オープンソースなアニメを作ろうというプロジェクト。現在はアニメ「こうしす!」を制作中。

- X(Twitter):@opap_jp、@kosys_pr

- 公式サイト:Open Process Animation Project Japan(OPAP-JP)

- 貢献者一覧:こうしす!/クレジット

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

DXで“デルァックス”になりますわよ

DXで“デルァックス”になりますわよ

技術系コメディー自主制作アニメ「こうしす!」の@ITバージョン。新シリーズ「蔵王光速電鉄を“DX”いたしますわよ@IT支線」では、DXのよくある失敗を解説します。第1列車は「DX」。どのようなてんやわんやが起きるのやら……。※このマンガはフィクションです。 システムが動かないなら、紙でオーダーすればいいじゃない

システムが動かないなら、紙でオーダーすればいいじゃない

情報セキュリティの啓発を目指した、技術系コメディー自主制作アニメ「こうしす!」の@ITバージョン。第46列車は「ハンバーガーとシステム障害」です。※このマンガはフィクションです。 「私がシステム管理者です」は魔法の合言葉

「私がシステム管理者です」は魔法の合言葉

情報セキュリティの啓発を目指した、技術系コメディー自主制作アニメ「こうしす!」の@ITバージョン。第36列車は「プロンプトインジェクション」です。※このマンガはフィクションです。