業務改善で役立つ、「ワークログ」にあって「業務報告書」にないもの:アフターコロナの時代に求められる、データドリブンアプローチによる業務改革(2)

長時間労働の是正で止まっている「働き方改革」をもう一歩進め、「業務変革」を実現する。その手法を紹介する本連載。第2回は「データドリブンアプローチを加速させるワークログ」と題し、課題や改善施策の効果を可視化するワークログの特徴を解説する。

前回の記事(「1時間に90回以上コピペ」という業務は問題ない? 業務見直しから始まる「DXジャーニー」)では、現行業務の把握が難しい理由とその解決の鍵となるワークログについて触れました。業務改革において参考にすべきデータは「従業員のアクティビティーに基づくワークログ」で、データによって業務を数値化すれば専門家でなくとも業務把握に着手できる利点についてもお話しました。

本稿は「データドリブンアプローチを加速させるワークログ」と題して、ワークログの特徴や活用する上での注意点について解説します。

ワークログと業務報告書の違い

ワークログの活用方法を説明する前に、ワークログと混同されがちな「業務報告書」との違いについて触れておきます。ここでいう業務報告書とは「Microsoft Excel」などで作成される「今日はどんな業務をそれぞれ何分(何時間)したのか」といった業務内容をまとめたものです。定型作業が多い企業でよく使われており、業務の状況を大まかに把握するのに役立ちます。

ただ、業務改善で使おうとすると幾つかの問題があります。業務を改善するには業務全体を俯瞰(ふかん)し、根本的な課題を見つけて解決する必要があります。一方、定型作業をする従業員は「自分が担当する部分以外の業務プロセスは知らない」ということがよくあります。自己申告で集計された業務報告書を見ても「今、目の前のある作業」しか分からないため、業務全体の課題を見つけるのは非常に難しいでしょう。

定型業務の効率化を目的にRPA(Robotic Process Automation)を導入する企業は増えていますが、このような主観的なデータを参考にした結果、非効率な業務をそのまま自動化してしまうケースもあります。

もう1つ、業務報告書で注意すべきなのは「アウトプットしか確認できない」ということです。見積書の作成業務を例にすると、見積書のフォーマットは決まっていますので誰が作っても最終的な成果物は同じです。ですが、実際は人によって作成スピードが違います。「誰がハイパフォーマー(作業の早い人)かは分かる。でもなぜその人がハイパフォーマーなのかは分からない」という状態では、業務改善を進めることはできません。

このように業務報告書は「業務の情報を(大まかに)把握するデータ」ではあるものの、客観的な業務情報を収集できないため、業務改善には不向きです。ワークログと業務報告データの違いは「客観的な業務情報を取得できるかどうか」という点にあると言えます。

「客観性のあるデータ」を用いた業務改善が可能に

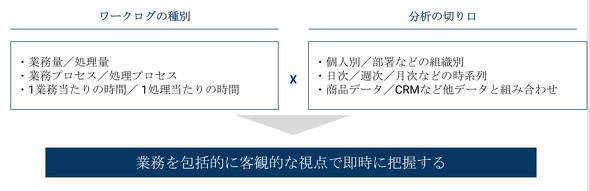

ワークログのポイントは「客観的なデータであること」と言えます。客観性のあるデータを活用することで、業務を包括的に、客観的な視点で即座に把握できます。

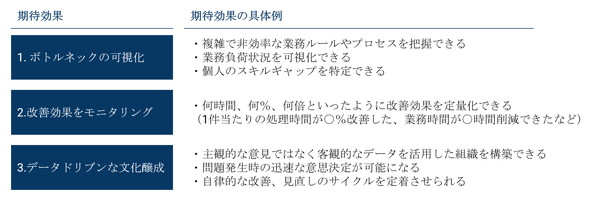

特に業務改善においては、以下のメリットがあります。

ボトルネックを抽出しやすくなる

業務改善の第一歩は「業務遂行上のボトルネックの抽出」からです。従業員の業務負荷や役割分担、非効率な業務ルール、システム設計上の問題、個人のスキルギャップなどボトルネックはさまざまなため、抽出にはかなりの労力がかかります。ワークログは「客観的な業務情報」を把握できるため、「誰がどの業務にどの程度時間を割いているのか」「どのようなプロセスが一般的なのか」「一般的ではないプロセスはあるのかどうか」「対象のプロセスで何件の処理ができるのか(生産性はどれくらいか)」といったボトルネックの要因になりそうな情報を即座に知ることができます。

改善施策の効果をモニタリングできる

業務改善で陥りがちなのが、「施策を実施して満足してしまう」ことです。どの程度の効果があったかを調査しなければ施策の有効性が分からず、継続的な改善ができません。「業務改善にネガティブなイメージが定着する」というデメリットもあります。効果がはっきりしないと業務改善に協力した従業員は「トップの意向で一方的に業務プロセスを変更させられた」というような印象を持ちます。その結果、業務改善を進める部門と現場に溝が生まれてしまうこともあり得ます。

ワークログを用いることで施策の効果を客観的に定量化できるため、現場への納得感も生みやすくなります。効果的な改善活動にも役立ちます。

「データに基づいて判断する文化」を作り出せる

ワークログは、本連載のテーマである「データドリブンアプローチによる業務改革」に欠かせない要素です。

ワークログを利用することで「課題を定量化する」「施策を実行する」「施策の効果を定量的に確認する」「別の課題を定量化する」という業務改善のサイクルを回すことができるようになります。

「データドリブンな組織」をつくる場合は特に「ワークログで課題を定量化する」という点が重要です。数値として課題の大きさを判断できるので、優先順位を付けやすくなります。従業員間で「解決すべき課題」に対する認識を統一できるので解決に向けた取り組みもやりやすくなるでしょう。

ワークログの注意点

一方で、ワークログの活用で注意すべき点が2つあります。

1つ目が「機微情報の扱い」です。取得するデータが詳細なほど活用の幅は広がるため、さまざまなデータを集めたくなりますが、手当たり次第にデータを集めてしまうと「データの中に機微情報が含まれていた」ということがあります。セキュリティリスクにつながりますので、対象とする(集める)ワークログの選定や保存場所などには注意すべきです。

2つ目は「従業員からの抵抗」です。ワークログは一つ一つの作業を記録しているため、「監視されている」というネガティブな反応を持つ従業員がいます。時間当たりの作業量(生産性)が数値化されるため、従業員間のスキルギャップが明確になり、モチベーションの低下につながるといったケースもあります。

このため、ワークログを使い始める前と後でフォローが重要になってきます。使い始める前には「ワークログを取得する意味や価値」を周知します。使い始めた後は、取得した結果を共有したり、フィードバックしたりします。

ここで重要なのが管理職だけでなく、現場の従業員にも理解を促すことです。「ただ取られただけ、監視されただけ」とならないように「今回の取り組みがどのくらい効果があったか」を共有し続けることで、現場と管理職の信頼関係を築けます。

本稿は、ワークログのメリットと注意点について触れました。ワークログを用いることで業務プロセスだけでなく、課題や改善効果などを数値として把握できます。打つべき施策とその効果が明確になるため、効率的に業務改善を進められるはずです。

次回は実践編ということで、ワークログを使って「テレワークなど新しい働き方にどのように対応すべきか」について解説します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

データドリブン、データオービス、データ免停

データドリブン、データオービス、データ免停

データドリブン野球が全ての元祖と言われています。※皆さんご存じかとは思いますが、本作はフィクションです。 データドリブンな組織の構築にエンタープライズアーキテクチャが果たす役割

データドリブンな組織の構築にエンタープライズアーキテクチャが果たす役割

エンタープライズアーキテクチャ(EA)とテクノロジーイノベーション(TI)のリーダーは、全社的な視点からビジネスの戦略的優先事項に対応したデータのニーズを把握することで、データドリブンな組織の構築に重要な役割を果たせる。 エンジニアがCTOやCIOになってビジネスプロセスの変革をリードするのは難しい話ではない

エンジニアがCTOやCIOになってビジネスプロセスの変革をリードするのは難しい話ではない

「アジャイル」「DevOps」「CI/CD」「パイプライン管理」はエンジニアの働き方や役割にどんな変化をもたらすのか。日本IBM、日本マイクロソフト、アトラシアンでさまざまな開発ツールのエバンジェリストを務めた、エバンジェリズム研究所 代表 長沢智治氏に聞いた。