生成AIの業務活用にはまず2つの注目生成AIツールを使いこなす:サクッと生成AI業務活用ガイド(1)

生成AIを業務でサクッと活用できるようにするちょっと違った実践ガイドの新連載。部門を超えた利用を目指します。第1回として、ChatGPTなどとは毛色の異なる2つの注目生成AIツールから始めます。あなたは使いこなせていますか?

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

生成AI(人工知能)が大ブームとなっていますが、急速に進歩していることもあり、「使いこなせていない」という人は多いと思います。

また、現時点ではChatGPTなどの汎用(はんよう)チャットbotが広く使われていますが、業務で利用するにはセキュリティやハルシネーションの課題があります。生成AIは汎用チャットbotに限りませんし、カスタマイズされていない生成AIは適用したい業務タスクに向かないことも多々あります。

本連載では、汎用チャットbotの利用を超えて、生成AIを業務に生かす方法を紹介していきます。

掲載内容としては以下を予定しています。

第1回 汎用チャットbot以外の生成AIサービスの活用←本記事

特定タスクに特化した注目サービスを紹介します。

第2回 なぜ生成AIを自前で構築するのか

優秀なサービスが次々登場する中、なぜお金やリソースを使ってでも、生成AIサービスを自前で構築した方がいいことがあるのかについて説明します。

第3回 生成AI構築の実際(Google Cloud版)

実際に生成AIアプリケーションを構築する手法を、Google CloudのVertex AI Searchを例に紹介します。

第4回 生成AI構築の実際(AWS版)

Amazon Web Servicesでの生成AIアプリケーション構築法を紹介します。

第5回 データのサイロ化への対応

自社で生成AIを構築するようになると、部門を超えたデータ利用が課題となるケースが非常に多いです。この課題の解消方法を説明します。

第6回 プロンプト講習

プロンプト(生成AIへの指示)が適切でなければ、生成AIから有用な回答は得られません。そこで、よりよいプロンプトを作成する方法を再考してみます。

2つの注目生成AIツールを使いこなす

この記事を読んでいただいている皆さんは、既にChatGPTやGeminiのようなチャットbot型の生成AIサービスを活用していると思います。しかし、実際の業務では場面に合わせた回答が要求されます。そのため、汎用的なチャットbotでは精度がイマイチだったり、リスクの観点から使えなかったりといったことが起こりがちです。そこで今回は、安全かつ業務で使いやすい生成AIサービスを2つ紹介します。

仕事で生成AIを使う前に必要な設定

業務で生成AIを使う前に、どういうリスクがあるのかを認識する必要があります。本来であれば、生成AIを使うにあたって一度は正面から取り組むべき事項ではありますが、今回の記事の主旨から外れてしまうので簡単な紹介に留めます。

代表的なリスクは情報漏えいです。機密情報の取り扱いには、十二分に注意する必要があります。顧客リストや社内文書など、機密情報を含むデータの要約をChatGPTなどに安易に行わせることは避けるべきです。なぜなら、生成AIが機密情報を学習し、その内容を外部の人に回答結果として返す可能性があるからです。

ChatGPTをはじめ一般的な生成AIサービスは、LLM(大規模言語モデル)の学習データとしての利用をオプトアウトする機能を提供しています。デフォルトでは無効になっていますので、機密情報を扱う可能性がある場合は、必ずオプトアウトの設定を行いましょう。方法は公式サイトで確認できます。ちなみに、私はChatGPTにもっと賢くなってほしいので、個人で利用する場合に限り、オプトアウトを無効にしています。

お堅い話をしたところで、使いやすい生成AIサービスの紹介に移ります。今回は業務で利用することの多い、「Perplexity」と「NotebookLM」の2つのサービスを紹介します。

Perplexity:検索に特化したAIツール

Perplexityは、質問応答に特化したAI駆動の検索エンジンです。インターネットをリアルタイムで検索し、関連する情報源を特定し、高品質な回答を生成するため、知りたい情報を効率的に見つけることができます。一部では「ポストGoogle検索」という声もあり、比較すると以下のようなメリットが挙げられるでしょう。

- 正確性:質問に対して直接的な回答を生成するため、検索結果を1つずつ確認する手間が省ける

- 網羅性:複数の情報源から回答を生成するため、より網羅的な情報を得られる

- リアルタイム性:リアルタイムの検索結果を表示するため、最新の情報を得られる

- 広告:広告がない

情報の収集に使う

まず、オーソドックスな使い方として情報の収集があります。カッコよさげに言っていますが、ググるのと同じ要領で検索すれば大丈夫です。

このような感じで、叙述的に検索ワードを記述できるのも便利ですね。

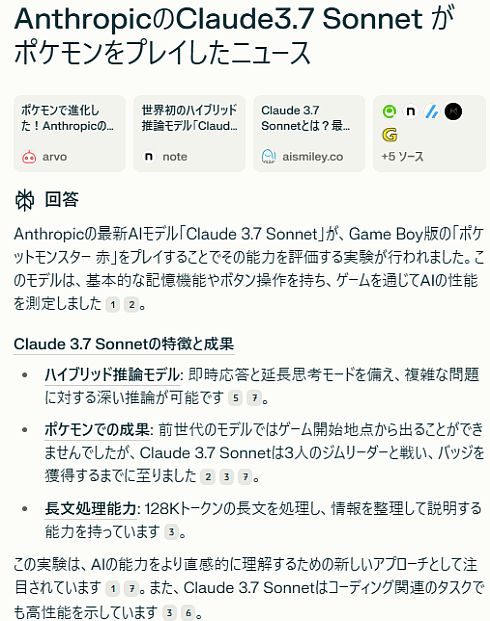

検索を実行すると、このように複数の検索結果を元に、結果の要約を生成してくれます。また、情報ソースも提示してくれるので、詳細を知りたい時などには即座に参照できます。

慣れてきたら英語で検索も

ここで注意していただきたいのが「検索で使ったのと同一言語の情報ソースが参照される傾向がある」という点です。今回の例では、Anthropicの公式ホームページを参照して結果を返してもらうのが理想なのですが、上の回答はそうなっていません。

そのような場合は、英語で検索するという手があります。参照したい情報ソースが明確に外国語である場合は、生成AIなどで翻訳しながらその言語で検索するとよいでしょう。

生成AIチャットbotとのタッグ

Perplexityと生成AIチャットbotとの併用は非常に効果的です。私がよく使うのは、

- 生成AIで検索内容を英訳

- Perplexityで検索

- 生成AIで和訳

- 生成AIでドリルダウン

という手法です。

仕事で使う最新のソフトウェア技術、多種多様なビジネスフレームワーク、事業計画書のテンプレート、プライベートで使うトレーニング理論、海外旅行のおススメなどなど。分野によっては、英語圏のサイトのほうが質量共に充実していることがあります。とはいえ、英語が得意でない人にとっては、情報の収集と選別に大きな労力がかかります。そうした英語圏の膨大な情報源へのハードルを大きく下げられるのは、非常に魅力的です。

NotebookLM:ドキュメントのプロフェッショナル

NotebookLMは、ドキュメントの要約や分析に特化したサービスです。大量のドキュメントをアップロードすることで、AIが自動的に内容を要約したり、重要なポイントを抽出したりしてくれます。もしかしたら、「簡易版RAG(検索拡張生成)構築サービス」と言ったほうが伝わる方もいるかもしれません。

- 情報収集の効率化:複数のドキュメントをまとめて分析できるため、情報収集の時間を大幅に短縮できる

- 深い洞察:AIがドキュメントの内容を読解し、重要な情報を抽出してくれるため、より深い洞察を得られる

- コラボレーションの向上:チームでNotebookを共有することができるため、チームの知識レベルの足並みを揃えることができる

- 機密情報を扱える:NotebookLM はユーザーのデータを学習に使用しない

- ハルシネーションが発生しにくい::インターネットから情報を取得したり、事実を作り上げたりせず、全ての回答を検証できることが保証されているため、幻覚(ハルシネーション)を起こす可能性が低い

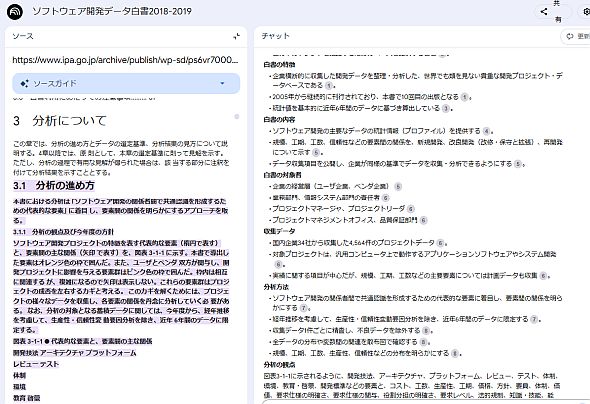

基本的な使い方

例として、情報処理推進機構(IPA)が公開している「ソフトウェア開発データ白書2018-2019」を使った分析をしてみます。この白書は本編だけで396ページと膨大な分量です。とても面白いのですが、全編を読むには大きな労力を要します。そこでNotebookLMに読み込ませて、要約します。要約を読む中で気になるトピックがあれば、注番号を選択することでソースを表示できます。

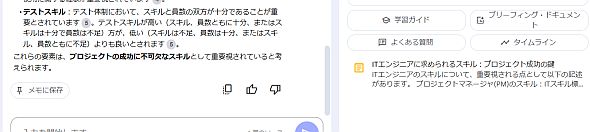

メモとコラボレーション

ここまでは汎用チャットbot型の生成AIとあまり変わらないと思われるかもしれません。NotebookLMの長所を十分に発揮するには、メモとコラボレーション機能を使うことが重要になります。気になるポイントや興味深い分析結果をメモに残せます。もちろん、自分でメモを書き起こすこともできます。自分で書き起こしたメモには画像の貼り付けができたりと、自由度の高い記述が可能です。ちなみに、分析結果をメモに保存した場合は編集ができないので注意が必要です。

NotebookLMはコラボレーションツールとしても機能します。ソースとメモの共有が可能なため、同一のテーマに関する議論での合意の形成や、共通のナレッジを醸成する効率の大幅な向上が期待できます。

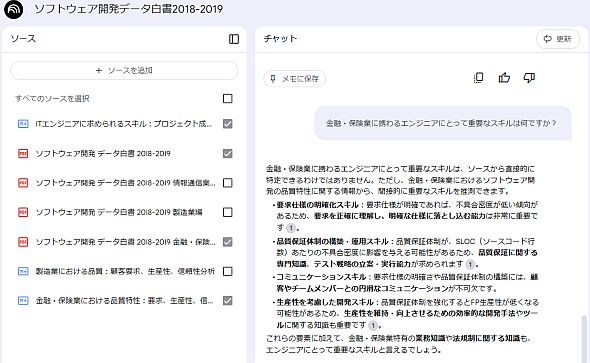

複数のソースを使った分析

「これだけでもう十分!」という気持ちになるかもしれませんが、NotebookLMの凄さはこれだけではありません。情報ソースを複数指定することができる上、チェックを外して一時的に特定のソースを除外することもできます。例えば、継続的に行うアンケート結果のうち、10代の回答をまとめたソースのみをチェックするなど、対象を抽出して分析することも可能です。

さらに、先ほど紹介したメモ機能も、ソースに変換することができます。この例で言うと、10代による回答の分析結果のメモと50代の分析結果のメモをソースとして、さらに分析を加えるなどです。このように、ソースの調整をしながら分析を進めることで、より高い精度の回答が期待できるでしょう。

NotebookLMは、特定の話題にフォーカスし、それに特化したノートを育てることができます。たとえ初めは断片的な情報しかない場合であっても、話題に関連する情報に触れた時に、その内容をソースに追加したり、さらに分析を重ねてメモをソースに加えたりすることで、より深い洞察を得られるようになります。

Perplexityとの併用

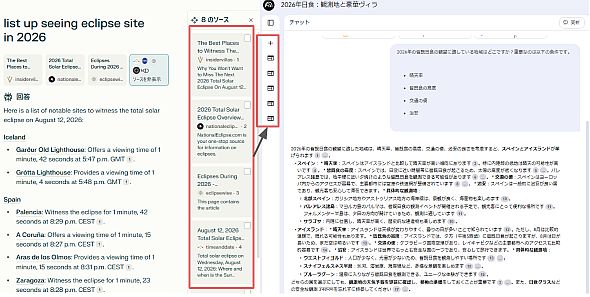

最近では、ディー・エヌ・エーの南場会長が提示してバズった使い方ですね。非常に効果的な利用法のため、個人的に「PerplexityとNotebookLMのマッスルドッキング」と呼んでます。ハマれば威力10倍です。

- Perplexityの回答から、調査したい情報ソースのリストを取得する

- Webサイトだけでなく、YouTubeも有効です

- テキストや画像(スクリーンショット)になる場合もあります

- 取得した情報源のURLをNotebookLMのソースに利用する

- URLがあるものやダウンロードされたPDFはそのままソースとして利用できます

- 画像などはGoogle ドキュメントやGoogle スライドに貼り付けてからソースにしましょう

- いつも通りNotebookLMで分析する

上の例では、2026年の皆既日食を観望するのに適した場所を探すために、PerplexityとNotebookLMを併用しています。Perplexityの回答の要約を参考にして、利用するソースを5つ選択しています。その上で、NotebookLMのソースに追加して、自分が重要視する観点でどこが最適かを分析してもらっています。このような手順を踏むことで、複数ソースの情報収集と、自身の指定した観点での情報分析を効率的に行えます。

おススメの使いどころ

NotebookLMは数あるドキュメントをまとめたり分析したりするだけでなく、特定のテーマにフォーカスしながらメモを残すことができ、思考の過程を後から見返せるのも非常に有効です。個人的に一番使っていると言っても過言ではないサービスです。ただ、特定のテーマに対して収束する方向に向かわせたい場合には非常に有効なのですが、発散させたい場合には真価を発揮しにくいので気を付けましょう。

目的に合ったサービスを利用しよう

生成AIは、多様な分野で活用できる強力なツールです。ChatGPTのような汎用的なサービスに加え、特定タスクに特化したサービスを利用することで、より高度で効率的な作業が可能になります。目的に合ったサービスを選択し、効果的に活用することで、さまざまなメリットを享受できるでしょう。

これらのツールやサービスは便利ですが、汎用性の高さ故に特定のナレッジを狙い撃ちにすることができません。次回はこの課題を解消する手段、もしくはその第1歩についてのお話をしたいと思います。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.