システム運用は「全自動化」への過渡期 「設計」ができる人材が不可欠だ:@IT運用管理セミナーレポート

2023年1月に開催された@IT主催オンラインイベント「『予算や人が足りない』からこそ『データ』に頼れ デジタルシフト時代、エンドユーザーの期待に応える運用変革」において、千葉工業大学教授の角田仁氏が基調講演「オペレーションからエンジニアリングへ〜運用管理の誤解を解き、仕組みと人材を革新して『過渡期の時代』を乗り切ろう〜」と題して講演した。その様子をレポートする。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

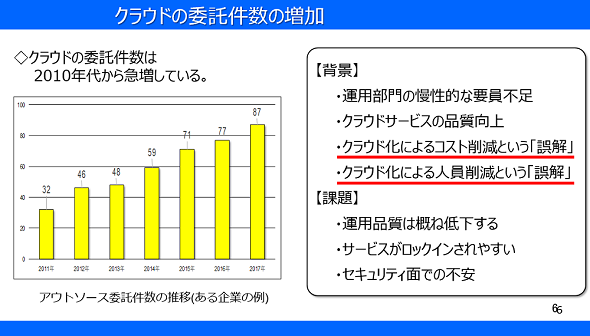

クラウド導入は、コスト・人員削減に直結しない

@IT主催オンラインイベント「『予算や人が足りない』からこそ『データ』に頼れ デジタルシフト時代、エンドユーザーの期待に応える運用変革」で、千葉工業大学教授 デジタル人材育成学会会長の角田仁氏が登壇し、企業のシステム運用の潮流と人材育成について講演した。

角田氏は1989年に東京海上日動火災保険に入社。本店・IT企画部にて長年にわたりIT戦略の企画に携わり、運用部門にも所属、2015年に東京海上日動システムズの運用、セキュリティの総責任者を務めた。現在は千葉工業大学社会システム科学部の教授を務めている。

最初に角田氏は、昨今のシステム運用の仕組み、フレームワークについて説明した。

運用を取り巻く環境は厳しさを増している。システムの大規模化、複雑化、クラウド・アウトソースの委託件数の増加、オフショア、ニアショア、コロナ禍によるリモート環境の広がりをはじめ、デジタル化、DX(デジタルトランスフォーメーション)による新たな技術への対応、運用部門の質と量の人材不足、そして経営者からのコスト削減指示などさまざまな課題に直面している。

「数え上げればきりがないぐらいのネガティブなワードが挙げられる。それがひいてはQCD(品質、コスト、納期)の低下を招き、システム障害の増大と影響度の拡大につながっている」(角田氏)

特に、クラウド・アウトソース委託件数の増加と、運用部門の人材不足が大きな問題だと、角田氏は話す。

まずクラウドだが、角田氏は「クラウドはシステム運用に最も大きなインパクトを与えているが、現時点では功罪がある」と言う。

確かにクラウドは、運用部門の慢性的な要員不足の解消に寄与する可能性があり、サービス品質を向上することもできる。これらの点には角田氏も賛同し、基本的にはクラウドを推進する立場でもある。

その一方で、クラウド化によって得られる効果は、慎重に吟味する必要がある。「クラウドベンダーから導入を勧められる際、コスト削減と人員削減が果たせるという話を受けることが多いが、今の段階では、直ちに効果を出すことは難しいと思っている」(角田氏)

クラウドは、入れれば終わりではなく、入れた後の運用が肝心である。クラウドは「ベストエフォート」でのサービスが基本となり、最大限の努力しかしてくれない。あくまでも責任はユーザーが負うことになる。導入時のチェック、運用段階でのチェックが不可欠であり、それが大きな負担となる。

「私は東京海上時代、クラウドの導入時に237項目のチェック、運用時には毎月182項目のチェックを行っていた。今ではもっと増えていると思う。これらをユーザー企業自身がやっていかなければいけない」(角田氏)

角田氏は、クラウド化を含めた現在のシステム運用は、「手作業のロボット化」の段階という認識を持っている。手作業のロボット化は必要で、どんどん進めなければいけないが、問題は、経営者がこれらによってコスト削減、人員削減の効果がすぐに出ると誤解し、先に運用部門の人員を削減してしまうことである。

「現時点は、完全自動化までの過渡期だと認識している。よって、今の段階で運用部門の予算削減、人員削減をしてはいけない。命取りになる」(角田氏)

事実、コストや人員の削減を「先食い」した大企業で、大規模なシステム障害が同時多発し、経営者の辞任に至ったケースも大きなニュースになった。企業は、これらを他山の石として学ばなければいけないと、角田氏は語る。

今すべきことは、まず運用全体を適切にグランドデザインすること。そして、「マイナスをゼロにする」ことから始めるべきだと、角田氏は話す。「企業の運用担当者と話をすると、多くの企業で『負のスパイラル』に入っていることが分かる。AI(人工知能)や自動化を用いて悪循環を解消することが先決だ」

次世代の運用管理には新たなフレームワークが必要

クラウドが運用管理部門に与える負担は、委託件数の増加にチェック項目の増加が掛け合わされ、指数関数的に増加している。

これに対する運用部門の対処は、技術的な側面と、組織的な側面に分かれる。技術的な対策は明確だ。各ベンダーからマルチクラウドの管理システムがリリースされているので、それらを利用することもできる。

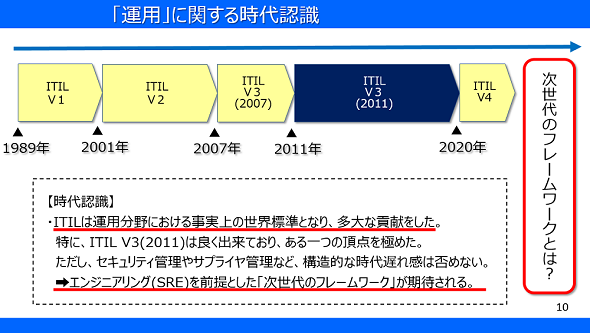

角田氏が問題視するのは、組織的な対策である。「現在、IT運用の世界的な標準はITILだが、ITILの限界が見えてきている。システム運用全体がITILに代わる新しいフレームワークに置き換わる必要があると思っている」

ITILには26のプロセスがあり、システム運用の標準を定めたものとなっており、インシデント管理、問題管理などのプロセスが、多くの企業で運用のフレームワークとして活用されている。特にITILバージョン3になってからは、システム運用の世界標準として多大な貢献をしていると角田氏も認める。

しかし、ITILの「サプライヤー管理(クラウドの管理)」「セキュリティ管理」など昨今急激に環境が変化した項目に関しては、もはや十分に機能していないと指摘する。

角田氏は、ITILのベースには人の手を介したオペレーションがあると語る。新しい運用フレームワークを考えるとき、運用管理部門の役割がオペレーションからエンジニアリングに変化していることを意識すべきだという。

「これからの運用部門は、次々と出てくるデジタル技術を取り込んで、自動化、データ化、AI化、可視化していく必要がある。それによって、運用の省力化、外注化、高度化を実現することが求められている」

その上で、運用部門が目指すべきゴールは、「運用の完全自動化」だと角田氏は言い切る。「2020年代中には、各種ツールを用いた運用の技術的な完全自動化が実現するだろうと期待している。運用の未来は、人を介さない無人化だということは、多くの運用関係者の共通認識だ」

運用部門に必要なエンジニアリング人材

システム運用について、技術的な将来像はクリアに見えている。しかし、それに組織的に対応するための人材育成については、課題が山積している。「運用の人材育成については、なかなか語られることがない。ぜひ理解してほしい」と角田氏は語る。

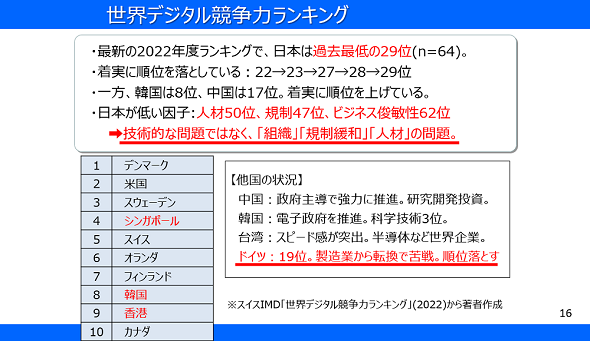

デジタル人材の育成が必要な背景として、角田氏はスイスのIMD(国際経営開発研究所:International Institute for Management Development)が毎年発表している「世界デジタル競争力ランキング」を紹介する。

ランキングの最新版(2022)で日本は、過去最低を更新する29位だった。順位の低さもさることながら、年々少しずつ順位を下げていることを角田氏は問題視する。中身を見ると、技術レベルは高いものの、組織、規制緩和、そして人材といった項目が特に弱いことが低迷の原因である。

角田氏は、大企業、中小企業を問わず日本でDXやデジタル化が進まない理由は、人材の問題が大きいとみる。そのため、日本でデジタル人材育成学会を立ち上げ、デジタル人材の育成に取り組んでいるという。

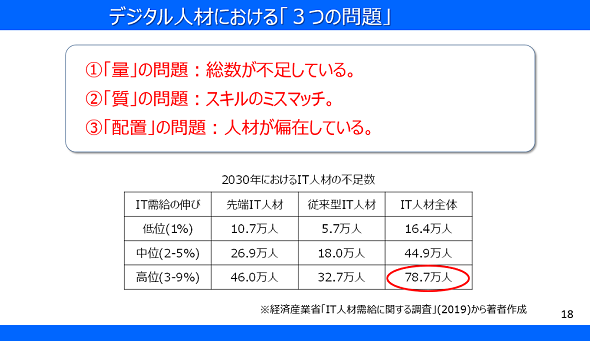

日本のデジタル人材には「量」「質」「配置」の3つの問題があると、角田氏は説明する。まず、経済産業省が2030年に約78万人のIT人材が不足すると推定しているように、絶対的な人員数の不足を解消しなければいけない。次の質については、スキルのミスマッチの解消が必要だが、ここ数年でリスキリングのブームが到来し、解消へ向かいつつある。さらに推し進める必要があるのは、言うまでもない。

そして最後の人材配置だが、日本のIT人材はユーザー企業側に約30万人、IT企業側には約100万人と、IT企業側が圧倒的に多い。これは世界的に見ても日本特有の問題である。ユーザー企業側にIT人材がいないことが、日本企業の競争力を落としているという意見に、角田氏も同意する。「失われた30年の原因はさまざまあるが、その1つに日本がITに弱いということが挙げられる。原因の一端は、この配置にある」

日本のIT人材の数は米国、インド、中国に次ぐ世界4位だが、3位の中国の約半数しかいない。ただ、デジタル人材の不足は世界的な問題で、米国、インド、中国では数百万人の単位で人材が不足している。人材獲得競争は激しく、簡単に外部から人を入れることはできない。そのため、社内の人材育成が不可欠である。

デジタル人材育成の指針となる情報として、2022年12月に経済産業省から「デジタルスキル標準(ver.1.0)」が公開された。角田氏が待ちに待っていたというその標準には、ビジネスアーキテクト、デザイナー、データサイエンティスト、ソフトウェアエンジニア、サイバーセキュリティというデジタル時代の人材の「5つの類型」が記されている。

このうち、企業内のデジタル人材の約9割は、ソフトウェアエンジニアに属するが、システム運用者は「クラウドエンジニア/SRE(Site Reliability Engineering)」に分類されている。

「この類型では、運用の人材がオペレーションではなく、ソフトウェアエンジニアの分類に入ったということが画期的であり、高く評価している。この考えを日本で広めていくことが、運用人材の正しい育成につながると考えている」(角田氏)

ここで注意したいのは、運用を担うエンジニアリング人材は、自社内に持つことが必須だということだ。人材がいないからと、安易に外注してはいけない。「最初はつらいと思うが、社内教育が急務である。ただし、多数はいらない、少数精鋭で十分だ」と角田氏は言う。

「IT人材の育成というと、どうしても開発部門の人材に目が行きがちだが、これからは運用部門の人材育成にも力を入れてほしい。それが企業の競争力を高めることにつながる」(角田氏)

運用のエンジニアリング人材育成は経営問題

角田氏は最後に、企業経営者、運用部門のリーダーに対して、3つの提案をした。

1つ目は、本講演で繰り返し述べているように、運用部門はオペレーターではなくエンジニアが担うもので、そのための人材育成に力を入れてほしいということ。

角田氏は具体的な進め方の一例として、開発部門のエースクラスの人材を一時的に運用部門へ投入することを提案する。「若手育成のロールモデルにもなり、SRE設計にも役立つ一石二鳥の効果が期待できる。こんな話をすると、開発部門のエースにそのような余裕はないと思うかもしれない。しかし、あえて運用部門に優秀な人材を持ってくることで、その後の運用設計の土台を作ることができるメリットは大きい」

2つ目が、企業として必要なコストを負担することである。経営者は運用部門に対して、合理的な理由がないのにコスト削減を指示してはいけない。「コスト削減の前に、まずコストの可視化を指示すべきである」と提案する。

これを受けた3つ目は、逆に運用部門のリーダーへの提言だ。運用部門側も説明責任を果たすことが重要だと角田氏は言う。「運用担当者は、なぜ、うちの経営者は分かってくれないと嘆く前に、なぜ、IT予算のうち8割が運用コストで占められているのかを可視化して説明すべきである。経営者はIT運用の話は聞きたくないものだが、粘り強く説明すれば、良い関係が築けると思う」

角田氏は、過渡期のシステム運用を乗り切るためには、自動化・データ化などの新しい仕組みを採り入れること、そして、運用部門の人材育成にしっかり向き合うことが重要だと、講演をまとめた。

関連記事

僕たち、「若手二刀流(以上)クラウドエンジニア」のこれまでとこれからを、ぶっちゃけてお話しします

僕たち、「若手二刀流(以上)クラウドエンジニア」のこれまでとこれからを、ぶっちゃけてお話しします

社会人になってまだ2、3年で、「全冠」を含め複数のメジャークラウド事業者の資格を取得したクラウドエンジニアたちが、資格取得のきっかけ、クラウドの魅力、勉強法、キャリア形成などについて語ってくれました。 アジア企業(日本を除く)で急速に進むクラウド移行、予測される未来像は? IDCがレポート

アジア企業(日本を除く)で急速に進むクラウド移行、予測される未来像は? IDCがレポート

IDCによると、2025年までに、アジア(日本を除く)に拠点を置く企業2000社の65%で、クラウドがオンプレミスインフラに代わって、運用データを保存、管理、分析する主要な場所になる見通しだ。 IT予算を2〜4ポイント増やすだけで収益成長率が上がる企業の共通点とは アクセンチュア

IT予算を2〜4ポイント増やすだけで収益成長率が上がる企業の共通点とは アクセンチュア

アクセンチュアは、調査レポート「解き放たれる価値:相互運用性が抜本的な成長をもたらす」を発表した。それによると「相互運用性」が高い企業は、低い企業と比べて6倍速く収益成長することが分かった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

千葉工業大学の角田仁氏

千葉工業大学の角田仁氏