日本初の治療用アプリ開発陣が語る、「移り変わることが前提」な開発とは?:見えてくる日本行政のシステムへの向き合い方

CureAppは2020年12月、開発した治療用アプリが日本で初めて保険収載され、同時に処方、販売を開始した。CureAppの開発陣に、治療用アプリの開発と、治療用アプリならではの事情について話を聞いた。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

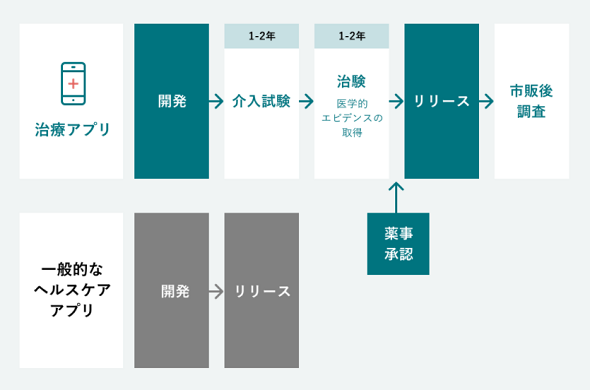

2014年に薬機法が改正され、医療機器として利用できるアプリケーションの開発、販売体制が整いつつある。医療機器として認められた「治療用アプリ」は、睡眠時間を計測したり、運動量や食事量を記録したりして健康管理の手助けをするいわゆる「ヘルスケアアプリ」とは異なり、医療保険が適用される。

2020年12月にCureAppの「CureApp SC ニコチン依存症治療アプリ及びCOチェッカー」(以下、ニコチン依存症治療アプリ)が治療用アプリとして日本で初めて保険収載され、同月処方、販売が開始された。処方時には保険点数2540点(2万5400円:管理料140点、材料加算2400点)が算定される(※)ため、アプリストアで販売されるものと比べ高価だ。

(※)患者(3割負担)の自己負担額は7500円程度

CureAppの創業者でありCDO(最高開発責任者)兼医師の鈴木 晋氏と、同社技術部長としてエンジニアをまとめる中村 哲氏に、ニコチン依存症治療アプリの開発について話を聞いた。

医師から見たアプリ開発 「本質的には1種類の言語だけ覚えていれば全部実現できる世界があっていい」

――開発に使われている技術を教えてください。

中村氏 アプリを大きく分けると、患者が使うモバイルアプリと、医師が使うフロントエンドのブラウザで開くソフトウェアとサーバの3つとなります。どれもTypeScript、JavaScriptで実装しています。具体的には、モバイルアプリ部分はReact Nativeを使っています。医師向けのWebの画面は、Reactです。

――どういった理由でこれらを採用されたのでしょうか。

鈴木氏 創業当時、私と弊社代表の佐竹の2人でJavaScriptを使い治療用アプリの原型を開発しました。それを踏襲する形で今もJavaScriptで実装しています。なぜJavaScriptを採用したのかというと、覚える言語の種類が少なくてよいというのが一番の理由です。

創業当時の2014年は、サーバは「Ruby」、フロントエンドは「JavaScript」、アプリはiPhoneのiOSですと「Objective-C」もしくは「Swift」、そしてAndroidは当時「Java」で書かないといけない状況でしたので、最低でも4言語くらいを使うのが主流だったように思います。私がアプリ開発を始めようとしたとき、アプリ、システム全体を作るのにたくさんの言語を学ばなければならないというのに衝撃を受けました。

――1つの言語で開発の大部分をカバーしたいと思われていたのですね。

鈴木氏 プログラミング言語というのは、言語ごとに得意不得意はあっても同じようなことを方言で表現するものだと思っています。僕は、本質的には1種類の言語だけ覚えていれば全部実現できる世界があっていいと思うタイプです。

――TypeScriptやReact Nativeは更新が多く変化の激しい分野というイメージがあるのですが、どのようにしてキャッチアップされているのでしょうか。

中村氏 おっしゃる通り、TypeScriptという言語や、React Nativeというライブラリは日々新しいバージョンが出てくるので、それに追従するのは決して簡単なことではありません。他の企業の方から苦労している話をよく聞きます。弊社ではTypeScriptにとても入れ込んでいるので、社内にノウハウがたまりやすいと思います。社内にReact Nativeに詳しい人や、新しいバージョンの情報を仕入れる人が集まっていて、エンジニア同士で教え合ったり、社内の別のプロジェクトチームと情報交換したりして技術的なノウハウを交換しています。

新しい技術の採用、移行――治療用アプリならではの事情とは

――このアプリの開発で苦労されたところはありますか。

鈴木氏 React Nativeを採用する前は、同じソースコードからiOSとAndroid両方のプラットフォームに対応できる開発ツール「Titanium Mobile」(Titanium)を使って開発していたのですが、2016〜17年ごろからTitaniumの衰退は目に見えていました。React Nativeに移行することを決め、実行に移した際は難しさを感じました。React Nativeが主流になってきたのが2018年ごろでしたので、移行当時は日本でもコミュニティーが発達していなかったり、堂々と採用していると明言する企業が少なかったりと、思い切った部分はありました。

――なぜTitaniumの移行先として当時少数派だったReact Nativeを選ばれたのでしょうか。

鈴木氏 理由は大きく2つあります。1つ目は移行当時にReact Nativeは海外で幾つかのアプリで採用されていてTitaniumと同様にJavaScriptだけで開発できる技術であること。2つ目は、Titaniumでは使えなかったnpm(Node Package Manager)というJavaScriptのライブラリを使えることです。ですので、React Nativeを使った開発は海外で増えていき、日本でもはやるだろう、と予想しました。そしてそれを経営陣に説明し、2016年ごろにReact Nativeに移行しました。

――先見の明をお持ちだったのですね。

鈴木氏 React Nativeへの移行はうまくいきました。技術に関して自分は情報を収集して、結構アグレッシブに「この先こうなる」というメッセージを発信するタイプです。もちろん、うまくいったこともあれば、全然うまくいかなかったこともあります。

創業当初はJavaScriptと「CoffeeScript」を使って開発していたのですが、2015年当時にCoffeeScriptは人気がなくなると予想し、次に移行する先として「Flow」を提案、2016年に採用しました。その時は「TypeScriptではなくて、Flowの時代が来る」と言い続けていましたが、現在ではTypeScriptの方が圧倒的な支持を得ていますよね。結局、2018年にTypeScriptに移行しました。細かい部分で寄り道はありましたが、最初にJavaScriptを採用して、それを軸に開発を進めることができたのは、よかったと思います。今のところTypeScriptを全面的に採用していますが、またどんどん新しいパラダイムシフトが来ると思っています。

中村氏 移り変わるときは移り変わるというのがある種CureAppらしさと思いますね。ライブラリなど、移行するときはすっぱりと移行します。

鈴木氏 アプリが完成するまでの間に、ユーザーがいる期間といない期間が交互に訪れるのも、技術要素の変更しやすさにつながっていると思います。治療アプリは思い切った変更をしやすい部類のプロダクトですね。最新の技術を試しやすい環境にあると思います。

治療用アプリのアップデート事情から見える、行政のシステムへの向き合い方

――確かに、臨床試験と臨床試験の間の期間、ユーザーはいませんし、大きな変更を加えやすいですよね。これも治療用アプリならではのことだと思います。リリース前の変更は容易ですが、リリース後の変更についてはいかがでしょうか。

鈴木氏 アプリリリース以来、まだアップデートは実施していません。流れとしては通常の医療機器と同様、変更のための申請をして、それに準拠する形で変更をかけます。医療機器を開発するときのルールは既に取り決めがありますが、ソフトウェアの中では何がクリティカルな変更に当たるのか、完全に確立した領域ではありません。個人的に、技術の部分で改革をしたいという思いは常に持っています。

――CureAppさんのアプリが治療用アプリ第1号ということで、現状用意されている制度で運用に判断が必要な部分もあるのですね。

鈴木氏 個人的には、治療用アプリも他のアプリと同様に適宜アップデートをしていくべきだと思っています。先日、新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」についてデジタル庁設立を推進する平井大臣が会見で「これまでのシステムの発注はお金を出して終わりだったが、COCOAについては常に触り続けなければいけない」という趣旨の発言をされていました。

日本がソフトウェアに対するこれまでの認識を改め始めているというのが伺えます。今後治療用アプリでも継続的なアップデートをし続けることの重要性が認識され、それに対する仕組み作りも進んでいくのではないかと期待しています。

――治療用アプリの今後の展望について、どうお考えですか。また、治療用アプリをどうしていきたいですか。

鈴木氏 時間はかかると思いますが、治療用アプリは今後いろいろな種類のものがリリースされていき、認知度は高まっていくと思います。それに伴ってマーケットが拡大していくのは間違いないでしょう。

ここ数年、自社のアプリをリリースする銀行が増えてきて、口座を開設した際「この銀行ってアプリあるのかな」と考える人が増えたのではないでしょうか。治療用アプリもそれと同じように、治療する際に「この病気にはアプリあるのかな」と考える時期がくると思います。もっと治療用アプリが身近にある世の中にしていきたいですね。

今後の医療×IT市場に期待大

厚生労働省は2021年4月1日に治療用アプリなどの「プログラム医療機器」の実用化を促進する所轄窓口や相談窓口を設置した。開発中のソフトウェアの医療機器該当性に関する相談や治療方法に関する相談などを受けるなどして、治療用アプリの開発を促進している。

2018年には製薬企業大手の田辺三菱製薬が治療用アプリ開発に乗り出すなど、CureApp以外の参入企業も着実に増加している。治療用アプリ市場は産声を上げたばかりだが、徐々に存在感を増していくだろう。

コロナ禍によって急速に市場が拡大しつつあるオンライン診療分野も含め、今後も「医療×IT」の動きに目が離せない。

参考

関連記事

プライバシーは? 消費電力は? エストニアで成功した「医療ブロックチェーン」が日本でも実現可能な理由

プライバシーは? 消費電力は? エストニアで成功した「医療ブロックチェーン」が日本でも実現可能な理由

医療分野におけるブロックチェーン利用を推進する、国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター長の水島洋氏に、日本での実現可能性や今後の展望を聞いた。 医療分野に量子暗号を適用、NECらが電子カルテの伝送を量子暗号で秘匿化する実証実験

医療分野に量子暗号を適用、NECらが電子カルテの伝送を量子暗号で秘匿化する実証実験

NEC、NICT、ZenmuTechは、電子カルテの伝送を量子暗号で秘匿するシステムの実証実験に成功した。データ伝送の安全性や、秘密分散を用いたバックアップと複数の医療機関の間でデータの相互参照がリアルタイムにできることを確認した。 デジタル庁創設、脱ハンコ――政府がDX実現で目指すものとは

デジタル庁創設、脱ハンコ――政府がDX実現で目指すものとは

デジタル庁創設や脱ハンコなど、政府のデジタル改革に注目が集まっていますが、その必要性は以前から訴えられてきました。今回注目されているデジタル改革は今までと何が違うのか。政府CIO補佐官として活動する筆者が、デジタル改革の現状、目指しているゴールを解説します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ニコチン依存症治療アプリは、医師用のアプリと患者用のアプリ、呼気中の一酸化炭素濃度を記録する機器「COチェッカー」の3つで構成されている(出典:CureApp資料)

ニコチン依存症治療アプリは、医師用のアプリと患者用のアプリ、呼気中の一酸化炭素濃度を記録する機器「COチェッカー」の3つで構成されている(出典:CureApp資料) CureAppの鈴木 晋氏

CureAppの鈴木 晋氏 CureAppの中村 哲氏

CureAppの中村 哲氏