仮想サーバ1800台を無停止でフルクラウド化する――ゼンリンデータコムが明かすVMware Cloud on AWSの活用ポイント:特集:百花繚乱。令和のクラウド移行(5)(2/2 ページ)

VMware Cloud on AWSを使ったクラウド移行、3つのポイント

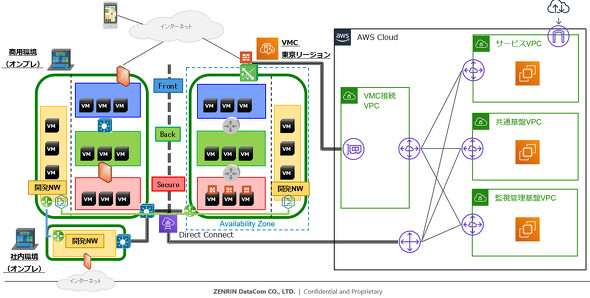

移行では、大きく3つのポイントがあった。

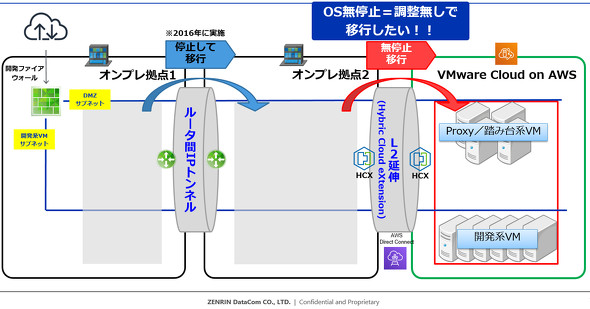

1つ目は、仮想マシンの移行だ。OS無停止で移行するために「VMware Hybrid Cloud Extension(HCX)」の機能を活用した。HCXでは「コールドマイグレーション」「バルク(ウォーム)マイグレーション」「vMotion(ゼロダウンタイムマイグレーション)」「Cloud Motion(大規模マイグレーション)」という移行方法が選択できる。「開発環境については、IPアドレスを変えない方式が必要なのでCloud Motionを選択。商用環境については、IPアドレスを変えて現在の環境と並行稼働させるためコールドマイグレーションを選択しました」(渡邊氏)

HCXはL2延伸を行ってOS無停止、調整なしでの移行が可能だ。それには、「VMware vShpere」の仮想マシンのハードウェアバージョン 9.0以降で対応していて、2012年にリリースされた「VMware ESXi」5.1以上で作成した仮想マシンなら可能となっている。「ただ約85%の仮想マシンは、ハードウェアバージョンが古かったためvMotionで移行できず、ゲストOSの再起動が必要でした。何はともあれ、2019年5月末までに400仮想マシンの移行を完了しました」(渡邊氏)

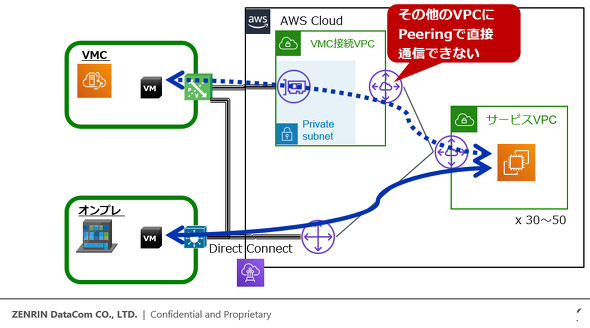

2つ目のポイントは、AWSとの通信連携が難しいことだ。VMCの仕様では、AWSとの通信は「VMC接続用VPC」の特定サブネットで通信する必要がある。「既存システムでは、オンプレミスから直接サービスVPCに接続している通信があり、VMC接続用VPCの特定サブネットを経由させづらい。この課題を解消するための選択肢は中継用プロキシを立てるか、新サービスの『AWS Transit Gateway』とVPNを使うかの2つがあります。Transit Gatewayが本命なのですが、出たばかりでSLA(サービス品質保証)も少し低く、使い分けに悩んでいるところです」(渡邊氏)

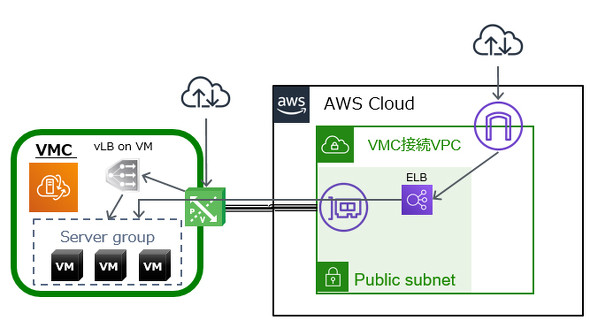

3つ目のポイントは、2019年6月現在だが、VMC標準でロードバランサーが提供されていないことだ。ロードバランサーは、サーバの冗長化やスケールアウト、ローリングデプロイのために必須。選択肢としては、「Elastic Load Balancing(ELB)」でVMC接続VPCから負荷分散するか、VMC内に仮想マシンベースで負荷分散装置を作るかだが、渡邊氏は「どう構成するか難しい点も多い」とした。現在はサードパーティー製の仮想アプライアンスで負荷分散を行っているという。

VMCは新しいサービスということもあり、懸念点もある。渡邊氏は、アップデートが頻繁であること、設定上限、性能上限など仕様が不明瞭なこと、システム停止を伴うメンテナンスの頻度が読みにくいことなどを挙げていた。

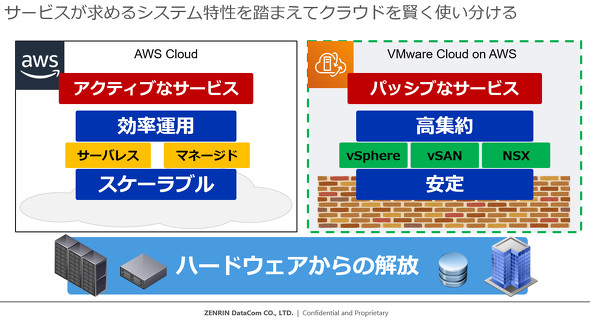

革新のAWSは「アクティブ」、安定性のVMCは「パッシブ」と使い分ける

このように「ハードウェアからの解放とフルクラウド化」を目指しているゼンリンデータコムだが、運用面では、AWSとVMCの使い分けが発生している。

「AWSは共通プラットフォームなので、メンテナンスが多いことや互換性が低いことを考慮する必要があります。例えば、Amazon S3のSigV2対応、AWS Lambdaの実行環境のアップデート、Amazon AuroraのPostgreSQLパッチ適用など、ハードウェアがないとはいえ、メンテナンスコストを見積もる必要があります。一方、VMCは、おそらくユーザーが意識しなければならないメンテナンスは少なくなるとみています。また旧システムとの互換性も高い。ただ、現時点では、VMwareと一緒にサービス品質を上げていく覚悟も必要です」(渡邊氏)

最後に、渡邊氏は「サービスが求めるシステム特性を踏まえて、クラウドを賢く使い分けることが重要です。革新を提供するAWSはアクティブなサービスで、安定性を提供するVMCはパッシブなサービスで活用しています。また、VMCへの移行をとにかく完了させ、2020年度内にオンプレデータセンターのクローズを目指します」と意気込みを語った。

この移行事例のポイント

- スピードや柔軟性の向上、運用コスト削減を目指しながら、開発側やビジネス側からの要望に応えるため、サーバ仮想化で培った既存資産を生かしつつ、クラウドのメリットを享受できることから、VMCを選択。

- 2019年6月現在のVMCでは、既存システムには合わない点や、サービス品質が足りない部分があったが、クラウドメリットの享受を優先させ、悩みながらも覚悟を持って移行中。

- 運用面では、AWSとVMCの使い分けが発生する。AWSはアクティブなサービス(SoE)で、VMCはパッシブなサービス(SoR)で活用するなど、サービスが求めるシステム特性を踏まえて、クラウドを賢く使い分けることが重要。

特集:百花繚乱。令和のクラウド移行〜事例で分かる移行の神髄〜

時は令和。クラウド移行は企業の“花”。雲の上で咲き乱れる花は何色か?どんな実を結ぶのか? 徒花としないためにすべきことは? 多数の事例取材から企業ごとの移行プロジェクトの特色、移行の普遍的なポイントを抽出します。

関連記事

クラウド移行に「コスト削減」ばかりを求めてはいけない理由〜経営層に贈る言葉〜

クラウド移行に「コスト削減」ばかりを求めてはいけない理由〜経営層に贈る言葉〜

ビジネスに一層のスピードと柔軟性が求められている今、それを支えるインフラとしてクラウドを検討することはもはや当たり前になっている。既存システムのクラウド移行を支援するベンダーも複数存在し、クラウド活用のハードルも下がってきた。だが使いやすくなったことと、クラウドの効果を獲得することは、また別の話だ。ではなぜクラウド移行でメリットを享受できない例が多いのか。その真因を探った。 既存システムのクラウド移行、考えるべき2つのポイント

既存システムのクラウド移行、考えるべき2つのポイント

コスト削減、運用負荷低減という「目前の課題」解消だけに、視野が閉じてしまいがちなクラウド移行。その現状に見る、日本企業とSIerの課題とは。 変わる「リフト&シフト」の意味――既存システムのクラウド移行、成功のポイント

変わる「リフト&シフト」の意味――既存システムのクラウド移行、成功のポイント

AI、IoT、データ分析など、ITを活用して新しいビジネスに取り組む企業が増えている。その実践基盤として不可欠となるクラウドだが、デジタル変革に真に生かすためにはどのようなポイントを押さえておけばよいのだろうか。クラウド移行やサービス選定の考え方をアクセンチュアに聞いた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.