【USB】第6回 USB充電を大きく変える新規格、USB PDとは?:ITの教室

USBは、さまざまな機器で電力供給のために利用されている。スマートフォンなどの充電にもUSBが利用されているのはご存じの通り。しかし、このような使い方は当初想定されていなかったものだ。そこで、新たにUSBの電力供給の仕様「USB Power Delivery」が作られた。今回は、この「USB Power Delivery」について解説する。

「ITの教室」は、ITに関わる規格や仕組みなどを簡潔に紹介するコーナーです。まずはUSBについて、その概要を解説します。

USB PDの概要

USB Power Delivery(以下、USB PD)は、USB Type-Cの電力機能を拡大し、最大100W(20V/5A)の供給を可能にするオプション仕様である。メーカーはUSB PDを採用することで、複数機種のACアダプターを同一のものとすることが可能であり製品管理上のメリットがある。

携帯電話では電源仕様や充電コネクターを統一することで買い換え時に前の機種の電源アダプターが利用可能である。そのため、充電器を別売とするような形態になったという事例もある。最近でも安価な機器でマイクロUSBを電源として利用できる機器では、電源アダプターを省いてコストダウンしているものも見掛ける。

USB PDにより、より大きな電力を必要とする機器でも電源が共用できるようになるため、他のデバイスでもこうした状況が生まれる可能性もある。いまのところ、本体、電源ともにUSB PDに対応するコストは小さくないが、今後、コスト低下とともに電源はUSB PDに収束し始めるのではないかと思う。

USB PDに対応したUSB Type-Cコネクター

USB PDに対応したUSB Type-CコネクターHP x2 210 G2背面カメラ付きのUSB PDに対応したUSB Type-Cコネクター。横のUSB Type-CコネクターはUSB PDに未対応である。

現在有効な仕様では、USB PD専用のUSB PD Type-A/BコネクターとUSB Type-Cコネクターで利用可能だが、事実上は、USB Type-Cのみの仕様になりつつある。本記事はUSB PDの解説ではあるが、同時にUSB Type-Cコネクターでの話となり、従来のUSB Type-A/Bコネクターやそれを使うUSB 2.0〜3.2の話ではないことに留意してほしい。

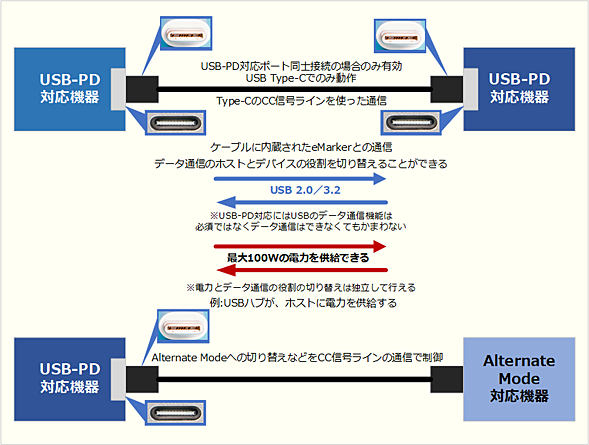

USB PDは、接続時や動作中に電力供給方向の切り替えを可能にし、USB Type-Cの機能強化としても利用されている。E-Markedケーブル(俗にいう認証チップ内蔵ケーブル)の利用や、ホストとデバイスの役割切り替え、Alternate Modeなどに関わる仕様でもある。

仕様としては、USB Type-CとUSB PD、さらにはUSB 2.0/3.2、USB Battery Charge(以下USB-BC)とも独立しており、USBの実装では、それぞれを組み込むことが可能である。例えば、USB 3.2とUSB-BC/USB PD/USB Type-Cという全ての組み合わせが可能である。

USB PDの機能が有効になるのは、USB PDを実装したポート同士が接続されたときのみで、当然ながらUSB PDを実装したポートとUSB PDを実装していないポートの組み合わせではUSB PDの機能は利用できず、通常のUSBとしての動作しか行われない。

USB PDの登場により、100W以下のモバイルデバイスなどでは、USB Type-C+USB PDの導入が急速に進む。スマートフォンでは通常USBポートが1つのみというハードウェア構成が多く、USB Type-CとUSB PDそしてAlternate Modeなどを使うことで、1つのコネクターに多数の機能を載せることが可能になる。

また、PCでも給電をUSB PDとしたものが増えてきている。PCの場合、バッテリーの大容量化に応じて、電圧を上げて充放電の電流を低く抑えることが行われてきた(電圧にかかわらず、大電流が人体などに危険なため)。このために、USB標準の5Vは、電圧が低過ぎてPCの充電には向いていなかった。

しかしUSB PDでは、仕様上最大20Vを出力させることが可能で、PCの電源にも利用可能になった。これまでにもサードパーティーのACアダプターは、販売されてきたが、メーカーや機種ごとの多数のプラグを切り替えるようなものだった。

現状、USB Type-CでUSB PDをサポートするためには、追加の半導体デバイスなどが必須となるため、PCなどでは必ずしも全てのUSB Type-CポートでUSB PDがサポートされているわけではない。

なお、USB PDをサポートしたポートやプラグには、「第1回 知っているようで知らないUSB」で示したような電池をイメージするシンボルを付けることができるが、現状、USB PDのシンボルはほとんど見掛けない。

USB PDの概要

ここから、USB PDについて解説を行っていこう。ベースにしているのは、最新の仕様書「USB Power Delivery Revision 3.0 Ver.1.2」である。仕様書(英語)は、USB ORGのWebサイトから入手可能である。

- USB Power Delivery(USB Implementers Forum)

- USB Charger (USB Power Delivery)(USB Implementers Forum)

そもそも「電力」って何?

ここでは、本文理解のために最低限度の解説として「電力」を解説しておく。すでに理解されている方は読み飛ばしていただいて構わない。

「電力」とは、電気が行う仕事、電気が持つエネルギーのことである。単位はW(ワット)で、「W数」とは電力を表す数値を意味する。電力と電圧、電流の関係は、「電力[W] = 電圧[V] × 電流[A]」となっている(直流の場合)。

電圧の単位はV(ボルト)で、電流の単位はA(アンペア)である。例えば、5Vで1Aが流れている場合、電源は5Wの電力を出力していることになる。なお、電気のエネルギーで主導的な役割を持つのは電流である。電力は、電力を出力する「電源」と電力を消費する「負荷」が接続されたときに存在するもので、電源だけ、負荷だけの場合には、電流が流れないために電力そのものが存在していない。

ただし、電流は負荷側の状態で決まる。このときの電力を「消費電力」などという。電圧は電源装置の仕様で決まるが、電流は負荷側の仕様、動作で決まることに注意されたい。ただし、全ての電源には、出力できる最大電流(あるいは最大電力)があり、例えば、5V最大1Aの電源があったとき、出力電流は、負荷によって決まるが、電源側の仕様により最大1A(電力にすれば5W)までしか出力できない。

USB Type-CとUSB PDの関係

USB PDは、簡単にいうとUSB Type-Cコネクターの電源機能を強化するオプション仕様である。オプションとはいえ、USB Type-CとUSB PDは密接に関係しており、USB Type-Cの特徴として喧伝(けんでん)される機能のうちの幾つかは、USB PDとの組み合わせでのみ実現できるものも少なくない。

例えば、USB Type-Cの特徴の一つであるAlternate Modeは、USB PDが実装されているUSB Type-Cコネクターの機能である。Alternate Modeとは、USB以外の仕様(ゲスト仕様と呼ばれる)の信号をUSB Type-Cポートから出力する機能だ。このゲスト仕様の信号への切り替えなどをUSB PDのデバイス間通信で行う。

USB PDの最大の特徴は、その名前にあるように電力供給能力を拡大し、USB Type-Cコネクターを介して最大100Wの電力を扱えるようにすることだ。ただしUSB PDは、USB PD対応ポート同士が接続した場合のみに有効となり、接続しているポートの片側がUSB PDに対応していなければ、従来のUSB 2.0/3.2、USB Type-CやUSB-BC(Battery Charge)といった仕様に基づいて電力供給が行われ、この場合、出力電圧は5Vのみとなる。

USB PDでは、必ず5V/9V/15V/20Vの固定電圧出力が可能で、5V/9V/15Vの場合には、最大3Aの出力が行える。また、20Vでは最大5Aの出力(この場合に100Wとなる)が可能になるが、この際にはeMarker(認証チップ)を搭載した5Aケーブルを利用しなければならない。通常のUSB Type-Cケーブルでは、3Aまでの出力が行える。また、オプションで電圧を変更できるプログラマブル電源、独自の給電方式などをサポートできる。

ただし、USB Type-Cポートの全てがUSB PDを実装しているとは限らない。USB PDは、USB Type-Cに対してはオプションという位置付けになるからだ。USB PDを使ってUSB Type-Cコネクターから給電を受けるPCでも、全てのUSB Type-CポートがUSB PD対応しているわけではない点に注意したい。

USB PDの歴史

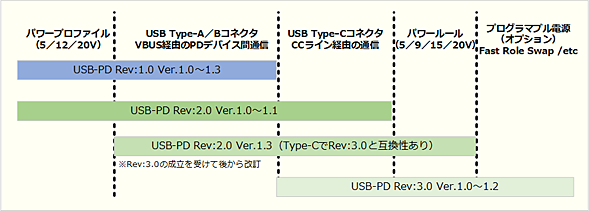

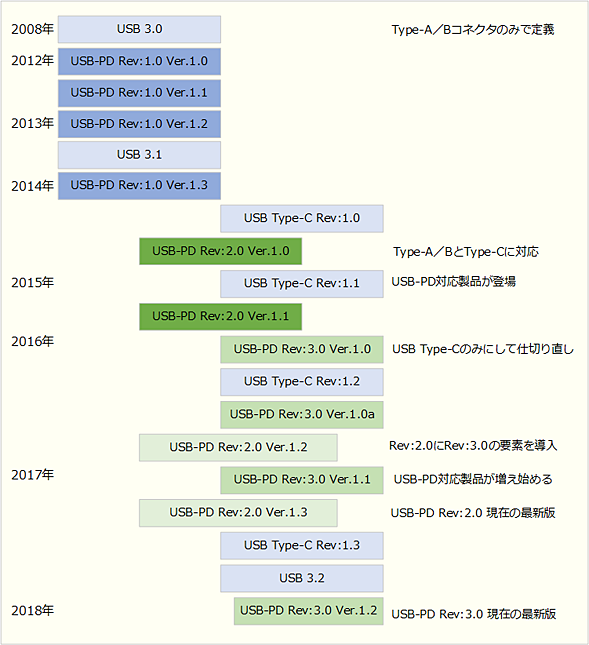

USB PDには誤解が多い。というのも、USB PDの仕様が成立する過程で複数の互換性のない方式がいったんは正式な仕様となったからだ。ここでは、USB PDの成立過程を見ていくことで、何が正式な仕様で何が現在の仕様でないのかを解説する。

USB PDの仕様書は、大きく「Revision」(リビジョン、版)で区別される。「USB PD 3.0」という名称は、「USB Power Delivery Revision 3.0」という仕様書に対応する。また、同じリビジョン内で改訂が行われた場合には仕様書のバージョンが上がる。

例えば、最新のUSB PDの仕様書は前述の通り「USB Power Delivery Revision 3.0 Ver.1.2」である。一部のインターネット記事などで「USB PD バージョン3」などの表記を見掛けることがあるが、仕様書からいえば、この表記は正しくない。なお、本記事では、USB PDのリビジョンに関して「USB PD 3.0」(USB PD Rev:3.0)といった表記を行う。

最初のUSB PD 1.0は、2012年に発表された。これは、USB 3.0(2008年)が発表された後であり、USB 3.1(2013年)になる前の年である。この時点でUSB Type-C(2014年)はまだ決まっていなかった。USB PD 1.0は、USB2.0/3.0のType-A/Bコネクターに対して定義された。

ただし、Type-A/Bそのままではなく、接続検出などに特別なプラグ/レセプタクルが定義された(信号ラインはそのまま)。また、当時は、出力電圧に関しては、5V/12V/20Vの3種を想定しており、USB PD Rev:2.0 Ver.1.1まで電源の仕様を「パワープロファイル(Power Profile)」と呼んだ。このUSB PD 1.0は、対応するコントローラーデバイスなども発表されたが、実際には、ほとんど採用されなかった。このUSB PD 1.0では、従来のType-A/Bコネクターが対象で、USB PDデバイス同士の通信は、VBUSに信号を重畳して行っていた。

2014年になるとUSB Type-Cコネクターが発表される。これに合わせUSB PDのリビジョンは2.0となり、USB Type-Cコネクターへの対応が行われた。ただし、初期のUSB PD Rev:2.0 Ver.1.0では、基本的な仕様はUSB PD Rev:1.0を引き継いでおり、コネクターとしてUSB Type-Cが追加されたのみだった。

USB Type-Cは、最初からUSB PDの利用を想定していたため、CC信号ラインをUSB PDのために利用する。CC信号ラインを使って接続を検出し、デバイス間やケーブルが内蔵するE-Markedデバイスとの通信を行うようになっている。

2016年になり、USB Type-Cケーブルのみに対象を限定したUSB PD Rev:3.0が登場する。これに合わせ、USB PD Rev:2.0が改訂されUSB PD Rev:2.0 Ver.1.2が作られる。Rev:2.0 Ver.1.0〜1.1ではType-A/Bコネクターも対象としているものの、USB Type-Cにも対応していた。Ver.1.2もType-A/Bコネクターに対応しているものの、USB Type-Cに関しては、パワープロファイルを廃してパワールール(Power Rules、後述)を導入した。

つまり、USB PD Rev:2.0 Ver.1.2は、Rev:3.0の成立を受け、矛盾が出ないように作り直されたわけだ。これは、すでにUSB PD Rev:2かつUSB Type-Cを採用した機器が市場に出回り始めたため、Rev:2.0を廃止するわけにはいかなかったからだと推測される。このため、現時点でも2017年に発表されたRev:2.0 Ver.1.3(Ver.1.2の改訂版)は、有効な仕様であり、これに基づいた半導体デバイスなども販売されている。現時点でのUSB PDの仕様の違いをまとめたのが下図である。

USB PDの仕様の違い

USB PDの仕様の違いUSB PD Rev:1.0、Rev:2.0、Rev:3.0の違い。USB PD Rev:2.0 Ver.1.2〜1.3は、USB PD Rev:3.0の成立を受けて改訂されたため、Rev:2.0 Ver.1.1までとは仕様に大きな違いがある。

Rev:3.0は、Rev:2.0 Ver.1.2以上に対して上位互換性を持つ。実際の接続では、USB PD Rev:3.0デバイスとRev:2.0デバイスが接続される可能性がある。このとき、Rev:3.0デバイスは、Rev:2.0デバイスとして振る舞うことになっている。

また、USB PD成立の過程で、USB Type-C側にも変更があり、一部の仕様がUSB Type-CからUSB PD側へ移る、あるいはさらに別仕様(例えばUSB Type-C Authenticationなど)となるといったことが起こった。このため、USB Type-CとUSB PD、関連仕様の境界があいまい、あるいは古い仕様のままで語られることも起こった。

こうした歴史があるため、USB PDに関する記述は混乱している。一つには2015年以前のUSB PD Rev:1.0またはRev:2.0 Ver.1.1以下に基づく記述は現在では、過去の仕様であり、間違いではないものの、すでに有効ではない仕様(例えばパワープロファイルなど)である。

このためインターネット上の記事を参照する場合には、執筆時期に注意する必要がある。おおむね2016年以降のUSB PD Rev:3.0 Ver.1.0や同Rev:2.0 Ver.1.2に基づく記事は、細かい部分は別にして現在のUSB PDについての話になるが、2015年以前のものに関しては、古い仕様を元にした話であり、必ずしも現在のUSB PDとは一致しない可能性がある。

USB PDのパワールールとは

USB PDの仕様について解説する前に、利用者として最低限理解しておくべきUSB PDの知識である「パワールール」について解説しておく。

USB PDに関する記事や記述などでは、このパワールールを知らずに書かれたものが少なからずあり、混乱の元になっている。USB PDではパワールールが適用されるため、USB PD電源(ソース)の選択に関してユーザーが仕様や実装を考慮する必要はない。

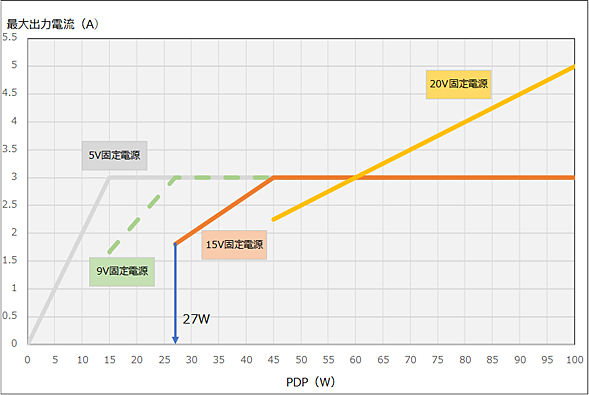

簡単にいうとパワールールとは、USB PDの電源は、PDP(Power Delivery Power)と呼ばれる「ワット数」を表記することで基本仕様を記述するものだ。1つの数値のみで、自動的に出力電力に関する基本仕様が一意に決まる。このため、PDPが60Wと表記されたUSB PD電源アダプターは、他の同じくPDP 60Wと表記された電源アダプターと基本仕様は同一で原則交換可能である。ユーザーがUSB PDの電源装置を購入/選択する場合は、出力できる電圧や電流がいくらまでというかは気にすることなく、ワット数でのみ製品を選択すればよい

もし、自分が利用している機器が40Wと表記されたUSB PD電源(出力はUSB Type-C)を利用しているのなら、40W以上の表記を持つUSB PD電源は必ず互換性を持つ。この条件を満たせば、ユーザーは、出力電力や電圧といったUSB PD機器の仕様を考える必要はない。なお、表記未満のUSB PD電源が使えるかどうかについては、USB PDの仕様上「不明」で、機器側の仕様に依存する。

どの場合であっても「安全」なのかどうかは、USB PDの問題ではなく、電気機器としての問題である。一般に消費者が入手できる電気機器に関しては、安全であることが法的に求められているが、法律が追い付かない部分(例えば、モバイルバッテリーが電気用品安全法の対象になったのは2018年2月のこと)や、海外からのオンライン通販などもあり、必ずしも「安全」な製品だけが流通しているわけではないことに留意されたい。

USB PDのPDPと出力電圧のパターン

USB PDのPDPと出力電圧のパターンUSB PDのパワールールは、対応電源に表記されるワット数(PDP)と出力電圧のパターンを1つに固定し、ユーザーがPDPのみに着目して選択を行えるようにしてある。※初出時のグラフに誤りがありました。最新に規格に合わせてグラフを修正しました(2018/12/15)

例えば、A社のPCに付属していたUSB PD電源が60Wであれば、同じく60WのUSB PD電源を利用するB社のPCでも利用可能である。また、表記ワット数の小さな電源アダプターをより大きなワット数の電源アダプターで置き換えることも問題がない(45Wの電源アダプターが付属するPCを、別の60Wの電源アダプターで充電してもよい)。

パワールールは、USB PDで実装必須の固定出力の5V/9V/15V/20Vの電圧対応をPDP表記と連動させる。また、20V以外の出力電圧では、原則、最大出力電流は3Aまでとなっている。ただし、パワールールが既定するのは、あくまでもソースの基本仕様であり、USB PDで実装が必須とされている範囲のもののみである。

| USB PD出力表記(PDP) | 最大出力電流 | 備考 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 5V固定 | 9V固定 | 15V固定 | 20V固定 | ||

| 15W未満 | PDP÷5 A | − | − | − | 15W以下のUSB PD電源は5Vしか出力できない。W数に応じた最大出力電流は15Wで最大3Aとなる |

| 15W | 3A | − | − | − | |

| 15Wを越え27W未満 | 3A | PDP÷9 A | − | − | 15Wを越えると5Vと9Vの出力が可能になる |

| 27W | 3A | 3A | − | − | |

| 27Wを越え45W未満 | 3A | 3A | PDP÷15 A | − | 27Wを越えると5V/9V/15Vの出力が可能になる。 |

| 45W | 3A | 3A | 3A | − | |

| 45Wを越え60W未満 | 3A | 3A | 3A | PDP÷20 A | 45Wを越えると20Vの出力も可能になる |

| 60W | 3A | 3A | 3A | 3A | |

| 60Wを越え100W未満 | 3A | 3A | 3A | PDP÷20 A | 60Wを越えると20Vで3A以上の出力が可能になる*1 |

| 100W | 3A | 3A | 3A | 5A | 100WがUSB PDの最大出力電力*1 |

*1: 3A以上の出力には5Aケーブルの利用が必須

USB PDでは、メーカーによる独自拡張も認めている。このため、例えば5Vで3A以上の出力ができるUSB PD電源を製造することも可能だ。しかし、それはメーカー独自拡張としてUSB PDの仕様内で、ソースとシンクでネゴシェーションした上で動作させるべきもので、PDPやパワールールは、こうした独自拡張には関わらないが許容はしている。

シンク側は、ネゴシェーション時に通信で必要な電力をソースに対して要求する。この要求は、必ずしもパワールールに従う必要はなく、任意の電圧を指定できる。しかし、これに対してソース側も自身が提供可能な電圧の中から要求に最も近い電圧を応答する。シンク側は、ソースの応答を受け入れる必要がある(受け入れなければ電力の供給は受けられない)。このとき、ソース側は、パワールールに含まれない独自の電圧などの要求に応えることは可能である。ただし後述するようにUSB PDとしては電圧可変のプログラマブル電源をオプション仕様として用意している。

一般にこうした機能拡張は、PCと付属するACアダプターなど、特定の機器との組み合わせでのみ有効になるものだ。USB PDとしては、任意の機器の組み合わせで汎用的に利用できる独自拡張はあり得ず、汎用的に利用したいのであれば、手続きを経てUSB PDの必須仕様にとして取り込むべきという立場だ。

PDP表記が15W未満の場合は、5Vしか出力ができない点に注意したい。9Vの出力はPDPが15W以上から可能になる。15W以上27W未満のUSB PD対応電源は、5Vと9Vの出力は可能だが、15V/20Vの出力は行わない。同様に27W以上で、5V/9V/15Vの出力が可能になり、45W以上で5V/9V/15V/20Vの出力が可能になる。さらに60W以上となると、20Vで3Aを超える出力も可能になるが、この場合、USB Type-C 5Aケーブルを使わないと20V3Aを超える電力を出力できない。また、USB PDの仕様から表記されるW数の最大値は100Wとなる。

USB PDでは、電圧固定出力は必須となっているが、オプションで、出力電圧を可変できる「プログラマブル電源」に対応することもできる。この場合、5V/9V/15V/20Vは、可変電圧の上限を示す「代表値」となる。プログラマブル電源とは、シンク側の要求に応じて、出力電圧を可変できる電源装置だ。このようにすることで、シンク側が必要とする電圧を提供できるため、シンク内で、電圧を落とす回路などが不要になり、電力の利用効率が上がる。

| PDP(W) | 最大出力電流 | 備考 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 5Vプログラマブル | 9Vプログラマブル | 15Vプログラマブル | 20Vプログラマブル | ||

| 3.3〜5.9V | 3.3〜11V | 3.3〜16V | 3.3〜21V | ||

| 15W未満 | PDP÷5 A | − | − | − | 15W以下の場合5Vプログラマブル電源のみ |

| 15W | 3A | − | − | − | |

| 15Wを越え27W未満 | (3A) | PDP÷9 A | − | − | 15Wを越えると9Vプログラマブル電源が可能(5V可変電源はオプション) |

| 27W | − | 3A | − | − | |

| 27Wを越え45W未満 | − | (3A) | PDP÷15 A | − | 27Wを越えると15V可変電源が可能(9V可変電源はオプション) |

| 45W | − | − | 3A | − | |

| 45Wを越え60W未満 | − | − | (3A) | PDP÷20 A | 45Wを越えると20V可変電源が可能(15V可変電源はオプション) |

| 60W | − | − | − | 3A | |

| 60Wを越え100W未満 | − | − | − | PDP÷20 A | 60Wを越えると20V可変電源で3A以上の出力が可能になる。ただし3A以上は5Aケーブルが必須 |

| 100W | − | − | − | 5A | |

※ PDPが15Wを越える場合、下位クラスのプログラマブル電源を持つことも可能だが3.3Vから出力可能であり、2つ以上のプログラマブル電源を持つ必要はない。

なお、パワールールの出力電流の3Aという数字は、USB Type-Cケーブルの仕様から決まるものだ。USB Type-Cケーブルが流すことができる電流の上限値は電圧にかかわらず最大3Aとされており、それよりも大きな電流を流すことができる仕様を持つUSB Type-Cケーブルは、コネクターにeMarkerを内蔵し、シンク側と通信を行って、5Aケーブルであることを認識させることが必要になる。

シンクは、認証チップの入った5Aケーブルでないことが確認できた場合には、3A以上の電流を出さない。USB PDでは、この他、デバイス間のネゴシェーションの結果として、必須の固定電源、オプションのプログラマブル電源以外の電力定格を持つ電源を提供することもできる。ただし、USB Type-Cの電流に対する定格が3Aまたは5Aであるため、これを超える電流を出力することはできない。

USB PDの電力を消費する側(シンク)は、ソースに対して任意の電圧を要求できるが、原則、実装が必須である5V/9V/15V/20Vの固定電圧を受け入れて動作しなければならない。ただし、USB PD電源から受け取った電力を内部で変換して別の内部電圧として利用することは可能である。シンクは、オプションで対応可能なUSB PD仕様外の電圧を利用することは可能だが、USB PDに準拠しているならば、そのときのみしか動かないものであってはならず、必須仕様の電力を受け入れて動作しなければならない。

このため、USB PDでは、「電源(ソース)のPDP(W数) >= シンクのPDP」という関係さえ満たしていれば、必ず動作できるようになっている。また、仕様としての互換性から、この関係を満たせばソースとシンクは同一メーカーの製品である必要もない。

USB PDでは、USB PDに対応した機器同士で利用可能だが、USB PDに対応しない機器との関係も明確に定義されている。原則、USB PD対応機器とUSB PD非対応機器の接続では、USB 2.0/3.2または、USB-BCあるいはUSB Type-Cで既定される5V電圧のみが利用される。

USB PD非対応のホストに、USB PD対応の電源が接続された場合、どのような場合でもUSB 2.0/3.2または、USB-BCあるいはUSB Type-Cで既定される5V出力で動作しなければならない。USB PD対応ホストは、非USB PD対応デバイスに対してUSB 2.0/3.2、またはUSB-BC、USB Type-Cで既定される5Vのみを出力しなければならない。

パワールールの具体例

実際のところはどうなのだろうか。ここでは、USB PD電源を採用する2つのPCでその動作を見てみることにする。現状、PCに付属のACアダプター(USB PDのソース)は、出力電力表示はあるものの、どの製品でも明確にそれがUSB PDの供給電力であることを表示してはいない。また、PC側(USB PDのシンク)に関しても供給電力を明記していない。カタログなどに「USB Power Deliveryに準拠」といった表記がないことも多く、対応仕様も不明であることが多い。USB PDに関する情報が混乱しているところから、誤用などによる事故には関わりたくないというメーカーの雰囲気が感じられる。

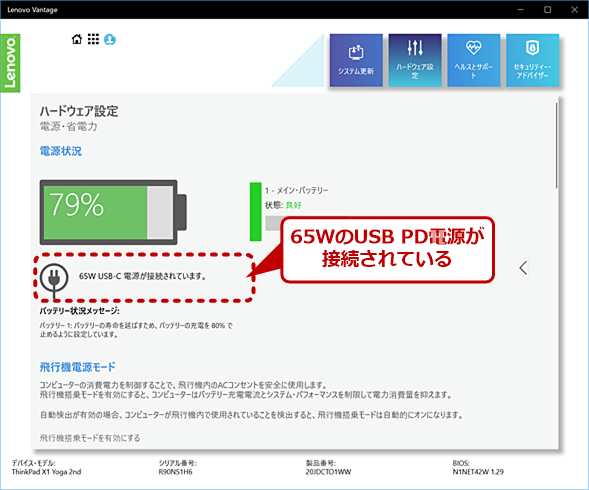

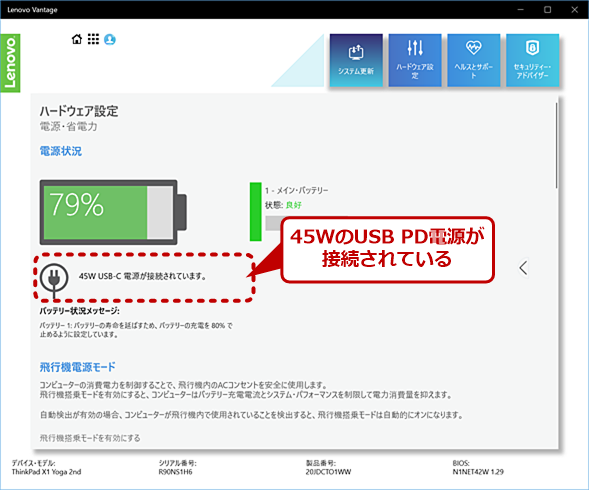

評価に利用したのは、日本HPの「HP x2 210 G2背面カメラ付き(以下、HP x2)」とレノボジャパンの「ThinkPad X1 Yoga 2017年モデル(以下X1 Yoga)」の2機種である。なお、どちらの機種も本体にも電源にもスペックなどにUSB PDに準拠しているという表記はない。

HP x2は、45WのACアダプターが付属し、ACアダプター単体でも購入できる。一方、X1 Yogaは購入時に65Wと45WのACアダプターが選択でき、どちらのACアダプターも単体で購入が可能だ。

つまりシンク側となる本体は、HP x2とX1 Yogaのどちらも45Wに対応している。USB PDのパワールールによれば、どちらの機種も、45W/65Wの電源で動作できるはずだ。実際に双方のACアダプターを入れ替えても充電が可能だった。45WのUSB PD電源は5V/9V/15Vの出力が可能で、65Wではさらに20Vの出力が可能になる。違いは20V出力の有無である。

X1 Yogaの付属ソフトウェア(Lenovo Vantage)には、接続されているACアダプターの表示を行う機能がある。これによればX1 Yogaは、65Wと45WのACアダプターを判別していることが分かる。

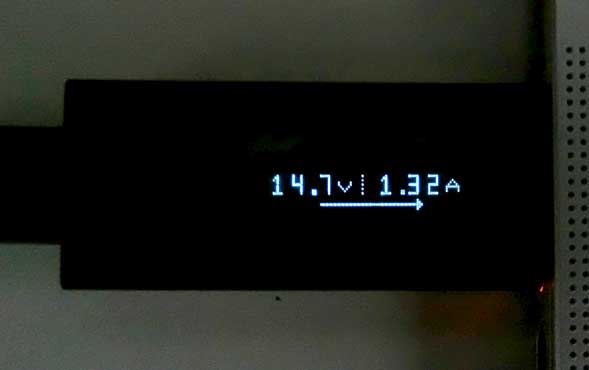

それでは、64Wと45Wの電源を接続したとき、供給電圧はどうなっているのだろうか? USB PDに対応したUSB電圧計を使って見てみよう。

まずは65W電源を接続した場合、出力電力は19.6V(USB PDでは±0.5Vの誤差が許容されている。また、校正された電圧計での測定結果でもない)となり、おそらくUSB PDの20Vが選択されている。

次に45Wの電源を装着してみる。今度は14.5Vとなり、15V出力を選択している。つまり、X1 Yogaは接続された電源を判別し、可能な電力を引き出していることが分かる。

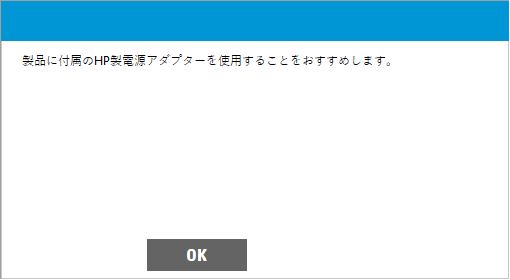

HP x2では、どちらをつないでも14.6Vまたは14.7Vで15V出力になっていた。HP x2には接続されているACアダプターの供給電力を表示する機能はないが、IBM製のACアダプターを接続すると「純正の電源を接続して」といったメッセージを表示する。

振る舞いだけを見れば、どちらもUSB PDに準拠しているようだが、レノボのACアダプターは「for Lenovo information equipment only」とあり、HPのものにも「for use with HP Product only」といった表記がある。ただ、オンライン通販サイトなどを見ると、こうした機器向けのUSB PD電源なども販売されている。このあたりに関しては、PCメーカーよりはサードパーティー製品の充実に期待したいところだ。

USB PDデバイスと内部構成

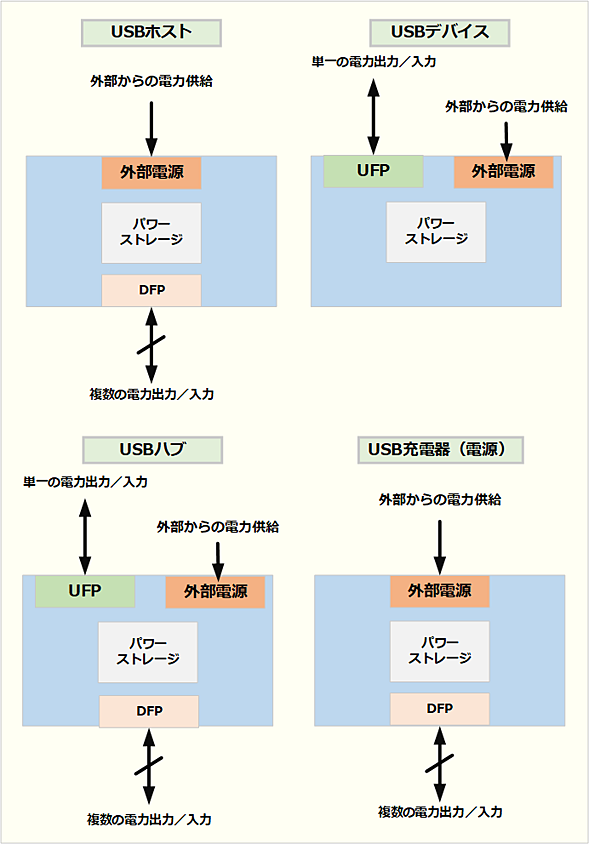

USB PDでは、以下の「ホスト」「デバイス」「ハブ」「チャージャー」の4つのデバイスを想定している。

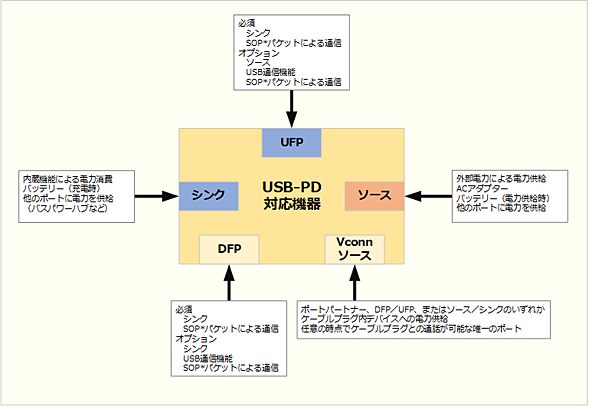

これらのデバイスには、「UFP」「DFP」「ソース(電源)」「シンク(電源負荷)」「Vconnソース」のコンポーネントが1つ以上含まれる。

UFP(Upstream Facing Port。いわゆるUSBアップストリームポート。デバイス側ポート)は、初期状態ではシンクとして動作する。オプションとしてソースとなることもできるが、こうしたデバイスを「Dual-Role Power Device」(DRPデバイス)という。

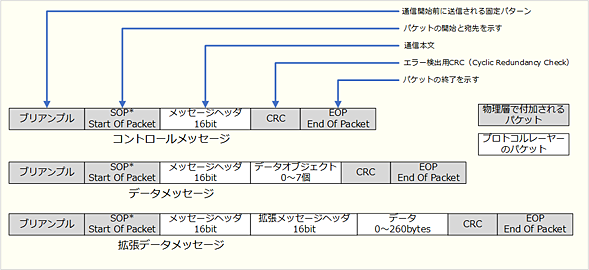

USB PDでは、USBのデータ通信は必須とされていない。このため、USB PDという仕様の中では、データ通信はオプションである。例えばチャージャーのUSBポートはUSB Type-Cコネクターであってもデータ通信を行う必要はない。もちろんできても構わない。SOP(Start Of Packet)パケットにより相手ポート(DFP)と通信を行う(後述)。オプションとしてケーブル内の電子機器(E-Markedケーブル)とのSOP*通信を行える

DFP(Down Stream Facing Port。いわゆるUSBダウンストリームポート。ホスト側ポート)は、初期状態でソース(電源)として動作する。DRPデバイスならばシンクとして動作することもできる。やはりUSBデータ通信についてはUSB PDではオプションである。SOP通信は必須で、オプションとしてSOP*通信が可能。

ソースは、何らかの外部電源からの電力供給を受け、他のUSB PDデバイスに電力を供給するものだ。バッテリーなどからの出力電力でも構わない。バスパワーハブのDFPのように他のソースを持つポートから派生させることもできる。

シンクは、USB機器内蔵の回路などのために電力を消費するものだ。あるいはバッテリーのように充電で電力を消費するものも含まれる。バスパワーハブのUFPのように他のデバイスのために電力を受け取るものも含まれる。

Vconnは、USB Type-Cの信号線の一つである。USB Type-Cケーブルが内蔵する電子回路(E-Markedケーブルの内蔵回路。eMarker)などに電力を提供する信号線だ。Vconnソースとは、Vconnに対して電力を提供するもの、あるいはその機能である。Vconnに電力が供給されることで、E-Markedケーブルなどの内蔵電子回路が動作可能になる。eMarkerはVBUSなどから電力を受けとることはできず、Vconnからの電力で動作する。

USB PDデバイス間の通信

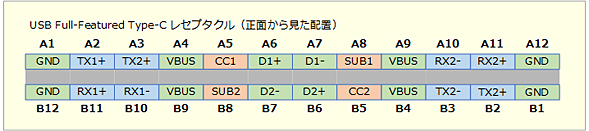

USB PDでは、接続されたポート間でCCラインを経由した通信を行う(USB Type-Cのコネクターを下図に、信号を下表に示す)。これをパケット形式などから「SOP(Start Of Packet)通信」あるいは「SOP Signaling(シグナリング)」という。

| 分類 | 表記 | 意味 | |

|---|---|---|---|

| USB 3.1 | TX1+/TX1- | USB SuperSpeed/SuperSpeed+データ信号(Gen1×1、Gen2×1) | |

| RX1+/RX1- | |||

| TX2+/TX2- | コネクター反転時の接続先。コンフィギュレーション後にUSB 3.2 Gen1x2、Gen2x2接続で利用 | ||

| RX2+/RX2- | |||

| USB 2.0 | D+/D- | プラグ側データ信号(1対のみ) | |

| D1+/D1-、D2+/D2- | レセプタクル側データ信号(2対)。プラグの向きに応じて、プラグ側のD+/-が、D1、D2+/-のどちらかに接続 | ||

| 構成/設定 | CC1/CC2 | レセプタクル側コンフィギュレーション信号。プラグの向きに応じて、プラグ側CCがレセプタクル側CC1またはCC2のどちらかに接続する | |

| CC | コンフィギュレーション信号(プラグ側) | ||

| 電源 | VBUS | バス電源ライン | |

| Vconn | プラグ電源ライン(プラグ内回路用)。プラグの向きに応じてレセプタクル側のCC1/CC2のどちらかに接続する | ||

| GND | グランド(0V、アース側) | ||

| 補助信号 | SUB1/SUB2 | 補助信号。サイドバンド。Alternate Modeなどでの利用を想定 | |

| USB PDの信号 | |||

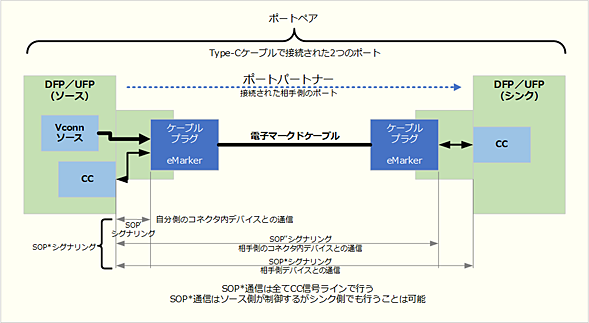

なお、同じくCC信号線ラインは、USB Type-CのeMarkedケーブルに内蔵されているeMarkerとの通信にも利用されており、このときには、「SOP'形式(SOPプライム。手前のコネクター内にあるeMarker宛の通信)」「SOP''(SOPダブルプライム。反対側のコネクター側にあるeMarkerとの通信)」が可能になる。ただし、「SOP'」「SOP''」通信に関しては、オプションである。また、「SOP」「SOP'」「SOP''」を合わせてSOP*通信と呼ぶ。

SOP通信は、メッセージの先頭に「SOP(Start Of Packet)」と呼ばれるデータが置かれ、これが宛先(相手ポートなのか、どちらのeMarkerなのか)を指定する。動作中の通信には、構造が簡単なコントロールメッセージが使われるが、ネゴシェーション時などには、複数データを含むデータメッセージが利用される。

USB Type-Cケーブルで接続された2つのUSB PDポートを「ポートペア」といい、このうち一方のポートから見た相手側ポートを「ポートパートナー」という。SOP通信とはポートペア間の通信であり、ポートパートナーとの通信であるといえる。CCラインは、USB Type-Cの定義により、抵抗が組み込まれており、その値により、相手の初期状態を得ることができる。SOP通信によるネゴシェーションはその後に行われる。

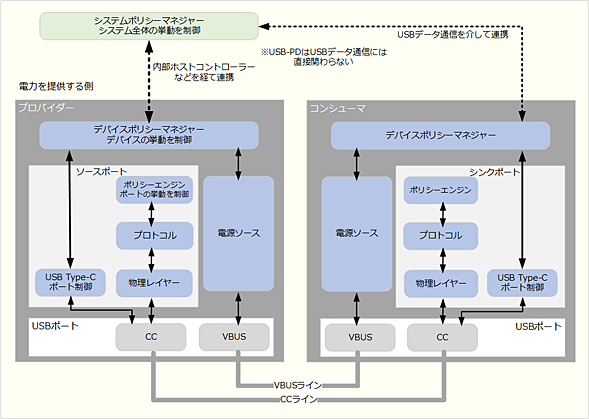

実装は別にして、各デバイスはUSB PDにおける挙動を定義した「ポリシー( Policy)」を持つ。デバイスのポリシーは、「ローカルポリシー」と呼ばれ「デバイスポリシーマネジャー」によって実施される。また、デバイスのポート(1つだけとは限らない)にはポリシーエンジンがあり、各ポートはこのポリシーエンジンが管理する。

なお、USBホストは「システムポリシー」を持つことができ、これを使って、接続された全てのUSB PDデバイスのローカルポリシーを制御できる。ただし、その制御は、USBデータ通信を介して各デバイスに送られ、デバイス内のコントローラーなどがローカルポリシーに反映する。システムポリシー自体は、オプションであり、必須の存在ではない。

ポリシーエンジンやローカルポリシーマネジャーは、USB PDで接続した場合にお互いのポリシーを確認し、双方に受け入れ可能な状態を交渉する。これにより、動作が決定される。

ポートの初期状態と役割の変更

ソースにもシンクにもなることができるデバイスを「Dual-Role Power Device」と呼び、この役割を切り替える機能を「Dual-Role Power(DRP)」という。USB PDでは、初期状態でDFPとUFPで、電源に関する役割が決まっている。Dual-Role Powerは、接続した後の通信で、役割を変更できる。この切り替えを「Power Role Swap」という。このPower Role Swapは、相手が対応しているなら、ソースとシンクのどちら側からでもリクエストが行える。

全てのUSB PD対応ポートには、必ず初期状態がある。というのもUSB Type-Cコネクターは、ハードウェアとしてソースかシンクなのかがあらかじめ決まっているからだ。PC本体側などホストになる機器ならば、デフォルト状態はソースであり、そのUSBポートはDFP(ホスト側ポート)となる。USBデバイスならば、デフォルト状態はシンクであり、ポートはUFPとなる。

実際には、ホストなのかデバイスなのかよりもソースなのかシンクなのかの方が主導的である。DRP(Dual-Role Power)、DRDは、こうしたハードウェアの初期状態に対して役割を変更することが可能だ。なお、USB Type-Cは、構造的にプラグとレセプタクルがそれぞれ1種しかないため、コネクターの形状でソース/シンク(あるいはホスト/デバイス)が決まるわけではない。同種の役割を持ち役割変更ができないポート同士を接続してしまうことも不可能ではないが、接続直後のハードウェア的な判定により、出力電力同士が接続してしまうようなことはない。役割の変更は、USB PDの通信を介して、双方が合意した上で行われるが、ソース/シンクのどちら側から要求を行ってもよい。

| ポート | 初期電力状態 | 初期データ役割 | Vconnソース | CC1/CC2 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| DFP | ソース | ホスト | 可 | Rp(10〜56kΩ)*1 | ホストの初期状態 |

| UFP | シンク | デバイス | 不可 | Rd(5.1kΩ) | デバイスの初期状態 |

*1:最大電流供給量を抵抗値で示す

Rev:3.0では、「Fast Role Swap」と呼ばれる機能がUSBハブ向けに追加されている。これは、USB PD対応USBハブからACアダプターが外された場合にソース/シンクの切り替えを高速に行い、ハブに接続されているデバイスへのVBUS電源喪失を防ぎ、デバイスとしての動作を継続させるためのものだ。

このとき、USB PDの通信ではなく、ハードウェアでCCラインをグランドと接続することでホスト側に通知が行われる。なお、この機能は、Rev:3.0固有のものなので、USBハブとホストがUSB PD Rev:3.0に準拠している場合に動作する。

USB PDやUSB Type-Cはいまのところ、まだ中位以上の製品に搭載されており、例えば、PCでも安価なものは、専用の電源コネクターを使うものが少なくない。スマートフォンでも、安価な製品はいまだにマイクロUSBコネクターを採用している。しかし、すでにUSB Type-CとUSB PDを採用した製品を選択することで、持ち歩くACアダプターを1つにまとめることも不可能ではなくなった。コンパクトで持ち歩きに向いたサードパーティーのUSB PD電源なども販売されている。これまで、機器ごとにACアダプターやチャージャーが違っていたが、これらが統一され、ACアダプター1つを持ち歩けば済むようになる日も近い。

取りあえず今回でUSBに関する説明を終わる。USBは、当初は単純なデバイス接続のインタフェースだったが、現在では、多くのコンピュータプラットフォームで外付けデバイスの接続やモバイル機器の充電に使われている。

USB Type-Cは、こうしたUSBの「再スタート」に当たり、USB PDを利用することで、USBやUSB以外のデバイスと電源供給に利用することが可能になる。今回の解説は、USBの仕様書を元に行ったが、仕様書の全てを解説したわけではない。仕様書はUSB Impliementers Forum(USB.org)のサイトからダウンロードできるので、必要に応じて参照してほしい。

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.

HP x2 210 G2背面カメラ付き

HP x2 210 G2背面カメラ付き ThinkPad X1 Yoga 2017年モデル

ThinkPad X1 Yoga 2017年モデル HP x2 210 G2背面カメラ付きの45W ACアダプター

HP x2 210 G2背面カメラ付きの45W ACアダプター ThinkPad X1 Yoga 2017年モデルの65W ACアダプター

ThinkPad X1 Yoga 2017年モデルの65W ACアダプター

X1 Yogaに65W電源を接続した場合のUSB電圧計の値

X1 Yogaに65W電源を接続した場合のUSB電圧計の値 X1 Yogaに45W電源を接続した場合のUSB電圧計の値

X1 Yogaに45W電源を接続した場合のUSB電圧計の値 HP x2に65W電源を接続した場合のUSB電圧計の値

HP x2に65W電源を接続した場合のUSB電圧計の値 HP x2に45W電源を接続した場合のUSB電圧計の値

HP x2に45W電源を接続した場合のUSB電圧計の値 HP x2にIBM製のACアダプターを接続した際のメッセージ

HP x2にIBM製のACアダプターを接続した際のメッセージ