不思議の国「日本」を理解するために、インド人が続けてきたこと:日本には「根回し」というプロセスがあるんですね(2/2 ページ)

日本にとってインドが神秘の国であるのと同様に、インドにとっても日本はミステリアスカントリーだった。

「ほうれん草」という概念は何であるか

JLANSでは、日本文化認識プログラムも定期的に実施している。冒頭に記したように、異なる文化の人たちとビジネスを行う際には、異文化認識がとても重要であると認識しているからだ。

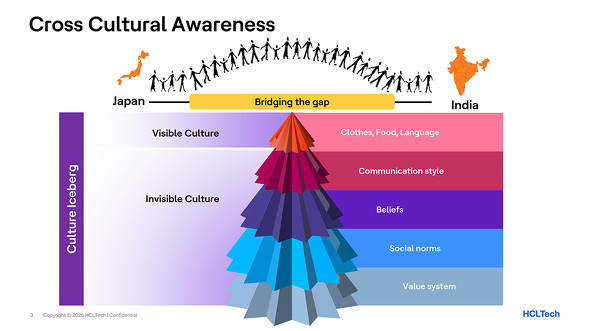

社会学者はよく、「文化も氷山のように見える文化と見えない文化がある」と文化を氷山に例える。見える文化は、食べ物、建築、言語、振る舞いなど、見えない文化は、コミュニケーションの仕方や社会的価値や規範などだ。

ビジネスの観点から例を挙げると、見える文化は、品質、契約条件、納品物など、見えない文化は、学歴、宗教、時間感覚、労働感覚などだ。氷山と同様に文化も、見える文化よりも見えない文化の方がはるかに大きな割合を示しているため、他の文化的価値や規範、振る舞いを持つ顧客と仕事をするときには、誤解や間違いが発生しがちだ。

「例を挙げますと、インド人は『はい』と言うときに、首を横に振ります。日本人は縦ですね。日本の皆さんは『Yes』なのか『No』なのか分かりにくいでしょう。また、インドでは、男同士で手を握り合ったりつないだりするのはごく普通のことです。他の国の人たちにとって、これは違和感のある振る舞いかもしれません。

自分たちの文化で一般的なこと、大切なことは、当然他の文化でも一般的で大切であると考えてしまいがちです。このような文化の違いから生じる認識のギャップをできるだけ克服するために、JLANSのメンバーは、エンジニアたちをさまざまな面でサポートします」

日本文化認識プログラムでは最初に、日本の社会制度のさまざまな概念を学ぶ。調和を保つことや、目配りをすることなど、日本の職場のさまざまな側面に結び付いている日本人の生き方や振る舞い、考え方などを学ぶ。

「インドの職場では個人主義が重視されますが、日本の職場ではチームワークが必要です」

次に、名刺交換の仕方などの「型」や「ほうれん草」(報連相)という概念は何であるかなどのビジネスエチケット、服装や態度などのマナーを学ぶ。

さらに、仕事で発生するさまざまなビジネスシナリオも学習する。

「具体的なシーンの例としては、日本では良いニュースよりも悪いニュースを先に連絡するとか、問題について説明するときに、インド人は詳細を説明してから結論を述べますが、日本では結論を先に話してから詳細を話すとか。米国人にははっきりと『ノー』と言っても構わないが、日本人には断り方を考えなければいけないとか」

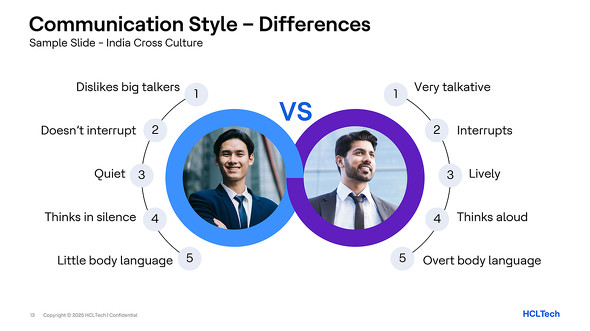

異文化間のプロジェクトを成功させるための鍵ともなるコミュニケーションについても、みっちりトレーニングする。

用語や認識を統一する、あるいは違いを認識してすり合わせれば、曖昧さを回避できる。日本向けプロジェクトでは「ASAP」(As Soon As Possible:できるだけ早く)などの略語を避けるのもその一例だ。

「私たちにとって『金曜日の終わり』が締め切りの仕事は、『日曜日の終わり』までにやっておけばいいという認識です。なぜなら、顧客がメールを確認するのは月曜日の朝だろうと思っているからです。ですが、日本は違います。日本の顧客とやりとりをするときは、日本時間の終了時間なのか、インド時間なのか、確認する必要があります」

インド人が延々と話し続ける理由

JLANSでは、インドのメンバーに日本文化認知プログラムを実施するのと同じように、日本の顧客に対しても、定期的にインド文化認識プログラムを実施している。内容は、インドの一般的な情報やインドのビジネス文化についてだ。日本とのプロジェクトを成功させ、良好な関係を構築するためには、双方の努力が大事だと考えているからだ。

図は、インド人と日本人の特徴をまとめたものだ。インド人は、温かく、感情を大切にし、衝動的で多弁。遠回しな表現を好み、活発に議論するという。

「ビジネスの場で議論が静かになると、インド人は少し落ち着かなく感じます。その不安を隠したり拭ったりするために、延々と話し続けてしまうことがあります。日本人は聞き上手、インド人は話し上手といえるでしょう」

日本人にとって、インドはエキゾチックでエキセントリック、それ故に少し距離を感じてしまう「神秘の国」だ。今回、JLANSのお話を聞いて感じたのは、インド人にとっても、日本は「不思議の国」だということだ。

そして、神秘の国の人々は、不思議の国にビジネスをローカライズするに当たって、お互いの違いを理解し、歩み寄ろうとしている。日本特有の厳格な品質管理基準や、時間を守る習慣などから学ぶことが多く、それがJLANSメンバーや日本向けプロジェクトのエンジニアのモチベーションになっているとまでいう。インドからのここまでのラブコールに、日本も応えるべきではないだろうか。

なお、世界60カ国に拠点を持つHCLTechにおいて、特定の国向けのユニットはJLANSだけだという。それだけ、日本は「不思議の国」なのだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「学ぶ意志さえあれば年齢は関係ない」を実践する15歳の若きエンジニアがディープラーニング、そしてWatsonにたどり着くまで

「学ぶ意志さえあれば年齢は関係ない」を実践する15歳の若きエンジニアがディープラーニング、そしてWatsonにたどり着くまで

15歳の若さで8つの肩書を持つTanmay Bakshi(タンメイ・バクシ)氏。単なる夢物語ではなく、今必要とされているものを作り続ける同氏を突き動かすものとは何だろうか。 「他の人が言ったからではなく、自分がやりたいことを」――若くしてAI開発の有識者となった15歳のエンジニアを支える好奇心と情熱

「他の人が言ったからではなく、自分がやりたいことを」――若くしてAI開発の有識者となった15歳のエンジニアを支える好奇心と情熱

IBMやAppleなど著名な企業も関心を持つTanmay Bakshi(タンメイ・バクシ)氏。「テクノロジーからしか学べない」と同氏が考えるエンジニアとして重要なこととは。 インドのエンジニアは、チャレンジがない仕事を我慢できない

インドのエンジニアは、チャレンジがない仕事を我慢できない

CACHATTO INDIAの社長を務めるKumar Karvepaku(クマール・カルベパク)氏。読書とクリケットが好きなインドの少年は「いつか故郷に自分の会社を」という夢をかなえるため貪欲に勉強し、アジア、米国、日本を飛び回った。そんなカルベパク氏に訪れた出会いとは。 小学校からバイリンガル ヒンディー語とマラーティー語の

小学校からバイリンガル ヒンディー語とマラーティー語の

グローバルに活躍するエンジニアを紹介する本連載。今回はソフトウェアエンジニアとしてグローバルで活躍するShoaib Shaikh(ショエブ・シェーク)さんにお話を伺う。けがをするのは日常茶飯事、外遊びが大好きだったショエブさんが勉強の“楽しさ”に目覚めたきっかけとは。 兄が私を技術の世界に連れて行ってくれた

兄が私を技術の世界に連れて行ってくれた

グローバルに活躍するエンジニアを紹介する本連載。今回はインタースペースでエンジニアとして働く、Pachpind Mayur Annasaheb(パッチピンド・マユール・アンサヘブ)さんにお話を伺う。インド生まれのマユールさんが日本の会社に入ってびっくりしたことは「ランチを1人で食べている人がいること」だった。