リモートデスクトップサービス(RDS)の強化点――RemoteFX vGPU:vNextに備えよ! 次期Windows Serverのココに注目(9)(2/2 ページ)

前回まで、Windows Server Technical Previewの「Hyper-V」の新機能を説明してきました。間もなく新しいプレビューが公開される予定なので、Hyper-Vはひとまず終わりにして、今回からは「リモートデスクトップサービス」の新機能を見ていきます。

最大1GBの専用ビデオメモリ、合計2GBのビデオメモリが割り当て可能に

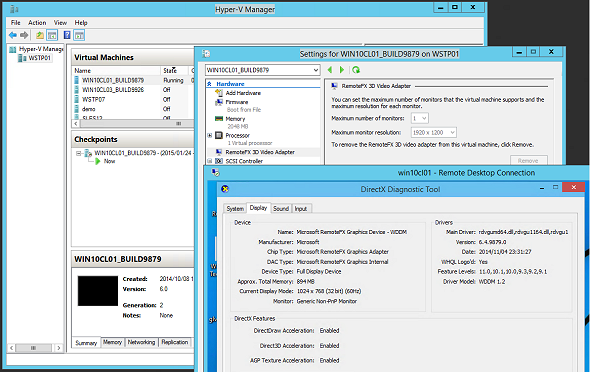

前出の画面5(現行バージョンのRemoteFX仮想GPU)と画面7(Technical PreviewのRemoteFX仮想GPU)は、いずれもモニターの最大数「1」、モニターの最大解像度「1280x1024」の構成でRemoteFX 3Dビデオアダプターを割り当てたものです。同じ構成で、現行バージョンのRemoteFX仮想GPUで利用可能なビデオメモリは合計383MB、Technical PreviewのRemoteFX仮想GPUで利用可能なビデオメモリは895MBとなっています。

現行バージョンのRemoteFX仮想GPUでは、RemoteFX 3Dビデオアダプターで構成したモニターの最大数や最大解像度に応じて、128MBまたは256MBの専用ビデオメモリが提供され、仮想マシンに割り当てられたメモリ(システムメモリ)の容量に応じて64MBから1GBの間のメモリ領域が共有ビデオメモリとして使用されます。

つまり、仮想マシンで利用可能なビデオメモリの合計は最小192MB(専用128MB、共有64MB)から最大1280MB(専用256MB+共有1024MB)までとなります。Windows Server 2012以前のRemoteFX仮想GPUの場合はサイズが固定であり、それに比べると、仮想マシンのメモリ割り当てを調整することで、より多くのビデオメモリを利用できます。

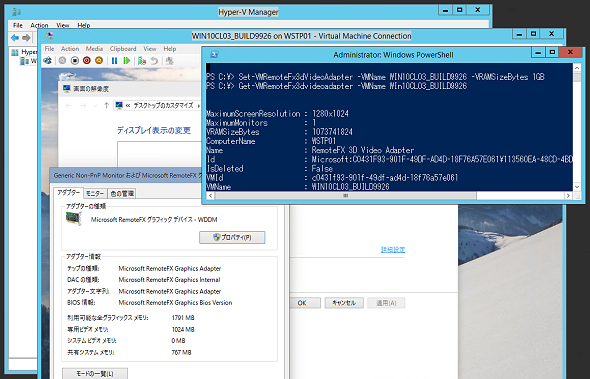

新しいRemoteFX仮想GPUでは、専用ビデオメモリを最小64MBから最大1GBの範囲で調整できるようになります。既定は128MBの専用ビデオメモリが割り当てられますが、仮想マシンをオフラインにした状態で「Get-VMRemoteFx3dVideoAdapter」コマンドレットを使用して割り当てサイズを変更できます。これにより利用可能なビデオメモリは、仮想マシンのシステムメモリを使用する共有ビデオメモリとの合計で、最小128MB(専用64MB、共有64MB)から最大2GB(専用1GB、共有1GB)までに拡張されます(画面10)。

さらに、RemoteFX仮想GPUでWindows Server vNextゲストと4K解像度をサポート(予定)

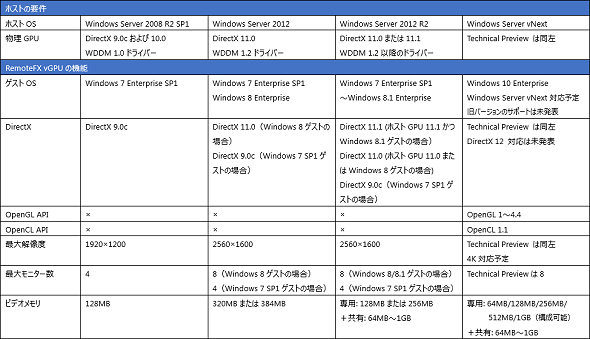

次期バージョンのWindows ServerのRDS機能について公開されているブログやビデオを見ると、他の新機能についても言及されています。Windows Serverゲストのサポートと、モニターの最大解像度の4K(例:3840×2160)のサポートです。表1に、RemoteFX仮想GPUのバージョン別の機能を、筆者が分かる範囲でまとめてみました。

- Remote Desktop Services Blog > What's New in Remote Desktop Services for the next version of Windows Server?[英語](Microsoft MSDN Blogs)

- Remote Desktop Services Blog > RemoteFX vGPU Updates in Windows Server Next[英語](Microsoft MSDN Blogs)

- Channel 9 > TechEd Europe 2014 > Investments in Remote Desktop Services[英語]

RemoteFX仮想GPUに対応したデバイスドライバーは、Hyper-Vの「統合サービス」が提供するものではなく、RemoteFX仮想GPUがサポートするゲストOSにビルトインされているものです。これまでは、Windows 7 SP1以降のEnterpriseエディションだけがRemoteFX仮想GPUに対応したビデオドライバーをビルトインしていました。

これに、次期バージョンのWindows Serverが追加される予定です。ただし、RemoteFX仮想GPUがサポートされるのはシングルユーザーで使用するWindows Server環境であり、マルチユーザーのRDセッションホストはサポートされないということです。

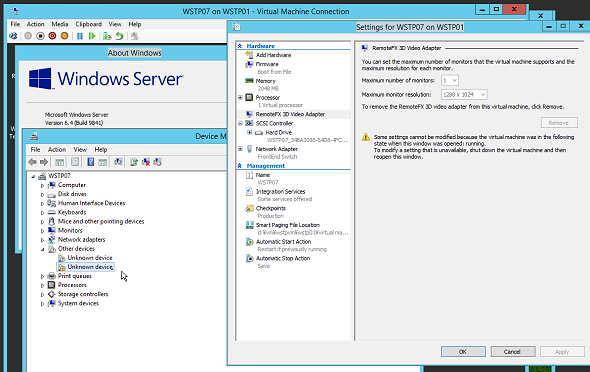

ちなみに、現在のWindows Server Technical Previewの仮想マシンにRemoteFX仮想GPUを追加してみましたが、デバイスドライバーが存在しないため、デバイスを認識することができませんでした(画面11)。

画面11 現在のTechnical Previewでは利用できないが、次期バージョンのWindows ServerではRemoteFX仮想GPUが利用可能になる予定。ただし、RDセッションホストでの利用はサポートされないとのこと

RemoteFX仮想GPUはこれまで、第2世代仮想マシンをサポートしておらず、RemoteFX 3Dビデオアダプターを第2世代仮想マシンに追加する機能はありませんでした。Windows Server Technical Previewでは、第2世代仮想マシンに対してもRemoteFX 3Dビデオアダプターを追加できるようになっています(画面12)。ただし、これは確定した新機能ではなく、実験的な実装のようです。現時点では、第2世代仮想マシンでのRemoteFX仮想GPUは、正式にサポートされないそうです。

RemoteFX仮想GPUをどう使う?

RemoteFX仮想GPUはVDI環境にリッチなグラフィックス機能を提供しますが、わざわざRemoteFX仮想GPUを利用しないからといって、メディア再生などのグラフィックス機能が大きく劣るということはありません。RemoteFXのその他のエクスペリエンス機能(RemoteFXメディアリモーティング、RemoteFXアダプティブグラフィックス、RemoteFX for WANなど)が快適な表示を手助けしてくれるはずです。

RemoteFX仮想GPUは、3D CADなど、GPUに依存するアプリケーションをVDI環境で利用可能にします。DirectXに加えて、OpenGLおよびOpenCL APIがサポートされること、より多くのビデオメモリが利用可能になること、そしてWindows Serverゲストがサポートされることで、適用業務は大きく広がるでしょう。

RemoteFX仮想GPUというと、ゲームや動画再生など個人的な趣味で使えないかと考える人がいそうです。しかし、RemoteFX仮想GPUは“企業向けの機能”として提供されるものです(ゲームの開発環境としては適しているかもしれません)。ライセンスの面でも、個人で利用できる機能では決してありません。その辺の話は、以下の記事を参考にしてください。

- RDPとRemoteFXのお話[その1](@IT:その知識、ホントに正しい? Windowsにまつわる都市伝説)

- RDPとRemoteFXのお話[その2](@IT:その知識、ホントに正しい? Windowsにまつわる都市伝説)

- RDPとRemoteFXのお話[その3](@IT:その知識、ホントに正しい? Windowsにまつわる都市伝説)

- 「パスワードのない世界」を実現する「Windows Hello for Business」のオンプレ展開をリアルレポート(その6)

- 「パスワードのない世界」を実現する「Windows Hello for Business」のオンプレ展開をリアルレポート(その5)

- 「パスワードのない世界」を実現する「Windows Hello for Business」のオンプレ展開をリアルレポート(その4)

- 「パスワードのない世界」を実現する「Windows Hello for Business」のオンプレ展開をリアルレポート(その3)

- 「パスワードのない世界」を実現する「Windows Hello for Business」のオンプレ展開をリアルレポート(その2)

- 「パスワードのない世界」を実現する「Windows Hello for Business」のオンプレ展開をリアルレポート(その1)

- ついに完成、Windows Server 2016 評価版をインストールしてみた

- Windows Server 2016の「サーバー管理ツール」に追加された4つの新機能

- 小規模ビジネス専用エディション、Windows Server 2016 Essentialsの機能と役割

- 管理者権限をコントロールする2つのアプローチ――必要最低限の管理(JEA)と特権アクセス管理(PAM)

- Hyper-Vホストクラスタの新機能(2)──仮想マシンの開始順序

- 速報! Windows Server 2016の正式リリースは2016年9月末に

- Hyper-Vホストクラスタの新機能──仮想マシンのノードフェアネス

- Dockerとの相互運用性が向上したWindowsコンテナ[後編]

- Dockerとの相互運用性が向上したWindowsコンテナ[前編]

- いつでも、どこからでも使える、Windows Server 2016向けリモート管理ツール「サーバー管理ツール」

- Windows Server 2016 TP5の「サーバーの役割と機能」、TP4からの変更点まとめ

- Windows Server 2016 Technical Preview 5の評価方法と注意点

- Hyper-V上のLinux仮想マシンで新たにサポートされる機能

- 実録:Windows ServerコンテナでSQL Serverを動かしてみた

- Windows Server 2016で大きく変わるライセンスモデル

- Windows 10の「ワークプレース参加」はどうなる?[後編]

- Windows 10の「ワークプレース参加」はどうなる?[前編]

- 意外と賢くなったWindows Server 2016のWindows Defender

- パブリッククラウドでDaaSを可能にするWindows Server 2016の新機能

- 実運用への道に近づいた、新しい「Nano Server」[後編]

- 実運用への道に近づいた、新しい「Nano Server」[前編]

- 明らかになった「Hyper-Vコンテナー」の正体(2)――コンテナーホストのセットアップ方法

- 明らかになった「Hyper-Vコンテナー」の正体(1)――その仕組みと管理方法

- ついに日本語版が登場、Windows Server 2016テクニカルプレビューこれまでのまとめ

- 仮想マシンのための「仮想TPM」――仮想化ベースのセキュリティ(その2)

- 物理マシンとユーザーのための「デバイスガード」と「資格情報ガード」――仮想化ベースのセキュリティ(その1)

- “Hyper-Vの中のHyper-V”で仮想マシンを動かす

- ADドメインはもう不要? ワークグループでクラスター作成が可能に――フェイルオーバークラスターの新機能(その3)

- 可用性をさらに高めるクォーラム監視オプション「クラウド監視」――フェイルオーバークラスターの新機能(その2)

- 短時間のノード障害に耐える仮想マシン――フェイルオーバークラスターの新機能(その1)

- WindowsコンテナーをDockerから操作するには?――あなたの知らないコンテナーの世界(その4)

- IISコンテナーの作成で理解するコンテナーのネットワーク機能――あなたの知らないコンテナーの世界(その3)

- 所要時間は1分未満! 今すぐできるWindows Serverコンテナーの作り方――あなたの知らないコンテナーの世界(その2)

- Windows ServerのDockerサポートとは?――あなたの知らないコンテナーの世界(その1)

- 注目のDockerサポートは? Nano Serverは?――Windows Server 2016 Technical Preview 3登場! 新機能ピックアップ

- 「Webアプリケーションプロキシ」はマルチデバイス環境におけるリモートアクセスの“要”

- クラウド時代のセキュリティ担保にはActive Directoryフェデレーションサービスが必須となる?

- 4ステップで理解する「ストレージレプリカ」のセットアップと構成方法

- 低コストでデータの災害復旧対策を実現する新たなSDS「ストレージレプリカ」とは

- 記憶域スペースの新機能「記憶域スペースダイレクト」を理解する(後編)

- 記憶域スペースの新機能「記憶域スペースダイレクト」を理解する(前編)

- Hyper-Vホストから仮想マシンゲストの操作を可能にするPowerShell Directとは

- Windows Server 2016世代のクラウド基盤の守護者、Host Guardian Serviceとは

- 注目のNano Server、その謎に迫る――コンテナー技術との関係はいかに?

筆者紹介

山市 良(やまいち りょう)

岩手県花巻市在住。Microsoft MVP:Hyper-V(Oct 2008 - Sep 2015)。SIer、IT出版社、中堅企業のシステム管理者を経て、フリーのテクニカルライターに。マイクロソフト製品、テクノロジを中心に、IT雑誌、Webサイトへの記事の寄稿、ドキュメント作成、事例取材などを手がける。個人ブログは『山市良のえぬなんとかわーるど』。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

祝、Windows 7のWindows 10無償アップグレード! でも、古いPCで動くの?

祝、Windows 7のWindows 10無償アップグレード! でも、古いPCで動くの?

Windows 7/8.1は「Windows 10」の提供開始後1年間は無償でアップグレードできることが発表されました。わが家には10年前の古いWindows 7 PCがあります。無償ならWindows 10にしたいところですが、果たして古いPCで動くのか。ちょっと心配になってきました。 最新ビルドを詳細レビュー! Windows 10 Technical Preview Build 9926がやってきた

最新ビルドを詳細レビュー! Windows 10 Technical Preview Build 9926がやってきた

マイクロソフトは2015年1月24日(日本時間)、PC向けWindows 10のTechnical Previewの最新ビルド「9926」を公開しました。早速試用してみましたので、筆者が気になった機能をレビューします。 続報、Windows 10 Technical Preview。新しいビルドの私的衝撃

続報、Windows 10 Technical Preview。新しいビルドの私的衝撃

2014年10月末に新しいビルドが利用可能になったので続報をお送りします。タイトルの“衝撃”ですが、一つはダウンロードされるファイルサイズにちょっとびっくり、もう一つは画面解像度です。 Windows 10と次期Windows ServerのTechnical Preview、現わる

Windows 10と次期Windows ServerのTechnical Preview、現わる

マイクロソフトは10月1日、開発コード名“Windows Threshold”、製品名は“Windows 9”や“Windows TH”になるのではとウワサされていた次期Windowsのプレビュー版「Windows 10 Technical Preview」を公開しました。正式リリースは2015年後半だそうで。