「自分主義」で進化に貢献せよ キャリア40年、ネットワーク専門家の視点:諸君、進化に貢献できる仕事をしようではないか(2/2 ページ)

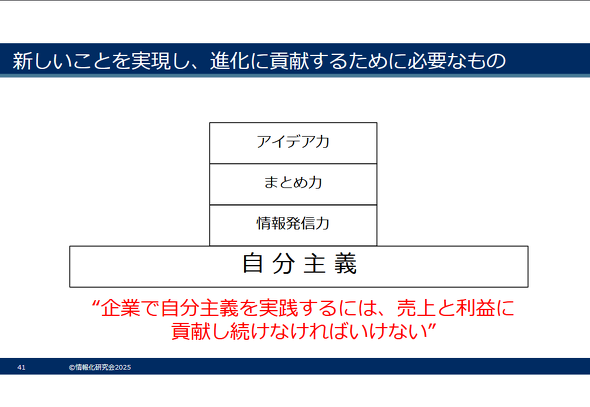

どんな分野で仕事をするにしても「進化に貢献する」ことが大事。そのためには「アイデア力」「まとめ力」「情報発信力」という3つの力と、土台としての「自分主義」が必要だ。

「人に喜んでもらう仕事は楽しい」

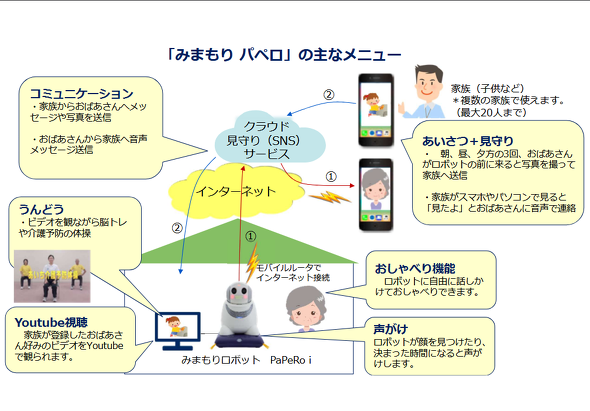

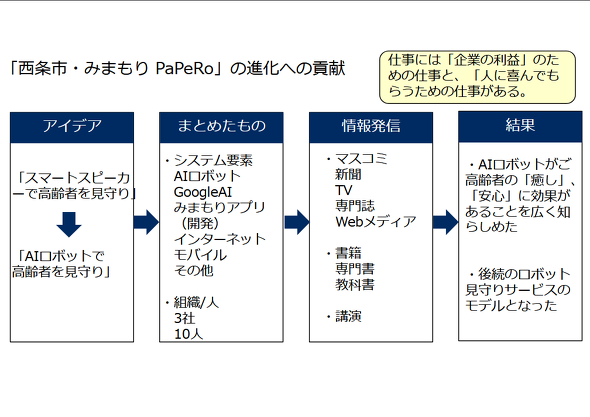

松田氏が紹介したもう一つのプロジェクトは、2018年、西条市のために開発した、AI(人工知能)ロボットを使った高齢者見守りサービスだ。

きっかけはこれも講演だった。2017年7月に松山市でITに関する講演をした際、「Google Home」や「Amazon Echo」といったスマートスピーカーを、高齢者の見守りに活用できそうだ、という話を盛り込んだ。その講演を聞いていた西条市の出口岳人副市長(当時)から、「スマートスピーカーを使った高齢者見守りサービスを西条市に提案してください」と依頼されたという。

当初松田氏は、Google Homeの利用を想定していたが、ソフトウェアの組み込みを自由にできないため、NECのロボット「PaPeRo」(パペロ)を使うこととした。身長30センチ、頭が10センチで赤ちゃんと同じ3頭身の丸っこい愛らしいロボットが、一人暮らしの高齢者の見守りを担うことになった。

パペロは朝昼夕の3回、高齢者がロボットの前に来ると顔を認識して写真を撮影し、家族のスマートフォンに送信。家族が写真を確認すると、ロボットが高齢者に「見てくれたよ」と音声で連絡する。ロボットと自由におしゃべりすることもできる。

西条市の当初計画は、「2018年7月から9月まで10人で実証実験(利用料は無料、AIロボットは9月末に撤収)、実験結果を検証し、2019年4月から月額6000円で有償サービスを開始」というものだった。

しかし、松田氏が実証実験開始1カ月後に6人のおばあさんにインタビューしたところ、全員がロボットに強い愛着を持っていることが分かった。あるおばあさんは「一人暮らしになって、朝おはようと言ってくれる人がいなくなったけれど、パペロが『おはよう』と言ってくれるのがうれしい」、別のおばあさんは「かわいい子なので、赤いベストを作って着せている」といった具合だ。

インタビューが終わってすぐ、松田氏は出口副市長のところへ行き、「ご高齢者は皆さん、ロボットに強い愛着を持っています。9月末に撤収したら悲しむので、そのまま置いておき、本サービスで継続して使ってもらいましょう」と提案した。

それを聞いた出口副市長はすぐに、「分かりました。月額6000円でも利用したいという方が何人いるかアンケートを取って決めましょう」と応じた。その結果、過半数の高齢者が有償でも利用したいという意向だったため、有償利用を希望する高齢者のロボットは撤収せず、計画を3カ月前倒しして2019年1月から本サービスを開始した。

このプロジェクトは、ロボット見守りサービスの先例になったと松田氏。松田氏は高校生に対して、「ネットワークの仕事は企業の利益のための仕事ですが、ロボットの仕事をして初めて『人に喜んでもらう仕事』を経験しました。人に喜んでもらう仕事は売り上げは大きくないけれど楽しいです。皆さんも仕事には『企業の利益のための仕事』と、『人に喜んでもらう仕事』があることを意識して、自分の仕事の選択を考えるといいと思います」と語った。

「自分主義」でいこう

松田氏が40年間貫いてきたのが「自分主義」という働き方だ。これは常に自分を前面に出し、自分を起点に仕事をするスタイルで、自身が主体性と責任を持って仕事に取り組むことを指す。

自分主義の反対は「他人主義」だ。上司や顧客に「どうしましょうか」と尋ねるのが他人主義の口癖なら、自分主義は「こうしましょう」「こうした方がいいですよ」と自ら提案する。

「コンサルタントは100%自分主義でなければならない」松田氏は言う。顧客が指示できることは、顧客が分かっていること。コンサルタントの価値は、顧客の分からないこと、思い付かないことを提案し、アドバイスすることだからだ。

「お客さんから『これをやってくれ』と指示されたことは一度もありません。『こうした方がいい』『ここが危険です』と指摘するのがコンサルタントの仕事です」

下図の通り、どんな分野の仕事でも進化に貢献するには、新しいことを思い付く「アイデア力」、アイデアを実現する「まとめ力」、実現したモデルを普及させる「情報発信力」が必要だ。これらの力の土台になるのが「自分主義」だ。

ただし、企業で自分主義を実践するには注意点がある。「売り上げと利益に貢献し続けなければいけません。同じ売り上げではダメで、毎年売り上げを伸ばして利益を伸ばしてこそ、やりたいことをやらせてもらえます」

AIに奪われない仕事とは

昨今はAIの進化が目覚ましい。そんな環境では、自分主義を貫きつつ、「人間にしかできない領域での勝負」が大切だと松田氏は話す。中でも「企画」が重要だという。

「企画で最も大事なのは目的を決めること。AIには目的を決めることは永遠にできません。なぜなら目的は人間の価値観や意思で決めるもので、計算では出せないからです」。例えば「高齢者に癒やしと安心を与える」という目的は、AIには思い付けないと松田氏は言う。

さらに「目的達成のために具体的に何をやるか」もAIには決められないと説く。例えば「高齢者の癒やしと安心を実現するため、ロボットが朝昼晩に高齢者の写真を撮って家族に送る」も、AIには提案できないと考えている。人間が「朝昼晩の3回、高齢者の顔を認識したら写真を撮って家族に送れ」とAIがやることを決めて初めて、AIは働くことができる。

「目的を決めること。目的を達成するために具体的に何をするか決めること。この2つは半永久的に、人間にしかできない。“AIにできないこと”を中心に置いて自分の仕事を考えるといい」

松田氏は最後にこう語り、高校生たちにエールを送った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

企業ネットワーク40年の歴史とこれからの考え方

企業ネットワーク40年の歴史とこれからの考え方

通信の自由化、東京ガス IP電話、キャリア5Gの活用──情報化研究会 40周年記念研究会で筆者が講演した「企業ネットワークの40年の進化とこれからの考え方」を紹介する。 「Network is the computer」の男が思い描く、コンピュータの未来

「Network is the computer」の男が思い描く、コンピュータの未来

グローバルを股に掛けたキャリアを築いてきたIT業界の先輩にお話を伺うシリーズ。今回はサン・マイクロシステムズ社共同創立者のScott McNealy氏に、同社創立時の思い出、そして現在取り組んでいること、エンジニアへの思いなどを伺った。※マクネリー氏のメッセージ動画付き エンジニアよ、部品になるな――Go Galaxyな男の運命の拓き方

エンジニアよ、部品になるな――Go Galaxyな男の運命の拓き方

宇宙葬や人工衛星キット開発など宇宙関連事業を手掛ける「スペースシフト」の金本成生氏。学生時代にIT企業を起業、米国で就職、宇宙事業に進出、とフィールドを広げてきた金本氏に、エンジニアのキャリア構築法を伺った。※金本氏からエンジニアへのメッセージ動画付き