「企業の主体はヒトからAIエージェントに」PwCが生成AIの技術動向を分析:5〜10年後の3つのトレンド

PwCコンサルティングは、「生成AIの将来技術動向」と題したレポートを発表した。現在のLLMが抱える技術的な課題とその克服に向けた進化の方向性などについて分析している。

PwCコンサルティング(以下、PwC)は2025年6月20日、「生成AIの将来技術動向〜2035年への生成AI技術変化を見据え、今、日本企業がなすべきこと」と題したレポートを発表した。生成AI(人工知能)技術のトレンド変化について分析したもので、同社は「生成AIは単なる技術トレンドを超え、企業の競争力を左右する戦略的技術へと急速に進化している」と述べている。

重要なのは「5年以内に達すると思われる技術」の把握

大規模言語モデル(LLM)の登場によって、生成AIの可能性は飛躍的に拡大したが、将来の技術展望の予測は困難になっている。PwCは、変動性が高い生成AI技術の10年先の将来を見据えた上で「5年以内に達すると思われる技術」を把握することが重要だと述べている。

「自社のビジネスモデルや市場環境に合わせて、実効性のある戦略を策定し、具体的なアクションへとスピーディーに落とし込むことが重要だ」(PwC)

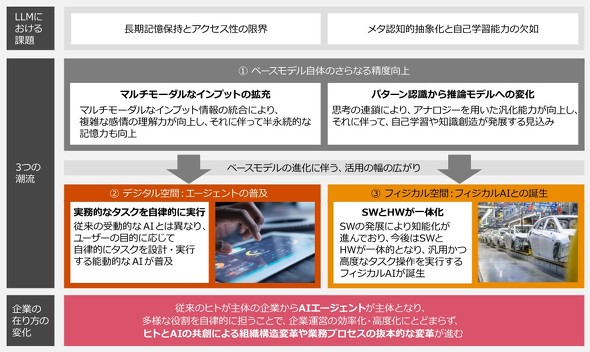

レポートでは、AIの進化に伴う技術的な課題とその克服に向けた進化の方向性を分析している。PwCは、生成AIのトレンドとして、以下の3つを挙げている。

- ベースモデルのさらなる精度向上

- エージェントの普及

- フィジカルAIの誕生

ベースモデルのさらなる精度向上は、生成AIの基盤となる技術の進化を指し、より高精度な情報生成や理解が可能になることを意味する。エージェントの普及は、AIが自律的にタスクを遂行する能力の向上を示し、企業内でのAI活用が進むことを予測している。フィジカルAIの誕生とは、AIがロボティクスやIoT(Internet of Things)などの技術と連携し、物理的な世界での応用が広がることを指している。

PwCはこうした3つのトレンドを踏まえ、「5〜10年後には、AIエージェントが企業の主体となり、多様な役割を自律的に担うことで企業運営の効率化、高度化にとどまらず、抜本的な企業改革が進むだろう」と予測している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

持続可能なITインフラのビジネス価値を引き出すには

持続可能なITインフラのビジネス価値を引き出すには

規制圧力の増大やエネルギー価格の高騰に伴い、企業はサステナビリティ(持続可能性)戦略と技術投資を見直す必要がある。持続可能性は企業のあらゆる側面に関わるため、ITインフラにいつ、どのように投資するかは重要なビジネス判断だ。インフラとオペレーション(I&O)のリーダーは持続可能性への取り組みがもたらすビジネス価値を証明しなければならない。 ノーコードで実現! DifyでカスタマーサポートAIチャットbotを作成する

ノーコードで実現! DifyでカスタマーサポートAIチャットbotを作成する

ノーコード/ローコードでAIアプリ構築を構築できるオープンソースプラットフォーム「Dify」を活用して、AIチャットbot作成のいろはを解説する本連載。初回は、Difyの概要や基本機能、料金体系を整理しながら、カスタマーサポート用チャットbotを作成する手順を分かりやすく解説します。 「AIを活用する企業では人材がさらに必要になる」のはなぜか Linux Foundationがレポートを発表

「AIを活用する企業では人材がさらに必要になる」のはなぜか Linux Foundationがレポートを発表

Linux Foundation Japanは、レポート「2025年 日本の技術系人材の現状レポート:技術者採用の動向、AIによるディスラプション、スキルのギャップ」を発表した。クラウドコンピューティングやAIの分野で日本の技術系人材が著しく不足しているとしている。