システム要件に満たないPCをWindows 11へのアップグレードしたその後と、もう1台のPCをアップグレードした結果は……:山市良のうぃんどうず日記(235)

本連載で少し前に、Windows 11のシステム要件を満たさないノートPCで稼働するWindows 10 Homeを、サポートされない構成であることを承知の上で、Windows 11 Homeにアップグレードし、その後、さらにWindows 11 Proにアップグレードしました。その後の状況をお知らせします。

サポートされないことを承知でWindows 11にアップグレードしたノートPCのその後

本連載の第229回と第230回では、「Windows 10」から「Windows 11」へのアップグレードの機会に、PCをリフレッシュしてみてはどうかという提案と、PCを第三者に譲る、あるいは原因不明の不安定要素を取り除きたい場合を想定し、その操作手順をレポートしました。

記事ではCPUだけがWindows 11のシステム要件を満たさない(少し古いモデルで、対応リストに含まれない)ノートPCを例に説明しましたが、あくまでもWindows 11対応ハードウェアで行うことを前提とした手順として説明しました。

- Windows 11へのアップグレードの機会に、PCをリフレッシュしてみない?[前編](第229回)

- Windows 11へのアップグレードの機会に、PCをリフレッシュしてみない?[後編]要件に満たないPCはどうなる?(第230回)

Windows 11にアップグレード後、もうすぐ3カ月がたちますが(本稿執筆時点で)、日々利用している上で、これまでのところSTOPエラー(Windows 11で黒くなった死のブルースクリーン(Blue Screen of Death:BSoD)に遭遇したこともなければ、Windows Updateによる品質更新プログラムのインストールや各種アプリ(Win32アプリおよびユニバーサルWindowsプラットフォーム《UWP》アプリ)で重大な問題が発生したこともありません。

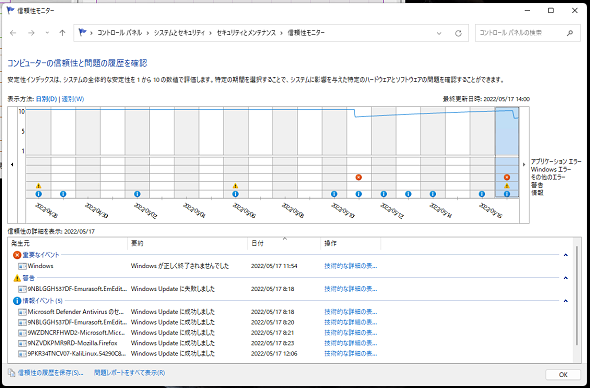

「信頼性モニター」(「Perfmon /rel」コマンドで素早く開けます)で履歴を確認しても、最高評価の「10」に限りなく近い状態で動作しています(画面1)。今後もしばらくは、サポートされない構成のままWindows 11で利用し続けたいと思います。

Windows 11最小要件の4GBメモリじゃ、心もとない

サポートされない構成ながら、Windows 11にアップグレードしたノートPCでは、Windows 11で推奨される基本的なセキュリティ機能を全て有効化して利用しています。

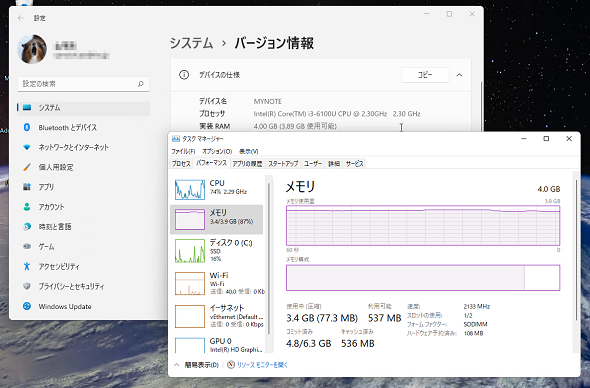

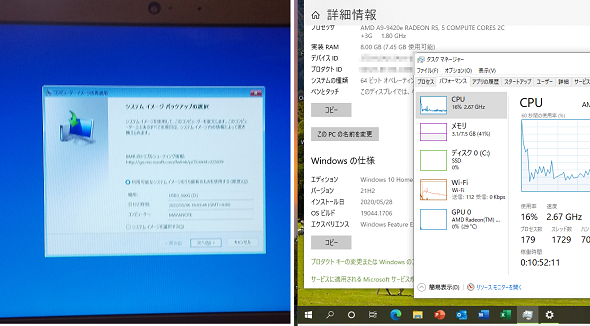

具体的には、「コア分離」(仮想化ベースのセキュリティと呼ばれます)、コア分離で利用可能になる「メモリ整合性」(ハイパーバイザーで保護されたコード整合性、「HVCI」とも呼ばれます)、「セキュアブート」、TPM(Trusted Platform Module)2.0を使用した「BitLockerドライブ暗号化」などです。これらのセキュリティ機能をノートPC購入時の4GBメモリの環境で使用しており、アイドル状態でも常にメモリの85%以上が使用中になっています(画面2)。

4GBメモリというとWindows 11の最小システム要件ですが、ハードウェア予約分もあるため、そもそも4GB全てを利用できるわけでもありません。また、Webブラウジングや電子メールの確認、「Microsoft Office」アプリの使用など、日常的な利用では個別にアプリを使用する限り何とかなっていますが、非常に心もとない日々が続いています。

メモリのノートPC間移植で、最小限のコストで対処

筆者には、Windows 11のハードウェア要件を満たしていない、Windows 10のノートPCがもう1台あります。こちらもCPUだけが要件を満たしておらず、搭載メモリは4GBです。購入時期には数年の差がありますが、ノートPCのハードウェア仕様を調べてみたところ、どちらもDDR4メモリでした。

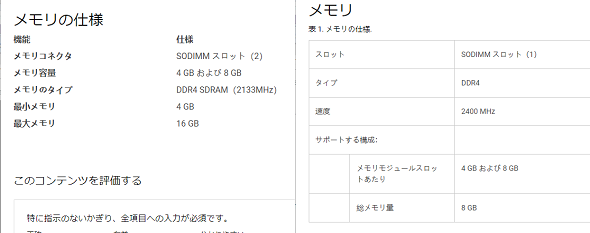

もう少し詳しく説明すると、Windows 11にアップグレードしたノートPCは、SO-DIMMスロット×2、DDR4/2133MHz、最小4GB(4GB×1)、最大メモリ16GB(8GB×2)で、もう1台のノートPC(Windows 10を実行中のPCよりも新しい)はSO-DIMMスロット×1、DDR4/2400MHz、最大メモリ8GBです(画面3)。

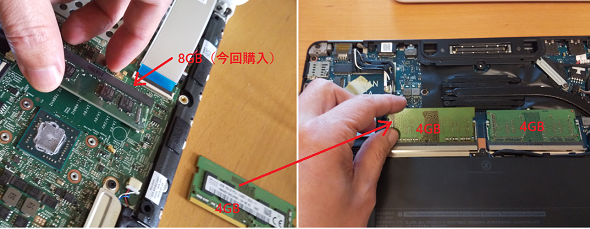

それぞれのノートPCの筐体(きょうたい)を空け(写真1)、実際のメモリを確認してみたところ、型番は少し違いますが、どちらも同じ仕様の4GBメモリ(DDR4/2400MHz)が実装されていました。

そこで、Windows 10ノートPCの4GBメモリを、空きスロットのあるWindows 11ノートPCに移し替え、Windows 10ノートPC用には8GBの安価なメモリを新規購入して差し込むことにしました。もう少し安いメモリもありましたが、翌日受け取り可能な4280円の商品をオンラインショップで購入して(実際の支払いはたまっていたポイントを利用して0円)、最終的に8GBメモリ構成のノートPCが2台出来上がりました(写真2)。

写真2 8GBメモリを1枚購入するだけで、2台の4GBメモリ構成のノートPCを、2台の8GBメモリ構成にできた。メモリ搭載量が変更になるため、起動時にBIOSセットアップユーティリティーに入って確認することを忘れずに

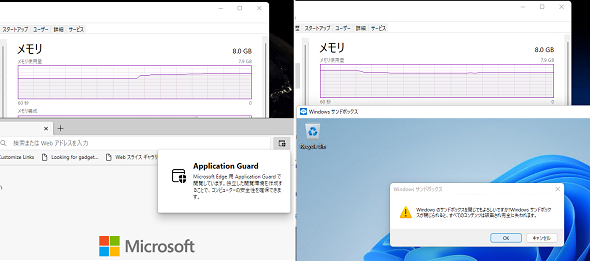

これで、このノートPCで、多くのリソースを必要とする「Microsoft Defender Application Guard」(旧称、Windows Defender Application Guard、WDAG)や「Windows Sandbox」といった高度なセキュリティ機能を利用できるようになりました。前者は「Microsoft Edge」の隔離されたブラウジング環境を提供するもので、後者はWindows 11の隔離されたデスクトップ環境を提供します(画面4)。

2台目の非対応ノートPCもWindows 11にしてみたけれど……

サポートされない構成でもWindows 11が問題なく動作しているため(こちらはIntelプロセッサ)、もう1台のサポートされない構成のノートPC(こちらはAMDプロセッサ)の方も試しにWindows 11にしてみました。

アップグレード後にしばらく使ってみた感じでは、起動直後やアプリ実行時(特に起動直後の数分間)にプロセッサ使用率が100%の状態が長く続き、信頼性モニターの評価もインストール直後ということも影響しているかもしれませんが極めて低い値という結果でした(画面5)。

その他にも、オーディオで問題が発現しました(内蔵スピーカーの音が極端に小さい、ノイズが混じる)。2日間、試した後、ゴールデンウイーク中に作成しておいたフルバックアップ(Windows 10 バージョン21H2のシステムイメージ)から回復して、元のWindows 10、つまり「2025年10月」まではサポートされる構成に戻しました(画面6)。

Windows 11にアップグレードした後もシステムイメージを作成してあるので、数時間あればいつでもWindows 11に切り替えて試すことはできるようにしてあります。

筆者紹介

山市 良(やまいち りょう)

岩手県花巻市在住。Microsoft MVP 2009 to 2022(Cloud and Datacenter Management)。SIer、IT出版社、中堅企業のシステム管理者を経て、フリーのテクニカルライターに。Microsoft製品、テクノロジーを中心に、IT雑誌、Webサイトへの記事の寄稿、ドキュメント作成、事例取材などを手掛ける。個人ブログは『山市良のえぬなんとかわーるど』。近著は『Windows版Docker&Windowsコンテナーテクノロジ入門』(日経BP社)、『ITプロフェッショナル向けWindowsトラブル解決 コマンド&テクニック集』(日経BP社)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Windows 11登場! 11で変わること、思ったほど変わらないこと

Windows 11登場! 11で変わること、思ったほど変わらないこと

新しいWindows OS「Windows 11」の正式出荷が2021年10月5日に開始された。Windows 10からの無償アップグレードが可能であるため、どのような新機能が実装されたのか気になる人も多いのではないだろうか。そこで、本稿ではWindows 11の新機能、削除された機能などを簡単にまとめてみた。 Windows 11一般提供開始、企業での導入/展開時に注意すべきポイントは?

Windows 11一般提供開始、企業での導入/展開時に注意すべきポイントは?

MicrosoftはWindowsデスクトップOSの最新バージョンである「Windows 11」を正式にリリースし、Windows 11対応ハードウェアを搭載したWindows 10デバイスに対して、無料アップグレードの段階的なロールアウトを開始しました。 買って、試して分かったWindows 365(契約・セットアップ編)

買って、試して分かったWindows 365(契約・セットアップ編)

Microsoftからクラウド上でWindows 10が動く「クラウドPC」の利用可能なサブスクリプションサービス「Windows 365」の提供が開始された。早速、サブスクリプションを契約し、クラウドPCの設定を行ってみた。契約からセットアップまでで見えてきた便利な点、不便な点などをまとめてみた。 いよいよ完全終了へ。Internet Explorer(IE)サポート終了スケジュール

いよいよ完全終了へ。Internet Explorer(IE)サポート終了スケジュール

長らくWindows OSに標準装備されてきたInternet Explorer(IE)。その「寿命」は各種サポートの終了時期に左右される。Windows OSごとにIEのサポート終了時期を分かりやすく図示しつつ、見えてきた「終わり」について解説する。