| ストレージの仮想化をソフトウェアの力で Veritas Storage Foundation™が実現する “ストレージのサービス化”とは |

| 現在ではサーバの仮想化が注目を集めているが、技術の成熟度合いとしてはサーバの仮想化よりも「ストレージの仮想化」の方が先行している面がある。仮想化機能を備えたストレージハードウェアも各種販売されているが、機種ごとの機能がまちまちだったり、手持ちの古いストレージデバイスが取り残されてしまったりといった問題が生じる可能性もある。広範な種類のハードウェアをサポートできる、ソフトウェアによる仮想化のメリットに、あらためて注目が集まる。 |

| 半分以上が使われていない? ストレージ利用効率という課題 | ||

ストレージに関する深刻な課題としてまず筆頭に上がるのは、データ量の急速な増大だろう。一説には、データ量の増加率は年率60%に達するとも言われている。ストレージデバイスの容量拡大とそれに伴うバイト単価の下落も同時に進行しているが、ストレージコストはおよそ5年で倍増するとも言われる。対症療法的に「データ量増加に合わせてストレージ容量も拡大させる」という手法ではとても追いつかなくなってきている状況だ。

データ量が増加すること自体を抑制する手段はあまりないのが現状だが、ストレージ容量の拡大に関しては、現時点でも対応策がいくつか考えられる。もっとも有力なのが効率改善だ。平均的なストレージ利用率はおよそ総容量の3分の1、33%程度と言われている。つまり、実際に利用している分の2倍以上に当たる容量が無駄に存在しているわけで、この死蔵容量を有効活用できれば、容量増加のペースを抑制し、必要最小限の容量で効率よくシステムを運用することができるようになるはずだ。こうした効率化を実現するための技術がストレージの仮想化である。

ストレージの利用効率が低い理由は、システムごとにストレージが分断されているからだ。ストレージ容量が不足すると、増設作業のためにシステムの運用を停止せざるを得なくなるなど、深刻なトラブルに発展する可能性が高いため、容量割り当てにはある程度の余裕を見込んでおく必要がある。さらに、データ量の増加が見込まれる場合には、将来的に必要となるであろう容量もあらかじめ確保しておくことになる。

これは、一度割り当てた容量をあとから拡張するのが簡単ではないという事情もあってのことだが、ストレージに仮想化の概念を導入することで容量を段階的に柔軟に拡張できるのであれば、こうした無駄は排除できることになる。

| ストレージにも仮想化を! ソフトウェアソリューションのメリット | ||

最新のストレージハードウェアでは仮想化機能が実装されている機種も多いが、現状ではやはり高価で大容量のハイエンドモデルが中心となる。こうしたストレージを導入することで一気に仮想化の導入に踏み切るという手もあるが、その場合はすでに運用中の古いストレージハードウェアをどうするかという問題も生じる。ストレージベンダが提供する仮想化技術ではなく、中立的なベンダによるソフトウェアソリューションであれば幅広いストレージハードウェアを仮想化できる点がまずメリットとなる。運用管理手法もベンダごとに異なるが、独立したソフトウェアで仮想化した場合、ハードウェアのリプレイスによって従来の管理手法がまったく使えなくなった、といった問題が生じることもない。

シマンテックの「Veritas Storage Foundation」は、ストレージ仮想化技術を早期から実装しており、すでに長い歴史と数多くのミッションクリティカルなシステムで豊富な実績を持つソフトウェアだ。ベリタス時代から数えればすでに20年の歴史がある。現在も絶え間なく改良が続けられており、最新機能が次々と導入されている点も、ユーザーからの信頼を集めている理由となっている。企業システム全体で横断的に利用される仮想化ソフトウェアは、長期に渡って安心して利用できるものでないと導入には踏み切れないが、その点でも不安はない。

| Storage Foundationが持つ機能 | ||

Storage Foundationに実装されている機能は数多いが、いくつか選んで紹介してみよう。

まず、「Dynamic Storage Tiering」は、階層化ストレージの運用を自動化する機能だ。ストレージ階層化では、パフォーマンス指向、容量指向、電力指向の3階層を設定する例が一般化してきたようだ。パフォーマンス指向のストレージはI/O性能が高い反面、導入/運用コストも高いので、利用頻度が高いファイルや、データベースなどパフォーマンス要件が高い重要なデータだけを格納したい。利用頻度が下がってきたデータは安価で大容量を確保しやすい容量指向のストレージに移動し、さらにめったにアクセスされなくなったデータは長期保存の際にも低コストな電力指向のストレージに移したい。

こうした階層化をアプリケーションの変更やユーザーに影響を与えずに実現するには、ソフトウェアによる制御が不可欠だ。Dynamic Storage Tiering機能では、あらかじめ設定されたポリシーに従ってデータを適切なボリュームに自動的に移動し、かつユーザーやアプリケーションから見た場合のフォルダ構成(ファイルパス)などは従来のままに維持できる。Storage FoundationのDynamic Storage Tiering機能を使うことで、ストレージ階層間のデータ移行に際して専用または特別なハードウェアを購入する必要がないのがうれしい。

|

| 図1 Dynamic Storage Tiering よく使われるファイルは高速、高価なクラス1のストレージへ、あまり使われないファイルは低速、安価なクラス2のストレージへ自動的に配置される。 |

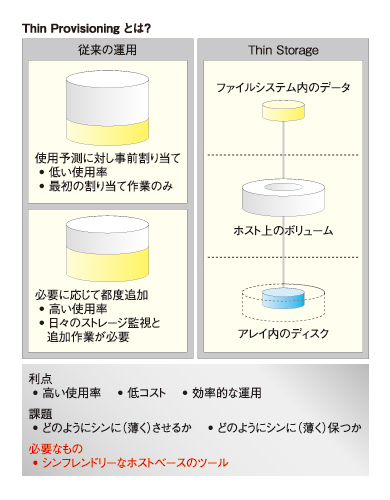

Storage Foundationは、Thin Provisioning(シンプロビジョニング)ストレージアレイもサポートしており、シンプロビジョニングアレイを有効に使うための親和性の高い機能も搭載している。Thin Provisioningストレージアレイとは、ホストに対してあらかじめ大容量のボリュームを確保したように見せかけつつ、実際の物理ディスクの確保容量は当面必要な分だけに抑制することが容易にできる。Storage Foundation は、シンプロビジョニングと親和性の高いアルゴリズムとアーキテクチャを採用しているため、ストレージアレイ上でトリガされる「増加」イベントが少なくなり、結果的に、ストレージ利用率が高くなり、コストを低くすることができる。

|

| 図2 Thin Provisioning システム上は“将来的に必要となる、余裕を含めたストレージ容量”を確保したように認識するので、物理的なストレージはその都度必要な分だけ購入すればよい。 |

シンプロビジョニングアレイを導入する場合、従来の移行ツールでは、データと空のスペースの両方をコピーしてしまうためシンプロビジョニングの本来の“シン=薄く”効果を発揮できずレガシーシステムと同じ量のストレージを使用することになってしまう。これに対して、Storage Foundation の「Veritas SmartMove™」機能では、レガシーストレージからシンプロビジョニングストレージにデータを移行するときに大きな効果を発揮する。

SmartMove機能は、ファイルシステムが論理的に保持しているブロックの使用状況に関するデータを参照し、実際にデータ記録に使われているブロックだけをコピー対象とすることで、無駄な領域確保、つまりファイルシステム上データが存在しないブロック分のコピーと使用を避けることができる。ストレージデバイスのリプレイスなどの際に利用すれば、新しいストレージにデータを移行した場合、移行元よりも小さい容量にするといったことも可能になる。

データ容量の増加に対応するためにストレージを増設していくことは、消費電力の増大にもつながっていく。設置スペースも必要になり、冷却能力も強化する必要がある。昨今の「グリーン化」の流れに反することはもちろん、スペースや電力のコストが高い日本国内では、コスト増という現実的な問題も無視できなくなる。こうした「負の連鎖」から脱却するためにも、既存資産を有効活用しつつ、効果的なストレージ仮想化を実現可能なソフトウェアソリューションが有用だろう。

|

提供:株式会社シマンテック

企画:アイティメディア 営業本部

制作:@IT 編集部

掲載内容有効期限:2008年12月23日

ソリューションFLASH Pick UP!

クロネコデータセンター

ヤマトシステム開発

ヤマトシステム開発は「クロネコヤマトの宅急便」で有名なヤマト運輸のコンピュータ部門に起源を持ち、ヤマトグループの ITシステムを30年以上に渡って支え続けてきた。全国にきめ細かなネットワークを持つヤマト運輸のITシステムへ求められる要件に応える過程で蓄積された、さまざまなノウハウを活かし、ユニークなサービスを展開する。

ヤマトシステム開発は「クロネコヤマトの宅急便」で有名なヤマト運輸のコンピュータ部門に起源を持ち、ヤマトグループの ITシステムを30年以上に渡って支え続けてきた。全国にきめ細かなネットワークを持つヤマト運輸のITシステムへ求められる要件に応える過程で蓄積された、さまざまなノウハウを活かし、ユニークなサービスを展開する。

Adaptec RAID 5シリーズ、2シリーズ

アダプテックジャパン

2007年に「グリーンIT推進協議会」が設立されるなど、国内でもITの省エネ議論が活発になっている。しかし実はそれ以前から、商用データセンターや企業のデータセンターでは省電力が重要な課題だった。サーバやストレージの台数は増やさざるを得ないものの、データセンターでの電源供給には上限があり、その範囲内に納めるのが担当者にとっての頭痛の種だったのだ。ITの省電力については、これまでシステム全体で電力消費を抑えるというアプローチはあったが、それなりのコストを伴うことが導入の阻害要因となっていた。しかしアダプテックは、オープンな省電力技術により、「コストの掛からない省エネ」を実現する。

2007年に「グリーンIT推進協議会」が設立されるなど、国内でもITの省エネ議論が活発になっている。しかし実はそれ以前から、商用データセンターや企業のデータセンターでは省電力が重要な課題だった。サーバやストレージの台数は増やさざるを得ないものの、データセンターでの電源供給には上限があり、その範囲内に納めるのが担当者にとっての頭痛の種だったのだ。ITの省電力については、これまでシステム全体で電力消費を抑えるというアプローチはあったが、それなりのコストを伴うことが導入の阻害要因となっていた。しかしアダプテックは、オープンな省電力技術により、「コストの掛からない省エネ」を実現する。

最新ストレージ技術を活用した、データセンター省電力化アプローチ

EMCジャパン

データセンターでは、企業活動を支えるITインフラの設置場所として高度な信頼性や耐障害性が求められるのは当然だが、それに加えて現在では、高度な効率性も求められるようになってきている。信頼性を高めるためにはコストに糸目は付けない、などと言える状況ではなくなってきているのだ。データセンターに設置される機器の主役とも言えるサーバとストレージに関して、EMCは仮想化を初めとするさまざまな最新技術を導入することで高度な効率性を実現する。

データセンターでは、企業活動を支えるITインフラの設置場所として高度な信頼性や耐障害性が求められるのは当然だが、それに加えて現在では、高度な効率性も求められるようになってきている。信頼性を高めるためにはコストに糸目は付けない、などと言える状況ではなくなってきているのだ。データセンターに設置される機器の主役とも言えるサーバとストレージに関して、EMCは仮想化を初めとするさまざまな最新技術を導入することで高度な効率性を実現する。

Veritas NetBackup 6.5 for VMware

シマンテック

データセンターを検討するとき、もう仮想化を無視することはできないだろう。サーバ使用効率向上を狙える仮想化だが、物理サーバと同じバックアップ手法でいいのだろうか? シマンテックの答えは「NetBackup for VMware」にある。

データセンターを検討するとき、もう仮想化を無視することはできないだろう。サーバ使用効率向上を狙える仮想化だが、物理サーバと同じバックアップ手法でいいのだろうか? シマンテックの答えは「NetBackup for VMware」にある。

Veritas Storage Foundation

シマンテック

現在ではサーバの仮想化が注目を集めているが、技術の成熟度合いとしてはサーバの仮想化よりも「ストレージの仮想化」の方が先行している面がある。仮想化機能を備えたストレージハードウェアも各種販売されているが、機種ごとの機能がまちまちだったり、手持ちの古いストレージデバイスが取り残されてしまったりといった問題が生じる可能性もある。広範な種類のハードウェアをサポートできる、ソフトウェアによる仮想化のメリットに、あらためて注目が集まる。

現在ではサーバの仮想化が注目を集めているが、技術の成熟度合いとしてはサーバの仮想化よりも「ストレージの仮想化」の方が先行している面がある。仮想化機能を備えたストレージハードウェアも各種販売されているが、機種ごとの機能がまちまちだったり、手持ちの古いストレージデバイスが取り残されてしまったりといった問題が生じる可能性もある。広範な種類のハードウェアをサポートできる、ソフトウェアによる仮想化のメリットに、あらためて注目が集まる。

ホワイトペーパーダウンロード

そのバックアップシステム、万一のとき本当に事業を継続できますか?

事業継続計画(BCP)への取り組みは、今やあらゆる企業にとって避けて通れない課題だ。特に情報システムの観点では、効果的なデータバックアップ体制を構築できるかどうかが重要なポイントになる。

既存システムにあるHDDの消費電力を最大70%削減する手段

(グリーンITテクノロジーセミナー資料および技術文書)データセンターで稼働しているHDDは24時間365日、1つ1つが電力を消費し続けている。その消費電力や冷却コストは無視できない。それらを最大70%削減できる施策を紹介する。

データセンター移転/統合を最小限のリスクで実施するためにすべきこと

データセンター移転/統合やグリーン化など、次世代を見据えたデータセンターの構築を最小限のリスクで行うにはどうすればよいのか。

コスト削減とITガバナンス強化を同時実現! 情報インフラストラクチャ全体最適化

コスト削減とITガバナンスの強化を両立させるのは難しい。この2点を同時実現するためには情報インフラストラクチャの全体最適化を行うのが最も近道となる。

一筋縄ではいかない、VMware仮想化環境でのバックアップとリストア

いざサーバ仮想化技術を導入しても、仮想マシンのバックアップとリストアをどのように行えばいいのか、悩んでいる企業は多いのではないだろうか。本ホワイトペーパーでは、そのベストプラクティスを示す。

シンプロビジョニングを用いたストレージ戦略成功の秘策

シンプロビジョニングストレージを採用する企業が増えつつある。データセンターで運用タスクを単純化し、かつ設備投資を節約するためにどのような手段が必要となるのか。その秘策を紹介する。