「OSSコミュニティーはすぐに活動を終了する」は本当? “6つの神話”をNTTと九州大学が科学的に解析:OSS開発に利用されている「GitHub」のデータを分析

NTTと九州大学は、OSSコミュニティーの活動実態に関する調査レポート「OSSの神話と真実」を公開した。GitHubのリポジトリに蓄積されたデータを分析、評価することで、OSSにまつわる通説を科学的に検証した。

NTTと九州大学は2023年12月4日、OSS(オープンソースソフトウェア)コミュニティーの活動実態に関する調査レポート「OSS Myths and Facts(OSSの神話と真実)」を公開した。

「OSSコミュニティーは眠らない」は本当か?

両者によると「OSSコミュニティーはワークスタイルの先進性や柔軟性から注目を集めているが、真偽不明なさまざまな情報や意見が飛び交っている」という。本レポートはそういった「OSSの神話」を科学的に分析したもの。検証した神話は以下の6つ。

- OSSコミュニティーのコミュニケーションは緩やかである

- OSSコミュニティーは眠らない

- OSSコミュニティーは終わるのも早い

- OSSコミュニティーはクラッカーに負けない

- OSSコミュニティーは要求に素早く応える

- OSSコミュニティーの参加者はトップ開発者だ

調査を実施したのは、NTTコンピュータ&データサイエンス研究所の特別研究員を務める斎藤 忍氏と、九州大学システム情報科学研究院の教授で副研究院長を務める鵜林尚靖氏らの共同研究グループ。OSS開発に利用されている「GitHub」のリポジトリ(4万件以上)に蓄積された40万人を超える開発者の活動データと約230万件を超えるコミュニケーションデータを分析、評価することで、こうした通説を科学的に検証した。

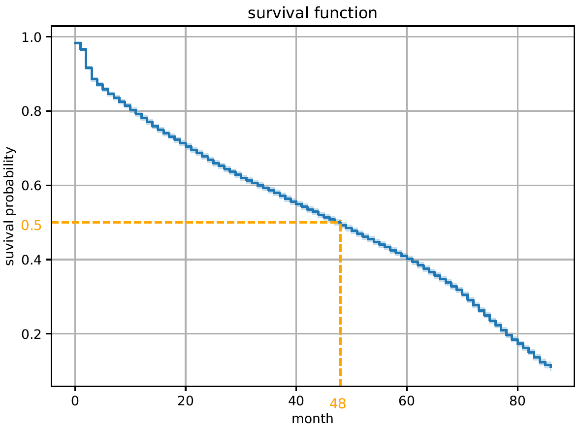

例えば「OSSコミュニティーは終わるのも早い」という“神話”について、OSSの経過期間とそのOSSコミュニティーの生存率を調べたところ、4年後の生存確率は50%を超えており、同研究グループは「今活動をしているOSSコミュニティーの半数は、4年後も継続して活動している可能性が高い」と結論付けている。「OSSコミュニティーは眠らない」という“神話”については、OSSコミュニティーの活動時間帯が北米のオフィスアワーに偏っていることを見いだし、「北米の深夜時間帯には、世界中のOSSコミュニティーの人々も活動していない(眠っている)」としている。

鵜林氏は「世の中の働き方がソフトウェア化している中、その代表的なものがOSSコミュニティーのワークスタイルだ。世の中的にはOSSコミュニティーは理想郷であるような通説が存在しているが、調査結果からは、それが真実ではないということが分かった」と述べている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Linux Foundation Japanが「OpenSSFガイド」の日本語版を公開

Linux Foundation Japanが「OpenSSFガイド」の日本語版を公開

Linux Foundation Japanは、「OpenSSFガイド」の日本語版を公開した。Open Source Security Foundationが、各セキュリティ分野の教育のための包括的なリソースをまとめたもので、6種類のガイドが用意されている。 日本でCNCF公認のコミュニティーが発足、日本の技術者がグローバルで活躍できるように

日本でCNCF公認のコミュニティーが発足、日本の技術者がグローバルで活躍できるように

クラウドネイティブ技術を推進するグローバル団体Cloud Native Computing Foundation(CNCF)の日本における公認コミュニティーが設立された。ゆくゆくはグローバルなCNCFの場で活躍できるエンジニアを日本から輩出したいという。 燃え尽き症候群を軽減するために、OSSコミュニティーのリーダー必見の4カ条

燃え尽き症候群を軽減するために、OSSコミュニティーのリーダー必見の4カ条

Googleのオープンソースプログラムオフィス内の研究チームが、オープンソースのコントリビューターを理解するための研究結果を発表した。OSSコミュニティーのリーダーがすべきこととは何なのか。