2019年の不正アクセス件数は2018年比約2倍 警察庁・総務省・経産省が発表:インターネットバンキング不正送金件数が急増

警察庁、総務省、経済産業省は「不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況」を公表した。2019年度の不正アクセス件数は2960件。インターネットバンキングでの不正送金の件数が2018年比で5.5倍と急増している。

警察庁、総務省、経済産業省は2020年3月5日、「不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況」(以下、報告書)を公表した。不正アクセス行為の禁止等に関する法律の第10条第1項の規定に基づいて毎年発表している。報告書は、各省庁のWebサイトから、全文をダウンロードできる。

2019年1月1日〜12月31日までの不正アクセス行為の発生状況とアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を掲載している。

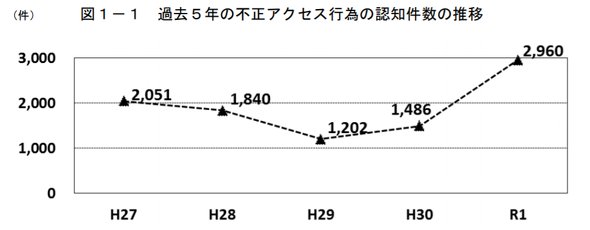

2019年における不正アクセス行為の認知件数は2960件。2018年の件数は1474件で、99.2%増加した。2015年以降過去5年間で最多だった。

不正アクセス行為の認知件数について、不正アクセス後に行われた行為別に内訳を見ると、「インターネットバンキングでの不正送金など」が前年から約5.5倍増加して最も多い1808件、次いで「インターネットショッピングでの不正購入」が376件、「メールの盗み見などの情報の不正入手」が329件だった。

検挙された不正アクセス行為の手口を見ると「利用権者のパスワードの設定・管理の甘さにつけ込んだもの」が最も多く310件。次いで「他人から入手したもの」が182件となっており、2018年と比較するとそれぞれ約1.1倍、14倍となっている。

利用者や管理者が進めるべき対策は?

不正アクセス行為における、不正に利用されたサービス別の内訳を見ると、「オンラインゲーム・コミュニティーサイト」が最も多い224件、次いで 「社員・会員用などの専用サイト」が151件、となっており、2018年と比較すると、それぞれ横ばい、24.5%の減少となっている。

報告書は、不正アクセスを防ぐために利用者が採るべき措置として「パスワードの適切な設定、管理」「フィッシングに対する注意」「不正に用いられるプログラムに対する注意」の3点を挙げている。

アクセス管理者に対しては「運用体制の構築」「パスワードの適切な設定」「ID・パスワードの適切な管理」「フィッシングなどへの対策」「セキュリティ・ホール攻撃への対応」の5つを挙げている。

「フィッシングなどへの対策」では、フィッシングなどによって不正に取得された可能性があるID・パスワードがインターネット上に流出、公開される事例もあることから、ワンタイムパスワードまたは二経路認証・二要素認証の導入などにより認証を強化する他、自らが管理するコンピュータやサービスにかかわるフィッシングなどの情報を収集し、利用者に注意喚起を行うなどの措置を採るべき、としている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

IPAが「情報セキュリティ10大脅威 2020」を発表

IPAが「情報セキュリティ10大脅威 2020」を発表

IPAは「情報セキュリティ10大脅威 2020」を発表した。個人の1位は「スマホ決済の不正利用」。組織の1位は「標的型攻撃による機密情報の窃取」。組織の6位には、7年ぶりに「予期せぬIT基盤の障害に伴う業務停止」が復活ランクインした。 不正アクセスを教訓に GMOペパボが500台超のサーバに導入したオープンソースのセキュリティ監査基盤「Wazuh」とは

不正アクセスを教訓に GMOペパボが500台超のサーバに導入したオープンソースのセキュリティ監査基盤「Wazuh」とは

ホスティングサービスなどを提供するGMOペパボは、セキュリティインシデントを教訓に、OSSのセキュリティ監査基盤「Wazuh」を導入。Wazuhを選択した理由やWazuhの導入後に起きた3つの運用課題を解決した方法について語った。 マカフィーが2019年の10大セキュリティ事件を発表 第1位は?

マカフィーが2019年の10大セキュリティ事件を発表 第1位は?

マカフィーは2019年の10大セキュリティ事件を発表した。バーコード決済サービス「7pay」への不正アクセスや、ファーウェイ製機器の締め出し、Webサービスへの不正アクセスやSNSでのセキュリティ問題などがランクインした。