適応ネットワーク制御技術で自動運転向けリアルタイム通信 NECとNICTが実験:5G実用化に貢献か

NECはNICTと共同で、5G通信網を利用したリアルタイム通信に関する実験を実施した。その結果、適応ネットワーク制御技術が自動運転を見据えた安全運転支援に効果があることを確認した。

NECは2019年5月23日、自動運転を見据えた安全運転支援に適応ネットワーク制御技術が効果的だと発表した。

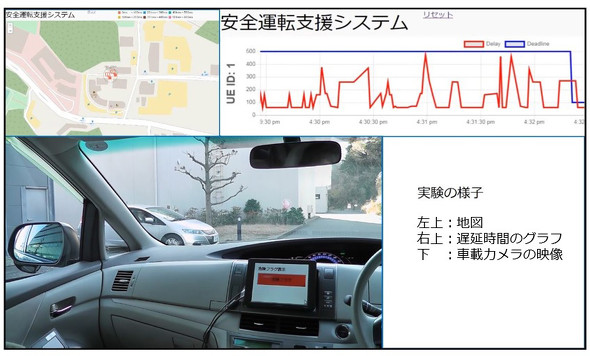

これは同年3月に、NECが国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)と連携して実施したフィールド実験の結果だ。実験は、自動運転を想定し、適応ネットワーク制御技術を活用して周辺情報をリアルタイム共有するもの。この実験には総務省の委託研究「電波資源拡大のための研究開発〜多数デバイスを収容する携帯電話網に関する高効率通信方式の研究開発〜」の成果が含まれる。

同実験は「携帯電話網の通信が混雑している場合でも、リアルタイム通信を確保する」ことが目的。

接続する端末数が増えるほど、遅延が発生するという問題

IoT(モノのインターネット)の普及に伴い、自動車の自動運転や、工場や倉庫での搬送車の自動運行など、リアルタイム通信を活用するサービスが期待されている。これらのサービスでは、携帯電話網を活用して位置情報やカメラ画像などの周辺情報をリアルタイム共有して衝突を回避するなど安全な自動運行を確保する必要がある。

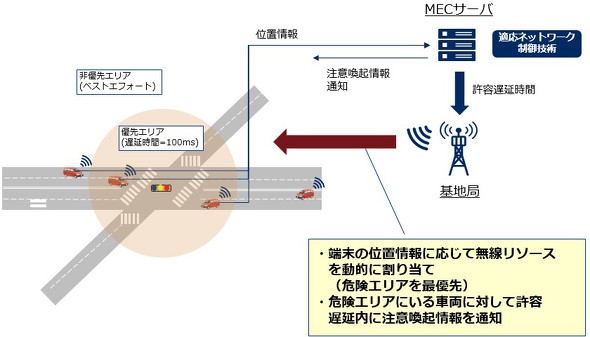

ところが既存の携帯電話網では、無線基地局に接続する端末数が増えるほど、端末1台当たりの通信遅延が増加する。通信遅延に影響を与える無線品質は、端末ごとに異なる上、刻々と変動する。例えば多くの車両が集まる交通量の多い交差点などでは通信遅延が発生しやすくなる。この状況で安定的に無線品質を確保することが困難だった。

3月に実施した実験では、神奈川県横須賀市の横須賀リサーチパーク内で、車両の位置情報を定期的に送信する通信モジュールを載せた車両を走行させた。通信設備には、5G(第5世代移動通信システム)の商用化を見据え、適応ネットワーク制御技術を搭載したNECの「MEC」(Multi-access Edge Computing)サーバと、5G要件のうち多数接続性と低遅延性を満たす無線アクセス技術を実装したNICTの5G基地局を利用した。

車両同士の通信遅延時間を100ミリ秒以内に抑制

MECサーバは、各車両に搭載した通信モジュールから受信した位置情報を収集・分析し、危険度を判断した上で、接近する車両に注意喚起情報を送信する。さらにトラフィック状況に応じてネットワークを動的に最適化する「Context-aware Service Controller」を活用して、危険度の高いエリアに無線リソースを優先的に割り当てるための制御情報(許容遅延時間)を基地局に送信する。基地局では、MECサーバから受信した制御情報を基に、車両の位置によって無線リソースを動的に割り当てた。

交差点では、多数の車両が基地局と通信するという混雑した状況だったが、車両同士で遅延時間が100ミリ秒以内になるよう携帯電話網の通信遅延を抑制した結果、注意喚起情報をリアルタイム共有できたという。これによって、混雑した通信環境でも、安全運転支援に向けて信頼性の高いサービスを安定して提供可能だとしている。

NECは、今後、工場や倉庫での自動搬送車の他、警備ロボットや災害時の調査ロボット、検査や宅配のためのドローン自動運行などにも、適応ネットワーク制御技術の応用を目指すという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

IT派遣に需要の高い技術はクラウド/5G/Python、VSNが動向調査

IT派遣に需要の高い技術はクラウド/5G/Python、VSNが動向調査

VSNは、今後現場での需要が高まると思われるITに関する動向調査の結果を発表した。クラウド技術やPythonなどへの需要が相変わらず高く、ネットワークやセキュリティ、運用では1年で大きくニーズが変化した。 3分の2の企業が2020年までに「5G」を導入、Gartnerが調査

3分の2の企業が2020年までに「5G」を導入、Gartnerが調査

Gartnerの調査によると、66%の企業が2020年までに「5G」を導入する計画だ。課題もある。サービスプロバイダーが短期的中期的な企業のニーズに向き合わず、5G無線ブロードバンドサービスを優先する可能性が高い。 「トラック10台を一人で遠隔運転」――5Gは“無人”の未来を現実にするのか?

「トラック10台を一人で遠隔運転」――5Gは“無人”の未来を現実にするのか?

2020年から「5G」(第5世代移動通信システム)が日本で開始予定だが、その後の未来を考えたことはあるだろうか? 5Gはわれわれ生活にどのような影響をもたらすのか――。