ストレージからソフトウェア、コンサルティングまで

|

仮想化技術の導入は、Hyper-Vの登場によっていよいよ普及段階へと拡大しつつある。ちょうど更新期を迎えたシステムの移行に加え、システム統合によるコスト削減といったメリットが評価されているからだ。また、いくつかのケーススタディを通してノウハウも蓄積されてきた。そのポイントをデルが紹介する。

| 仮想化が抱える3つの課題を乗り越える「Hyper-V」 |

仮想化というと「サーバ」の仮想化が真っ先に思い浮かぶだろう。なぜサーバの仮想化がまず求められるのだろうか。

デル エンタープライズ・マーケティング本部ブランドマネージャーの布谷恒和氏によると、いま、新たにサーバを購入する顧客は3つのタイプに分けられる。まず一般の業務アプリケーションを稼働する企業顧客、2つ目がWebベースのサービスを提供するサービスプロバイダー、そして3つ目がハイパフォーマンスコンピュータを必要とする科学技術計算用途を持つ顧客だ。

ただし、その目的は異なる。常にコンピューティング・リソースの追加を必要とし、それを補うためにサーバを購入するのは2番目と3番目の顧客だが、最も多い一般の企業は違う。ある程度アプリケーションが成熟しており、常にリソースが足りないから新たにサーバを購入するわけではないという。実際のCPU使用率も決して高いわけではない。「一般の業務アプリケーションであれば、多くの顧客がサーバリプレースのタイミングでサーバ統合を検討している。また、最新のクアッドコアプロセッサ搭載のx86サーバと仮想化技術を組み合わせれば、たとえサーバ増設の要求があったとしても仮想マシンだけの展開で対応できる」(布谷氏)

また、サーバ仮想化の技術を利用すれば、OSとハードウェア、その上で動くアプリケーションを常に同一のタイミングで更新しなければならないという呪縛から解放されるのだ。

もう1つの仮想化のメリットが、システム統合だ。

2003年ごろから、開発や実験ではなく、実際のビジネスに適用できる仮想化技術が本格的に登場した。それから4〜5年が経過したいま、活用や構築のためのノウハウが各ベンダなどにかなり蓄積されてきている。その結果、仮想化によって大規模なサーバ統合を実現し、大きな効果を上げる企業も登場した。実際、デルの顧客企業の1つでは、商品の検索、予約サイトのサーバ300台を一気に29台へ統合したという例もある。

|

デル エンタープライズ・マーケティング本部 ブランド マネージャー 布谷恒和氏 |

もちろん、仮想化導入に当たってはいくつかのハードルもある。まず、導入に際してコストがゼロというわけにはいかないし、導入や運用には相応の専門知識が必要だ。また、仮想化環境上で動作するOSやアプリケーションのサポートも、企業にとっては無視できない問題である。

「これら仮想化の3つの課題をブレークスルーしたのが、マイクロソフトの仮想化技術である『Hyper-V』だ」(布谷氏)

Hyper-Vは、Windows Server 2008に標準で搭載されている。つまり、OSを導入すれば、追加投資はゼロで仮想化環境を導入できる。またOSの1機能であるため、管理メニューからサーバの役割として仮想化機能をオンにして再起動するだけで簡単に仮想化環境が得られる。逆に役割を戻して、通常のWindows Server 2008として使用することも容易だ。つまり、プラットフォームとして、物理と仮想、2つの環境を自由に行き来できる。

また、Hyper-Vに先行してきた仮想化技術の多くは、導入、運用に際して、どうしてもLinuxを中心とする専門の技術知識が求められた。GUIベースの管理インターフェイスが用意されていても、インストールや細かい運用作業、障害対応などの場面では、コマンドラインからのオペレーションが必要になることが多いのだ。

最後の課題であるサポートに関しても、Hyper-V上で動作するゲストOSのライセンスまで含めて、マイクロソフトがきちんと規定している。こうしたライセンスの明確化は、本格的にビジネスで利用したいユーザーにとっては大きな前進といえるだろう。

| 仮想化環境に最適化されたブレードサーバ |

さて、増えすぎてしまったサーバの数をとにかく減らしたいという要望に対し、各社は高度な集積が可能なブレードサーバを提供してきた。確かにブレードサーバを導入すれば、空間的にはサーバを減らすことができる。しかし実際には、稼働するサーバの数自体はあまり減らない。限られた電源容量の中で、サーバそのものの数を本当に減らそうとすると、仮想化の技術を併用するしかないのだ。

従って、仮想化のプラットフォームにブレードサーバを利用するという話は珍しくないが、従来のブレードサーバは必ずしも仮想化に適したものではないと布谷氏は指摘する。

仮想化を最大限に活用するには、より多くのI/Oが必要だ。また、かなり潤沢なメモリ空間も必要になる。ところが従来のブレードサーバでは、メモリスロットや拡張用PCIスロットの数が制限されたものが多い。仮想化でブレードサーバを使いたいと考えても、これではその効果を十分に発揮できない。

「デルは、これまでさまざまなシステムを提供してきて、仮想化のために何が必要かをよく理解している。例えば、仮想化を実際に導入する顧客のほとんどは、サーバにNICを追加しているし、数多くのゲストOSを動かそうと思えば、その分だけメモリも必要になる」と布谷氏。

|

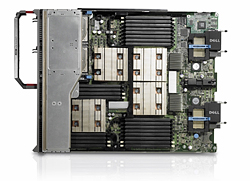

仮想化環境に最適化されたデルのブレードサーバ「PowerEdge M905」 |

この仮想化の要求に応えるために登場したのが、2008年8月に提供を開始した、仮想化に最適化されたブレードサーバ「PowerEdge M805」および「同M905」シリーズだ。M905では、1枚のブレードにメモリ用のDIMMスロットがなんと24も搭載され、最大192GBもの大容量メモリに拡張可能だ。さらに、I/Oの拡張性も大幅に向上している。

また仮想化では、単にサーバを集約できるだけでなく、コンピュータのリソースを柔軟に変更し、効率よく利用できることも大きなメリットだ。そのためには、プロセッサ、メモリ、ネットワーク、ストレージなどのリソースをプールし、必要に応じて柔軟に割り当てできる機能が必要となる。

デルでは、その分野で大きな実績を持つイージェネラ社の「PAN Manager」のOEM提供を2008年5月より米国にて開始し、そうしたニーズに応えている(日本での提供開始時期は未定)。従来は専用ハードウェアでなければ実現できなかった柔軟で動的な運用が可能なリソースプールの機能を、デルのコストパフォーマンスに優れるx86マシン上で、低価格で実現できる。

| 仮想化サーバとの組み合わせで威力を発揮するストレージの仮想化 |

仮想化のメリットを引き出すためにさらに必要な要素が、仮想サーバ間で共有できるストレージだ。「サーバのローカルディスクを利用していたのでは、仮想化を実現しても、そのメリットは半減してしまう」と布谷氏は言う。

サーバハードウェアごとにディスクが存在する状態では、せっかく柔軟な配置ができる仮想化サーバを導入しても、結局はサーバごとに仮想マシンが孤立化してしまう。また可用性の確保やディスク容量、パフォーマンスの拡張性も問題となり、本番環境としては使えないものになってしまう。

従って、仮想化の能力を引き出すには、共有のストレージを用意することが第一歩となる。そこでデルでは、サーバ仮想化をストレージの仮想化技術と組み合わせることで、大きなメリットを引き出す提案を行っている。

通常、「可用性と拡張性を備えたストレージ」という点では、ファイバチャネル(FC)ストレージによるSANが主流であった。ただし、機器そのもののコストが高価なのに加え、専門知識を要するため、設計・導入・メンテナンスにかかるコストも膨大であった。

これに対し、デルが提供する「Dell EqualLogic PS」シリーズは、iSCSIストレージであり、イーサネットとNICによるLANで容易に共有ストレージを構築できる。

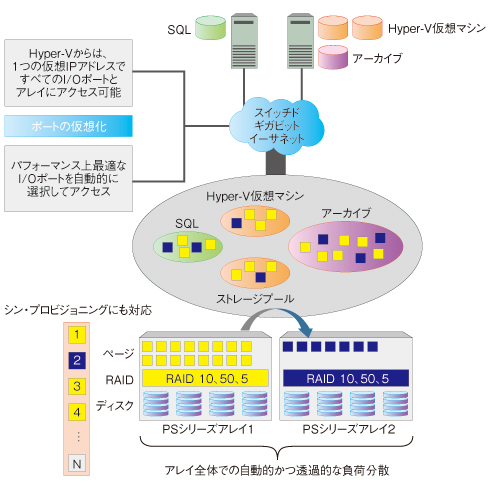

また、ストレージ自体の仮想化機能により、柔軟な仮想化ストレージプールを構築できるのだ。Dell EqualLogic PSシリーズのストレージは、たとえ複数のアレイで構成されていたとしても、サーバからは1つの大きなストレージに見える。ストレージプールの容量が足りなくなっても、システムを停止することなくアレイだけを追加し、容量を増やすことが可能だ。また、ディスク使用率の均一化やI/O負荷分散、ディスク性能の違いを考慮した上で、ストレージを階層的に運用するといったことも可能だ。

|

| 図1 Dell EqualLogic PSシリーズが提供する柔軟な仮想化ストレージプール |

さらに、Dell EqualLogicは、仮想化機能を用いたディスク領域の有効活用を実現する。「シン・プロビジョニング」という機能だ。「シン・プロビジョニング」とは、ボリュームの容量自体を仮想化し、論理ボリュームと実際に割り当てる物理ディスクを独立して管理することで、キャパシティ・プランニングのシンプル化を実現するものだ。

例えば、従来のストレージであれば、実際の物理ボリューム内で論理ボリュームを作成し、それをホストに見せて接続するという方法になる。論理ボリュームに確保された領域は固定となり、実際の使用量にかかわらずディスク容量を消費する。そのため、高度な論理ボリューム設計作業も必要だった。

ところがDell EqualLogicでは、実際の物理ディスク容量と論理ボリューム容量の依存関係がないため、例えばストレージに備わっている物理的な容量を超えて、サーバにストレージを割り当てることもできる。実際にデータ量が増えてストレージが必要になった際に、徐々にストレージを追加するというモジュラー型の運用が可能となる。つまり、将来を見越した余剰リソースの初期調達や高度なキャパシティ・プランニングが不要となるのだ。実際に使用している物理領域しか割り当てないという点では、グリーンITにも大きく貢献することになる。

中規模〜小規模のシステムにとっては、ストレージはまだコスト的にも負担が大きい。できるところから本当に必要な分だけ導入し、徐々に拡張できるストレージの仮想化機能は、共有ストレージ導入のハードルを大きく下げることになるだろう。

| ハードやソフトだけでなくトータルな仮想化サービスを提供 |

|

東京・三田に設置されたデルのソリューション・イノベーション・センター |

デルが提供できるのは、こうした仮想化に最適化されたサーバやストレージだけではない。

まず、Windows Server 2008やHyper-Vといった仮想化ソフトウェアは、OEMによりワンストップで提供される。このため、販売〜導入はもちろん、保守サポートに至るまで、デルによる一元的で迅速な対応が可能だ。

また、自社のハードウェアを用いた仮想化検証環境も用意している。少ないハードウェアで多くの仮想マシンが稼働する仮想化環境では、より確実な稼働状況の監視やバックアップ運用、パフォーマンスや可用性の担保が必要となる。物理・仮想の混在環境下で最適な運用を行うための技術の蓄積が求められるのだ。

また、サーバ数台を統合する場合ならばともかく、百台を超える規模の統合を行うとなると、実データをもとにした確実なサイジングが不可欠だ。デルでは、実際に一定期間の既存サーバのトラフィックや負荷の状況をモニターして分析し、適切なサーバ統合計画を提示する「アセスメントサービス」を提供している。こういった部分までノウハウとして蓄積し、サービスとして提供できるのが、デルの提供する仮想化のソリューションの大きな特長にもなっている。

「仮想化は、ある種生き物のようなもの。サーバを『作る』とか『コピー』するなどというように、サーバの導入に関する新しい考え方が生まれ、『仮想マシン』という形でシステムを拡張したりテスト環境を作ったりできることになる。真の仮想化技術の恩恵を享受するためには企業内で『仮想化の文化』というものを醸成する必要がある。そのためにも、小規模でもテスト環境でもまずは利用してみていただきたいし、そしてユーザー側もベンダ側にも仮想化技術に長けた技術者がもっと増えてほしい」と布谷氏。そのためにも、より充実した仮想化トータルサービスの提供と、きめ細かな情報発信をデルは続けていく。

【ミニコラム】 ブレードサーバでは、ブレードを容易に抜き差しして、リソースの交換や追加を行えるのが大きな特長だ。仮想化による統合でリソースが足りなくなった際にも、容易にリソースを追加できる。 |

提供:デル株式会社

企画:アイティメディア 営業本部

制作:@IT 編集部

掲載内容有効期限:2008年12月03日

|

||||||||||

関連リンク |

|

|

関連記事 |

| |