デルが第11世代サーバで実現する

|

デルは4月、同社として第11世代のサーバ製品群を発表した。全製品でインテルの新サーバCPUを全面的に採用、標準に準拠しながら拡張性を大幅に向上するとともに、管理のシンプル化にも力を注いだ。デルが新製品群で目指すのは「サーバを減らすためのサーバ」だ。

デルは2009年4月1日に同社の第11世代サーバ群を一挙に発表した。新たなサーバ群に込められたメッセージは「サーバを減らすためのサーバ」。サーバを売る会社としては非常に思い切ったいい方だが、デルは基礎体力の充実した標準ベースのサーバと、シンプルでオープンな管理ツールを通じて、ITの構築・運用コストの削減を追求する。

デルが発表したのはブレードサーバ 「Dell PowerEdge M610」「Dell PowerEdge M710」、タワー型サーバ 「Dell PowerEdge T610」、ラック型サーバ 「Dell PowerEdge R610」「Dell PowerEdge R710」の全5機種だ。すべてにわたって3月31日にインテルが発表した最新のサーバ用クアッドコアプロセッサー「インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台」(開発コード名:Nehalem-EP)を最大2つ搭載し、そのパワーを最大限に活用できる。

|

| ブレード、ラックマウント、タワーのすべてのジャンルで新世代サーバが発表された |

| サーバ用プロセッサーの常識が変わる |

インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台は、これまでのサーバ用プロセッサーの常識を覆した、インテルとしては「インテル® Pentium® Pro プロセッサー」以来の大型製品だ。2004〜2005年ごろのサーバに搭載されていたシングルコア世代のインテル® Xeon® プロセッサーと比べて最大で9倍の性能を持ち、電力コストなどの削減効果により、新しいサーバへの投資は約8カ月で回収できる。リース更新時期を迎えたサーバを使い続けるよりも、Xeon 5500番台搭載サーバに乗り換えたほうが圧倒的に有利というのがポイントだ。

|

その基盤となっているのは「インテル® QuickPath テクノロジー」。2つのプロセッサー間、そして各プロセッサーとチップセット間を1対1で直接接続することでデータのやり取りにおけるボトルネックを回避。各プロセッサーはメモリに直接アクセスでき、メモリ帯域幅は前世代に比べて最大で 3.5倍に拡張されている。メモリスロットはプロセッサー当たり9スロット、2プロセッサーでは18スロットまで設けることができ、8GBのメモリモジュールを使えば144GBまで搭載可能。

また、Xeon 5500番台は各プロセッサーコアが2つのスレッドをサポートする「インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー」を搭載し、マルチスレッド・アプリケーションのスループットを向上する。インテル Xeon プロセッサー 5500番台のプラットフォームは、より柔軟かつ動的なデーターセンターの構築に向けI/Oやネットワーク仮想化機能の強化をしており、性能面でも前世代の製品と比較して最大160%の性能向上を実現した。Xeon 5500番台は、プロセッサーの世代を超えたライブマイグレーションを実現する「インテル® VT FlexMigration」にも対応している。

|

| Xeon 5500番台は高速化、拡張性強化、省電力化につながる数々の機能を搭載 |

Xeon 5500番台は、単に「高速」とか「電力消費が少ない」というだけでなく、積極的にプロセッサーレベルで無駄を省く設計がなされている。

代表的な例が「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」だ。あるコアの処理負荷が高まると、これを定格周波数以上で動作することができる。逆に負荷が低いコアについては省電力モードで動作する。第 1 世代のクアッドコア製品であるXeon 5300 番台と比べて、アイドル時の消費電力は 5分の1に低減している。

こうして、Xeon 5500番台は、これまでの同社プロセッサーを大幅に上回るワット当たり性能と、仮想化への親和性を発揮する。

| デルはサーバ全機種で仮想化に対応 |

デルの第11世代サーバでは、Xeon 5500番台のパワーを、特にサーバ仮想化で生かすためのさまざまな工夫がなされている。

デルはこれまで一部機種で、仮想化に最適化した設計を提供してきたが、今回はこれを全機種に拡大した。「今後はITインフラの中で必ず何らかの形で仮想化技術を活用する」という観点から、ブレード、ラックマウント、タワーと、サーバの種類にかかわらず、仮想化を使えるようにしようというのが同社の狙いだ。

具体的には、まず全機種でメモリスロット数を前機種に比べ1.5倍〜2.25倍と、大幅に増やした。例えばPowerEdge 2950 IIIの後継製品であるDell PowerEdge R710では、メモリスロットをXeon 5500番台の2ソケットサーバの上限である18スロット搭載。2950 IIIの8スロットに比べて2倍以上になった。フルハイト・ブレードサーバのM710も18スロット。1UラックマウントサーバのR610やハーフハイト・ブレードサーバのM610でも、12スロットを搭載している。

メモリスロット数が増えたということは、大規模な構成が可能になるだけでなく、メモリコストの節約にもつながる。32GBのメモリを構成する際に、8スロットのサーバでは4GBメモリモジュールを8本調達する必要があったが、18のスロットがあれば、安価な2GBのメモリモジュールを16本利用すればいい。

また、全機種において、オンボードでギガビットイーサネットを4ポート搭載。PCIeスロットの空きも増えているため、仮想化に向けてネットワーク接続やストレージ接続を強化することが簡単にできる。

さらにこれも全機種で、マザーボード上に内蔵USBポートとSDカードスロットを備え、組み込み型のハイパーバイザーを起動できるようにしている。デルは全機種で、VMware ESXi、XenServerなどのハイパーバイザーを工場でSDカードに組み込んで出荷する体制を整えている。

こうして、仮想化を使いたいユーザーは、幅広い選択肢から自分の使いたいサーバを選ぶことができる。すべてのサーバの性能と拡張性が新CPUを活用することによって底上げされているため、これまでのサーバをより少ない台数にまとめ上げるのに適している。

デルは今後も、より強力なタワー型サーバやより安価なラックマウントサーバなどの新製品を展開し、ラインナップをさらに強化していく予定だ。

省エネ性能という点では、ファンは従来製品に比べ、約60%の省電力化を実現した。電源装置のAC/DC変換効率は、ブレードサーバのみ従来から90%以上だったが、今回はラックマウントサーバとタワー型サーバで80%強だったものを最大92%まで向上した。

管理者がシステムとしての消費電力の上限を設定して、これを超えないようにサーバシステムの消費電力全体を制御できる機能も見逃せない。

第11世代サーバは、メンテナンス性を向上する多数の改善によって、ITのシンプル化に貢献している。

ラックマウントサーバのLCDディスプレイの位置やハードディスクの位置は共通化されている。タワー型サーバのT610もオプションのラックマウントキットを用いれば、横向きにしてラックに収納できる。R710、R610、T610ではファームウェア、BIOS、デバイスドライバなどのマザーボードデザインを統一、BIOSのアップデートに際しても、これらの機種を一括更新できる。

新製品は全機種で、熱効率を考え、サーバ内部でケーブルを極力使わないような設計になっている。また、ラックマウントサーバは前世代のサーバに比べ約1〜2cm程度奥行きが短くなっているのにも関わらず、ファンの数を減らし、冷却効率を高めている。また、R710におけるファンはPowerEdgeサーバとしては初めてケーブルレス&モジュラー型設計を取り入れている。合計5個のファンはまとめて専用のメタルケージにパッケージングして搭載される。メタルケージはワンタッチで取り外すことができ、勿論個々のファンを一つずつ取り外すことも可能だ。全てケーブルレスとなっているため、メンテナンス効率が向上する。

さらに、ユーザー企業におけるサーバの展開をシンプル化するため、今後デルは「Image Direct」というサービスを提供する予定だ。これはユーザー企業で導入するOSやアプリケーションを導入済みの状態で、サーバを出荷するというもの。ユーザー企業側では電源を投入しさえすれば、システムとして運用開始できる。

このサービスのメリットは、即座に運用を開始できることだけではない。従来、アプリケーションのインストールをそのアプリケーションのベンダなどに依頼していた企業では、インストール作業にかかる工数が不要になり、コストも削減できる。

| 管理ツールはもっとオープンになれる |

デルが今回の新製品で最も力を入れているのは、ITライフサイクル全体をシンプル化するというテーマの下に同社が提供している運用管理機能の強化だ。

デルはこれまで「OpenManage」という運用管理フレームワークを展開してきた。これは、IBM TivoliやHP Openviewなどの管理プラットフォームのようにITのすべてをカバーするものではない。標準に準拠したデルのハードウェア・プラットフォームの運用ライフサイクルのなかで発生する管理課題を、直接的に解決するための管理基盤だ。その上でサーバの監視ツール、展開ツール、クライアントの構成ツールなどを提供している。

OpenManageでは、基本的にサーバより上のレイヤの管理については、顧客がすでに持つツールを積極的に活用してもらうというスタンスをとっている。既存のツールがない場合、マイクロソフト、シマンテック、BMCなどのシステム管理製品を提供する業界のリーダーと、OpenManageのハードウェア管理を接続し、一つの管理フレームワークで実現するために「ISV パートナープログラム」 を推進してきた。日本では「千手」を提供する野村総合研究所のとの提携も行っている。

管理におけるもう1つの柱はサービスだ。「ProManage」「ProConsult」「ProSupport」の3種類に分かれるが、特定の運用課題に明確に焦点を絞ったサービスをピンポイントで提供している。顧客のライフサイクルによってまちまちな運用課題に対して、かゆいところに手の届くサービス提供を目指している。

デルは今回、サーバ自体の管理性を向上するとともに、OpenManageをさらにオープンに発展させる新たな管理製品を発表した。

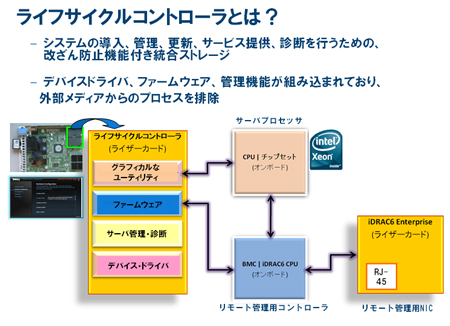

まず、今回のサーバ製品群に、「ライフサイクルコントローラ」という管理機能を組み込んだ。サーバ用として初めてUEFI(United Extensible Firmware Interface)というオープンな標準に対応し、サーバの初期設定にかかる時間を約50%削減する機能だ。

|

| ライフサイクルコントローラは設定ツールやドライバを格納している |

従来のサーバでは、BIOSのセットアップの後、OSをインストールする段階でサーバベンダの提供するCDを読み込ませるなど、複雑なプロセスが必要だった。しかし、ライフサイクルコントローラではデバイスドライバやユーティリティをマザーボード上のモジュールに格納し、ハードディスクドライブ上の管理パーティションやCDなどの外部メディアを使わずにインストールが完結できるようになった。

ファームウェアのセットアップ画面はグラフィカル・インターフェイス(Unified Server Configurator)で、操作性が非常にシンプルになった。Unified Server Configuratorは、今後バ−ジョンアップによりBIOSの設定など、より詳細なハードウェア構成が実現可能となる。リモート管理機能も、これまでオプションのボードで提供してきたものを、今回の製品からは「iDRAC6」という名称のチップとしてマザーボード上に標準で組み込んだ。

デルは加えて、OpenManageフレームワーク上の新たなサーバ管理ツール「Dell Management Console」(DMC)を発表した。DMCはこれまでの管理ツール「IT Assistant」の後継となるもので、無償でサーバ製品に添付される。DMCでは、サーバのヘルスチェックやファームウェアの更新を複数のサーバに対して実施できる。サーバのリモート管理も、DMCからiDRACに接続することで、1つのコンソールから行うことができる。

しかし、DMCで一番新しいのは、デルのサーバ以外もまとめて管理できるようになる点だ。他社サーバやPC、ネットワーク機器などを、SNMPのMIBを取り込むによって包括的に管理できる。ストレージについては、EqualLogic、Dell|EMC、MDシリーズとすべてのラインアップを1つの画面から管理・監視できるようになる。

DMCでは、無償で提供されるコンソールに、プラグインという形でさまざまな付加機能をオプションとして追加していくことができる。最初に提供されるのはシマンテックの「Altiris Server Management Suite」と「Altiris Client Management Suite」。これらがデルのDMCにつながり、DMCの画面から実行できるようになる。

Server Management Suiteは社内標準として設定したサーバのOSイメージを複数のサーバ機に展開する機能や、アプリケーション監視、セキュリティパッチの適用状況確認と自動的なパッチ配布、アプリケーションの配布などが可能だ。Client Management Suiteについても、エンドユーザーPCを対象としたOSイメージ展開やセキュリティパッチの配布をDMCのなかから実行できる。

今後、シマンテックの資産管理やヘルプデスク、バックアップ、仮想環境と物理環境を統合した最適化機能、サーバとクライアントのセキュリティ機能、マイクロソフトの「System Center」などを、プラグインとして順次提供していく。デルはこのように、さまざまなソフトウェアベンダの管理ツールを、DMCから利用できるようにするための統合作業を進めていく。単にDMCの画面から各社の管理ツールを立ち上げるというだけでなく、DMC側で用意する構成情報データベース(CMDB)に、各種ツールからの情報をまとめて格納するので、統合度は非常に高い。

デルがDMCで目指すものは、シンプルで実効性の高い管理環境だ。多くの管理プラットフォームは、使う機能は限られているのに、ミドルウェアを含めて製品構成やライセンス体系、設定、運用が複雑だ。DMCはこれらの管理プラットフォームと直接競合するものではないが、IT運用の円滑化とコスト削減に直結する機能を直接、分かりやすい形で提供することを目指している。DMCでは組み合わせる製品の数が圧倒的に少なく、ライセンスコスト、サーバ数、導入所要時間の点で非常に優れている。

無駄なコストと労力を減らせるオープンでシンプル、効率的な環境こそ、デルがサーバ製品と管理ツールで目指す目標だ。

提供:デル株式会社

企画:アイティメディア 営業本部

制作:@IT 編集部

掲載内容有効期限:2009年5月19日