Red Hat Enterprise Linux 4

| Red Hat Enterprise Linux 3の発売から1年半、18カ月という製品サイクルどおり、新バージョンが発表された。SUSE LINUX Enterprise Server 9(以下SLES9)の国内販売、Solaris 10の無償配布開始と、エンタープライズ市場に大きなうねりが起こりつつある中で、Red Hat Enterprise Linux(以下RHEL)がどこまでその地位を堅持できるのか、その真価を見ていく。 |

2005/4/26 |

![]() RHEL4における変更点

RHEL4における変更点

■カーネル2.6の採用

RHEL4から、ついにカーネル2.6.9ベースとなった。カーネル2.6はその先進性故に、安定性を重視するエンタープライズ分野では、ベンダ側もユーザー側も採用には慎重であった。だが、RHEL4の先行プロジェクトであるFedora Core 3での成果が生かされ、ようやくRed Hat社のお墨付きとなった。

カーネル2.6がもたらすスケーラビリティと堅牢性については、@ITでもSLES9のレビューや全貌を現したLinuxカーネル2.6で紹介しており、現時点ではカーネル2.6自体に目新しさはない。また、スレッド処理を強化するNPTL(Native Posix Threading Library)などカーネル2.6の機能の一部がRHEL3にも盛り込まれていたこともあり、新機能面よりもSerial ATAなどの新しいデバイスへの対応の方が目を引く。

■SELinuxの搭載

SELinux(Security Enhanced Linux)は、米国NSA(The National Security Agency:米国家安全保障局)が中心となって開発した、セキュリティを拡張するカーネルモジュールである。従来のファイルアクセス権は、「ファイル所有者」「ファイル所有者が所属するグループ」「そのほか」を、読み取り(r)/書き込み(w)/実行(x)の3種類でコントロールするシンプルな方式だった。SELinuxは従来の方式に加え、

- どのプロセスやユーザーが

- どのファイルにアクセスできるか

というように、ユーザーのアクセス権限に加えてプロセスのアクセス権限までを厳格に管理する。プロセスやユーザーに必要最小限の権限を割り当てることで、たとえ侵入を許しても、攻撃者は強い権限を得ることができないというわけだ。つまり、セキュリティホールを完全には防げない代わりに、最悪の場合でもシステム全体やほかのプロセスが乗っ取られることを防止するというものだ。

SELinuxは、RHELの先行プロジェクトであるFedora Core 2から採用されており、次のFedora Core 3ではデフォルトで有効になっていた。RHEL4でも、インストール直後からSELinuxが有効になっている。

# ps -aeZ |

| 注:Zオプションでセキュリティコンテキスト情報を確認できる。 |

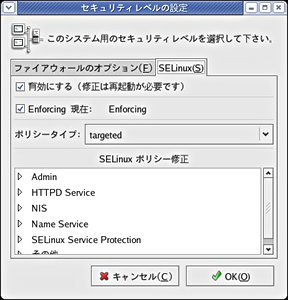

Fedora Core3同様、RHEL4にもSELinuxを設定するGUIツールが付属しており、コマンドライン操作を行わずにポリシーの修正が行える。

|

| 画面1 セキュリティレベルの設定画面 |

SELinuxは、ファイルとディレクトリのセキュリティコンテキスト情報を「XATTR」と呼ばれる拡張属性に格納しなければならず、ext2、ext3、XFSのいずれかのファイルシステムを使用する必要がある。そのため、ReiserFSには対応していない。また、XFSを使用する場合にも注意が必要だ。ファイルシステム作成時にiノードのサイズを拡張しておく必要があり、「-i size=512」などのオプションを付けてmkfsを実行する必要がある。そのような手順が必要なためか、インストーラ(anaconda)でディスク構成を決める際にXFSを選択することはできない。RHEL4で使えるジャーナリングファイルシステムは、実質的にはext3のみになる。

|

| 画面2 ディスク構成変更画面。anaconda選択できるジャーナリングファイルシステムはext3のみ |

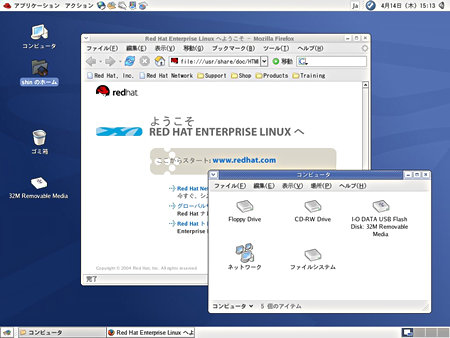

■デスクトップ環境

デスクトップ環境はFedora Coreと同様にGNOMEがデフォルトとなっており、ログイン画面にはGDMが使用されている。FirefoxやOpenOffice.orgなど、主要なデスクトップアプリケーションやGNOMEパネル、メニューはほとんど日本語化されており、操作に違和感はない。RHEL4から日本語変換にIIIMF(Internet/Intranet Input Method Framework)が新規に採用されたが、Language Engineにはiim-le-cannaが組み込まれており、従来どおりCannaが使用できる。また、デスクトップアプリケーションやGNOMEデスクトップとの相性も良くなっている。

ただし、標準日本語ロケールはFedora Core 3と同じくUTF-8に変更されている。

# echo $LANG |

場合によっては既存環境の変更を強いられるだろう。

サーバ用途ではあまり必要ないが、デスクトップ用途ではUSB CD-ROMドライブやUSBメモリなどでUSBホットプラグを利用することもあるだろう。RHELでは、gnome-volume-managerによりUSBホットプラグを簡単に利用できる。ただしUSBハードディスクは次のアップデートまで未対応となっている。

|

| 画面3 RHEL4のデスクトップ。USBメモリがマウントされている(画像をクリックすると拡大表示します) |

■管理ツール

各種の設定ツールは、GNOMEメニューの「システムツール」または「システム設定」にまとめられている。RHEL ASやESでデスクトップを見るのはインストール時と障害対応か設定変更などの臨時作業のときくらいで、普段の作業はsshを介したリモートターミナルで行う人がほとんどだろう。その場合、設定ツールとしてはsystem-config-xxx-tuiコマンドを使用する。例えば、ネットワークの設定を行うならsystem-config-network-tuiコマンドである。

|

| 画面4 system-config-network-tuiコマンドの画面 |

GUIツールの種類の多さに比べて、ターミナル専用CUIツールは少ない。そのため、基本的な作業以外については/etc下の設定ファイルを直接編集することになる。

|

1/3

|

|

||||||

|

||||||

| Linux Squareプロダクトレビュー |

| Linux Squareフォーラム 製品情報・レビュー関連記事 |

| 特集:2007年、Linuxディストリビューションの歩みを振り返る 商用、非商用ともにメジャーバージョンアップが相次いだ2007年。主なディストリビューションを取り上げ、アップデート内容を紹介します |

|

| プロダクトレビュー[Ubuntu 7.10 日本語ローカライズド Desktop CD] 海外のみならず日本国内でも人気急上昇中のUbuntu。優れたインターフェイスを備えるとともに、豊富な機能がコンパクトにパッケージされている |

|

| 特集:業務で使うデスクトップLinux カタログ 定型業務さえこなせればよいという部門も多い企業環境は、コンシューマ市場以上にLinuxへの移行が容易ともいえる。そこで、6つのLinuxディストリビューションを紹介する |

|

| 特集:Linuxで動くリレーショナルデータベース・カタログ データベースサーバのOSとしてLinuxを採用するケースが増えている。Linuxで動作する7つの主なリレーショナルデータベースを紹介する。製品導入の際の参考にしてほしい |

|

| 特集:Windowsで動くXサーバ・カタログ やや特殊な用途に用いられてきたXサーバだが、活用しだいでは普通の管理用途にも有用だ。そこで、Windowsで動作する6本のXサーバを紹介する。選択の参考にしてほしい |

|

| 特集:Linuxで動くJavaアプリケーションサーバ・カタログ アプリケーションサーバは、いま最も開発競争が激しいジャンルの1つだ。その中から、Linuxに対応する5つの商用製品を紹介する。製品導入の際の参考にしてほしい |

|

| 特集:Linuxで動くWebグループウェア・カタログ Linuxを業務用サーバに採用するケースも増えている。そこで、Linuxをサーバとして利用するWebベースのグループウェアを紹介しよう |

|

|

- 【 pidof 】コマンド――コマンド名からプロセスIDを探す (2017/7/27)

本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、コマンド名からプロセスIDを探す「pidof」コマンドです。 - Linuxの「ジョブコントロール」をマスターしよう (2017/7/21)

今回は、コマンドライン環境でのジョブコントロールを試してみましょう。X環境を持たないサーバ管理やリモート接続時に役立つ操作です - 【 pidstat 】コマンド――プロセスのリソース使用量を表示する (2017/7/21)

本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、プロセスごとのCPUの使用率やI/Oデバイスの使用状況を表示する「pidstat」コマンドです。 - 【 iostat 】コマンド――I/Oデバイスの使用状況を表示する (2017/7/20)

本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、I/Oデバイスの使用状況を表示する「iostat」コマンドです。

|

|