なぜ、製品ライフサイクル管理が必要なのか──開発力・ブランド力・収益性の向上を目指して:次世代ソリューションPLMとは(1)

1990年代に巻き起こった「サプライチェーン改善」のブーム。だが生産・出荷プロセスをいくら改革しても、製品のブランド戦略を確立した上で根本的にコストを見直さなければ、真に強い企業体質は作れない。そこで現在注目されているのが「PLM(Product Lifecycle Management)」だ。本連載では、収益性向上のカギを握る新ソリューション「PLM」について、実例を交えながら、そのコンセプトや効果を紹介していく

次なる競争力改善のポイントとは?

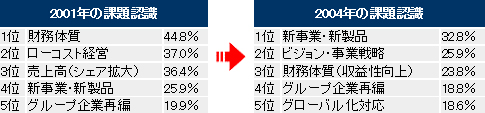

1990年初頭のバブル崩壊以降、日本企業の世界的な競争力は年々落ちてきていると言われています。そういった中でも各企業はさまざまな改善活動を通して国際競争力を維持・向上しようと努力しています。下記は日本能率協会が2002年に発表した経営課題に関する調査結果です。

このうち2001年の課題認識より読み取れることは、1995年以降の数年間で各企業は「財務体質向上」「ローコスト経営」「売上高拡大」を目指したサプライチェーンの抜本的な見直しを行っていたといえます。これは2000年前後で日本でも「ザ・ゴール」がベストセラーになったり、SCMのソフトウェアの導入が盛んに行われていることでも実証できます。

2003年現在、先進的な企業は一連のサプライチェーンの改善活動を終え、この部分に関する処方は施されたといえるでしょう。そこで次に目指す「競争力の改善ポイントは何か?」ということで認識され始めているのが、次の3点だと言えるでしょう。

- 「魅力的な製品の開発」

- 「企業・製品のブランディング確立のための統合されたビジョン・戦略」

- 「収益性の向上」

この3点をもう少し詳しく説明し、今後どこに注力して企業競争力を強化すればよいかを解説していきましょう。

“品質”から、“魅力”への転換

まずは、「魅力的な製品の開発」について見ていきましょう。“魅力的な製品(商品)”とは、いったいどういったものでしょう。いろいろな観点から語ることができますが、次のような要件が考えられます。

- 欲しい機能・性能を備えている(不必要なものは要らない)

- 値段が手ごろである

- 欲しいときに手に入る(できればみんなより先に手に入れたい)

この点を踏まえ、従来の製品開発を考えてみます。

従来、設計者・開発者は「より高品質・高性能」の製品開発を目指していました。また、製品開発工程はクリエイティブな工程であるため、業務プロセスの統制やシステム化の難しい一種の“聖域”と見なされがちでした。

こうした中、製品開発工程を効率的にするために導入されたのが3次元CAD/CAEとPDM(Product Data Management)です。3次元CADやCAEの導入により、図面作成の効率や、解析による設計品質は飛躍的に向上しました。さらにPDMを導入することで、従来はバラバラだった図面と品目の統合管理も実現できました。

これらの改善は製品品質の向上には寄与しています。しかし、今後向かおうとしている「欲しい機能が手ごろな値段で、必要なときに」入手できる仕組みにはなっていません。今後はこの部分にフォーカスした取り組みが必要になってきているのです。

重要度を増す“ブランド戦略”

次は、「企業・製品のブランディング確立のための統合されたビジョン・戦略」です。

現在、各企業が「ビジョン・事業戦略」に注目しているのはなぜでしょう? これに関してはさまざまな見方・意見があるかと思いますが、以下は“製品”に注目して分析してみたいと思います。

高度成長期以降、日本の産業界は「より良いモノをより安く」作ることで国際競争を勝ち抜いてきました。しかしいま、この戦略はより安い人件費を武器にアジアの国々が取るようになってきています。世界の経済大国となった現在の日本では、これらの国々に価格で勝負することが難しくなってきています。

そこで次の戦略として日本の各企業が目指しているのが、「どうしてもこのメーカーの製品が欲しい」といった企業ブランディングの確立です。ソニーのハンディカム、メルセデス・ベンツのクルマ、ルイ・ヴィトンのかばんなど、不況といわれる中でもこれらの“ブランドバリュー”のある商品は低価格化の波に押し流されることもなく、売れ続けています。

最近の話題では、カルロス・ゴーン氏が社長になってからの日産自動車の事例が象徴的です。ゴーン社長は事業戦略のかじ取りだけでなく、各製品のコンセプトや品質(実際に自社の新車には試乗しているそうです)およびコマーシャルなどのマーケティングにまで関与し、日産自動車の企業ビジョンを、マーチやZといった製品にまで浸透させ、魅力的な製品を復活することで、V字回復を果たしたことは記憶に新しいところです。

このように、ビジョンや事業戦略を製品にまで浸透させ、その経過を把握する仕組みがいま、求められています。

原価の80%を決める量産以前の工程を改善

最後に「収益性の向上」です。このキーワードは従来より盛んに使われてきました。どの企業も「購入原価の低減」や「サプライチェーンの効率化」「工場の海外移転」などの取り組みを通じ、収益性の向上を目指してきました。

しかし、これらの施策は“量産”段階における収益性の改善でしかありません。一般に、製品の原価の80%は設計段階で決まってしまうといわれています。量産段階におけるこれらの改善は、製品原価の決定要素の残り20%部分の改善にほかなりません。

そこで最近注目されているのが、設計段階の製品原価の把握はもとより、人や設備まで含めて設計開発に費やされた投資金額を把握するための仕組みです。

こうした仕組みは、単に研究・開発投資費用を集計して予実管理するだけではありません。製品リリースのタイミングや、市場からの撤退時期を計る判断材料とするなど、戦略的な活用が考えられます。これにより、製品の早期市場投入による先行者利益を確保するとともに、売れなくなってきた製品を適切なタイミングでスクラップすることで、ロスを最小限に食い止め、収益性の向上につなげられます。

市場が求める製品を“適切なタイミング”で供給

いまなぜ、PLM(Product Lifecycle Management)が必要とされているのでしょうか?

現在はし好の多様化により、多品種少量生産を余儀なくされています。さらに、製品の新鮮さをアピールできる期間も短くなってきています。

こうした多品種少量生産・ライフサイクルの短期化というビジネス環境下においても、消費者に受け入れられる製品を提供するには、従来以上の品質を維持することが求められています。

このような状況下では、製品戦略としては「適切な製品を適切な時期に適切なコストで市場に投入すること」が、ますます重要になってきているといえるでしょう。

| -“right product to market” | 適切な製品を |

|---|---|

| -“at the right time” | 適切な時期に |

| -“at the right cost” | 適切なコストで──市場に投入する |

従来のような量産段階だけのコスト管理ではなく、サービス段階や設計段階のコストも製品単位に把握して、製品の投入時期や撤退時期までもコントロールしていくことができなければ、競争に勝ち残るのは難しくなってきています。

重要なことは、次の3点です。

- 製品ライフサイクルの成長期・衰退期を踏まえた適切なタイミングでの製品投入

- 製品ライフサイクルにわたる損益分岐点を把握し、適切なタイミングでの製品の廃棄

- 市場環境に柔軟に適応して変化できるビジネスプロセスと、それを支える安定した統合システム

そこで、これら3点を実現するアダプティブ・マネジメント(Adaptive Management=市場環境に適応した経営戦略・製品戦略)が必要になってきます。

このような考え方は製造業では当たり前で、別段珍しくないかもしれません。しかし、製品を中心としたこれらの情報をコントロールすることは従来非常に難しく、膨大な投資をしなければ実現できませんでした。

従来から製造業が抱えていたこれらの課題と、製品寿命の短期化(短ライフサイクル化)といった市場環境の変化の2点が、ライフサイクルの管理──すなわちPLMが必要とされている一因であると考えられます。また、こういったニーズに適切な費用で短期間にシステム化できるソリューションやソフトウェアが出荷されだしたのも、昨今のPLMブームの一因といえるでしょう。

あらゆる産業で活用されるPLM

PLMは、自動車やハイテク製品、および重工業などの個別組み立て製品だけに適用されるソリューションではありません。

PLM実践の先進国である米国や欧州では、「PLMは製品を中心とした人・物・金・時間の管理」を実現するものと位置付けられており、ディスクリート産業だけでなく、石油・化学産業、製薬および日用品などのプロセス産業や電気・ガス・水道などのサービス産業にも適用されている事例を見ることができます。

以上で、最近PLMが必要になってきた背景をご理解いただけたかと思います。次回はPLMを実現するための考え方である「アダプティブ・マネジメント」に関して触れ、PLM実現に向けたソリューションの方向性について説明していきます。

著者紹介

▼著者名 久次 昌彦(ひさつぐ まさひこ)

SAPジャパン株式会社 プロフェッショナルサービス事業部 PLMコンサルティング部 部長

1990年代初頭よりPDMのシステム構築に従事し、システム構築と同時に設計分野におけるコンサルティングを実施。主に自動車、ハイテク、重工といった製造業における設計情報管理のコンサルティングおよびシステムを構築。2001年よりPLMの領域に活動を広げ、SAPにおける複数のPLMプロジェクトにてコンサルタントとして活躍

e-mail:[email protected]

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 全世界のPCの約4分の1が感染 悪夢のシナリオを回避する方法はあるか?

- TP-Link製NVRとルーターに深刻な脆弱性 サポート終了製品も含まれるため要注意

- LINEヤフー、全従業員向けに生成AI活用ルールを整備 「まずAIに聞く」を徹底

- Googleが描く次世代AI戦略「エージェンティックAI」の全貌 パートナー向けのレポートを公開

- AWS Client VPNに脆弱性 特定のバージョンのWindows環境に影響

- やっぱり訴えられたソフトウェアの「闇利用」 VMwareがシーメンスを痛烈非難

- サイバー被害を受けた医療機関は9割を超え 5つの欠陥から原因を分析

- SharePointの深刻な脆弱性「CVE-2025-53770」にPoCが公開される

- Broadcomがゴリ押しするVMwareの「選択と集中」 ついに“彼ら”も標的に

- 列車の脱線など大事故を引き起こすリスクがある脆弱性 13年前から放置か

表1 「直面する企業経営課題に関する調査」(有効回収数467票) 出典:日本能率協会

表1 「直面する企業経営課題に関する調査」(有効回収数467票) 出典:日本能率協会 グラフ1 製品ライフサイクルとコストの関係

グラフ1 製品ライフサイクルとコストの関係