| 特別企画:分析設計技法「三要素分析法」集中講座(1) |

|

ユーザーと共通理解できる“システム観”が必要だ

渡辺 幸三

2005/10/20

大抵の手法や表記法には、それを支援するモデリングツールが存在しています。「三要素分析法」も例外ではなく、XEAD(Xml- based Enterprise Architecture Designerの略。ジード)というモデリングツールが提供されています。XEADは筆者が自作したJavaアプリケーションで、次のサイトから無償でダウンロードできます。

モデリングツールが提供されているだけでなく、そのツールで閲覧・編集可能な実践的な「サンプル」も提供されています。それが「CONCEPTWARE」と呼ばれるレファレンスモデルライブラリーで、上記のサイトからダウンロードできます。

CONCEPTWAREのライブラリーは現時点では「財務管理」だけですが、今後「販売管理」「生産管理」「人事給与管理」が発表される予定です。それらのコンテンツは設計スキルを磨くための教材にもなるし、実務で利用する設計情報のたたき台にもなります。特に後者の使い方を筆者は、ゼロから組み立てる「スクラッチ設計・開発」でもなく、出来合いのロードモジュールをカスタマイズする「パッケージ利用開発」でもない、開発スタイルの第3の選択肢として重要視しています。

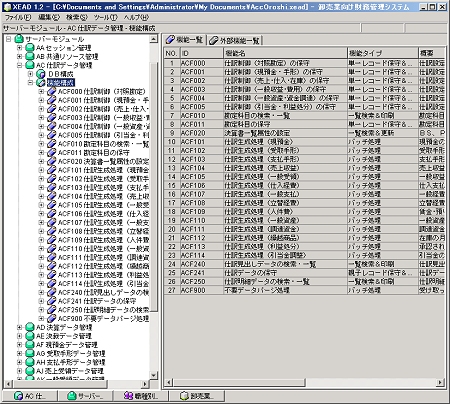

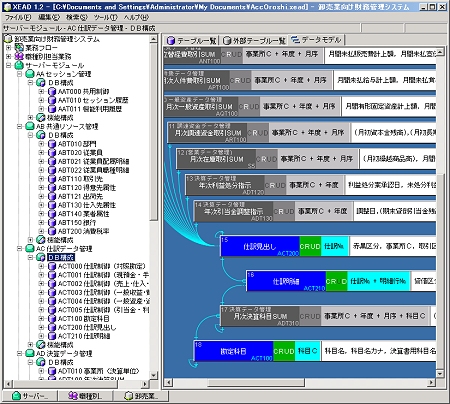

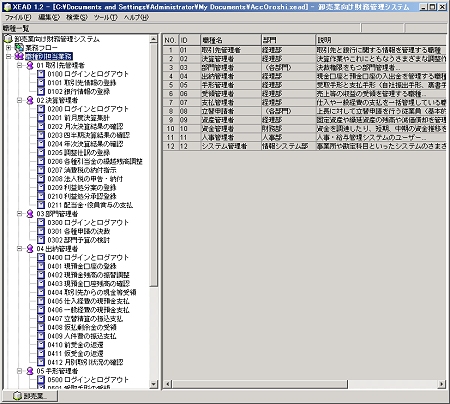

ちなみに「財務管理」は、比較的小規模な専門卸売業向けの会計システムの基本設計情報です。小規模の事業所向けとはいえ、ダウンロードして眺めれば分かるとおり膨大なものです。17個のサブシステムに分かれていて、機能定義を250個、テーブル数80個を含みます(画面1、2)。また、かかわるユーザーの職種は12種で、業務定義は90個以上に上ります(画面3)。基本設計といえども現実のコンテンツにはこれだけの情報量があります。

「財務管理」を公開したところ、一番驚かれたのは設計情報としての情報量の多さでした。実は基本設計情報の規模としてこの程度は序の口です。「基本設計」というものが、何やら概略的で抽象的な図案や個条書きをちょこちょこまとめるだけの仕事と思われがちですが、そんなことはありません。システム開発は「複雑さとの戦い」とよくいわれますが、その戦いは基本設計の段階ですでに始まっています。複雑なシステムの在り方を分かりやすくユーザーに示し、膨大な設計要素を効果的に管理するためにこそ、分析設計手法は慎重に選定されなければなりません。

いい換えれば、小規模な財務管理システム程度の情報量を持つコンテンツさえ扱えないような手法やツールは使い物にならないということです。「作曲法」の効果を調べたいのなら、方法そのものについてあれこれ調べ回る必要はありません。その方法を用いて作曲された「楽曲」を鑑賞してみればいいのです。同様に、分析設計手法の効果を手っ取り早く知りたいのなら、それに基づいて組み立てられた(財務システムあたりのオーソドックスな)設計コンテンツを「鑑賞」してみればいい。手法そのものの観念的な効果ばかりを喧伝する「方法論主導」の時代が終わって「コンテンツ主導」の時代が始まりつつあります。それはとても健全なことです。

次回は後編として、「データモデル」「機能モデル」「業務モデル」を具体例を挙げながら説明します。三要素分析法において、上述したような複雑膨大な要素がどのように分かりやすく示されるかを理解できるでしょう。

| index |

特別企画:分析設計技法「三要素分析法」集中講座(1)

ユーザーと共通理解できる“システム観”が必要だ |

|

| |

Page

1

「三要素分析法」のシステム観

「三要素分析法」の9つの構成要素 |

|

Page 2

「方法論主導」から「コンテンツ主導」へ |

|

|

■要約

システム開発のボトルネックは「ユーザーと技術者との意思疎通」であって、「技術者同士の意思疎通」ではない。

システムの基本構造は、利用される分析設計手法の「システム観」に規定されるので、プロジェクトにとって手法の選定は決定的に重要である。

「三要素分析法」のシステム観は「業務システム」の特性に基づいている。システムの実物である「実装」のブロックが、「論理要件」と「物理制約」という2つの礎石に載った見方を基本とし、それぞれのブロックは「データ構成」「機能構成」「業務構成」という3つのアスペクトで縦断された奥行きを持つ。3つのブロックと3つのアスペクトから切り出される9つの要素で企業システムはとらえられる。

「三要素分析法」を支援するモデリングツール「XEAD(ジード)」が無償公開されている。さらにこのツールで閲覧・編集可能な実践的なサンプルも提供されている。分析設計手法の効果を確認するための材料として、この種のコンテンツは要チェックである。 |

|

| ▲記事の先頭<Page1>に戻る |

| profile |

渡辺 幸三(わたなべ こうぞう)

企業システムを専門とするシステムエンジニア、プログラマ。「業務システムのための上流工程入門」「生産管理・原価管理システムのためのデータモデリング」(日本実業出版社刊)ほか。有限会社ディービーコンセプト代表。

ブログ「設計者の発言」 |

|

| ■記事の「要約」がメールで読めます■ |

記事の「要約」を毎週水曜日にメールでお届けしています。

下の「@IT情報マネジメント メールマガジン」からお申し込みください。

|

|

キャリアアップ