NECグループ、自社製PBXを捨てZoom Phoneへ全面移行:羽ばたけ!ネットワークエンジニア(90)

NECネッツエスアイは2025年4月17日、NECグループ従業員11万人が利用するZoom Phoneを同年3月から運用開始したことを発表した。その特徴と国内最大のPBXベンダーであったNECがZoom Phoneに切り替えた意味について述べる。

筆者は2009年4月から2021年3月までNECのネットワーク事業部門に在籍していた。在籍期間の少なくとも前半において、NECはシェア50%を超える国内最大のPBX(Private Branch Exchange)ベンダーだった。そのNECが自社製PBXを捨てて「Zoom Phone」に全面移行したことは、一般の企業がZoom Phoneに切り替えるのとはまったく違う意味があると筆者は感じている。

NECネッツエスアイ DXソリューション事業本部 エンパワードビジネス推進本部への取材を踏まえ、NECグループのZoom Phoneによる音声網の特徴と「自社製PBXからZoom Phoneに切り替えた」意味について述べる。

レガシーなPBXからクラウドPBXに移行するメリット

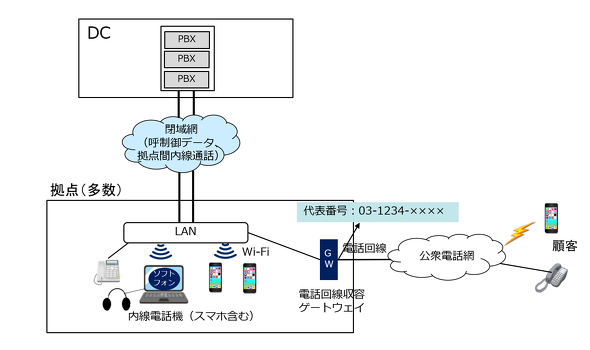

NECグループの事例を見る前に、レガシーなPBXからクラウドPBX(Zoom Phoneや「Teams Phone」)に移行するメリットを復習しておく。下図はレガシーPBXをデータセンターに設置し、多数の拠点を収容する「IPセントレックス」の例だ。

電話回線を各拠点に引き込み、GW(ゲートウェイ)でIPネットワークに接続する。発信や着信の呼制御はPBXで行い、拠点間の内線通話は閉域網を使う。IPセントレックスは各拠点にPBXを設置するよりも設備コストを削減できるため、2000年代以降最近まで、多くの大企業で使われていた。

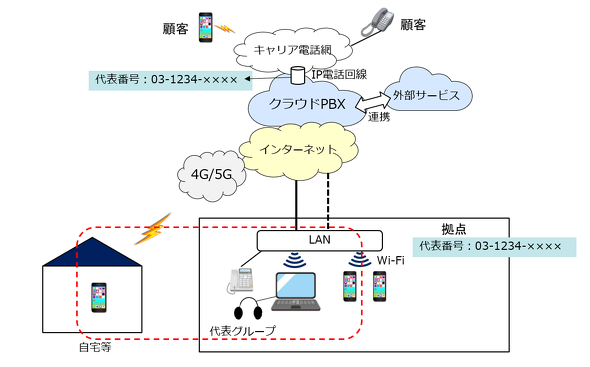

クラウドPBXを適用した構成は次図のようになる。

クラウドPBXの最大のメリットは、EOL(保守期限切れ)がなくなることだ。PBXはEOLを迎えるたびに高いコストをかけてハードウェアを更改せねばならないが、サービスであるクラウドPBXにEOLはない。単なる電話だけでなく、ビデオ会議、インスタントメッセージ、ホワイトボードなど豊富なコミュニケーション機能がそろっていることも大きな魅力だ。

AIを使った会話要約や文字起こし、CRM(顧客関係管理)/電話帳などの外部サービスとの連携など、高度な付加機能を備えたクラウドPBXもある。

拠点に引いていた電話回線はクラウド(DC)側に集中できるようになった。これによって拠点のゲートウェイが不要となり、その機器費用/保守費用が削減できる。もっとも、電話回線のDC集中はレガシーPBXでも可能なので、クラウドPBXだけのメリットではない。

クラウドに03などで始まる固定電話の電話番号を集中できるのだが、同じ「03」で始まる市内の電話にかけるときでも「03」をダイヤルせねばならない。

NECグループのZoom Phone

筆者が最も知りたかったのは、「国内トップシェアのPBXベンダーであったNECが自社製PBXを捨ててZoom Phoneへ全面移行した」理由だ。

NECネッツエスアイ DXソリューション事業本部 エンパワードビジネス推進本部によると、「コーポレートトランスフォーメーション、働き方DX(デジタルトランスフォーメーション)の実現にZoom Phoneが必要だと判断したため」というのが、その理由だ。今後、データドリブンの実現や効率化、コミュニケーションの質の向上を図るという。

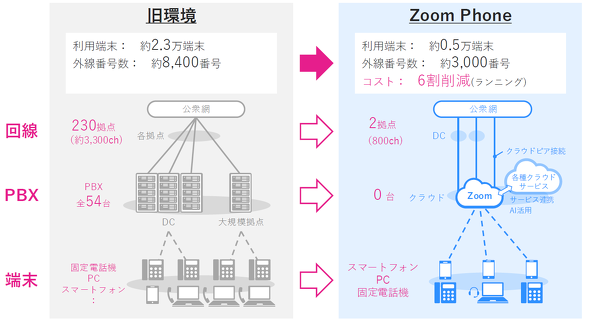

旧環境とZoom Phoneの対比を下図に示す。

NECグループは、PBX54台を廃してZoom Phoneへ移行した。全国230拠点に引かれていた電話回線と電話番号は一部の代表回線を除いてクラウド側に集約されている。旧環境で各拠点にあったゲートウェイは不要となった。外線番号は各部署で見直し、約8400番号から約3000番号へと大幅に削減した。これらの取り組みの結果、ランニングコストは6割削減された。

自宅や外出先でも代表番号の電話を受電、架電できるロケーションフリーを実現した他、AIによる音声データの要約なども可能となった。

グループ会社間でZoom Phoneの契約が異なる場合でも、組織情報のリンクや内線通話が可能な「マルチテナント機能」も利用されている。従業員の氏名や電話番号を複数テナント間で連携することで、相手の電話番号を知らなくても名前検索から電話する、電話帳に登録していない相手でも着信時に名前を自動で表示する、など効率的なコミュニケーションができる。

「PBX時代」の終焉、「コミュニケーション新時代」の幕開け

一般の企業がPBXを止めてZoom Phoneに更改するのと、NECグループがZoom Phoneへ全面刷新するのとではまったく意味が違う。国内でPBXトップシェアベンダーであり続けたNECが自社製PBXを捨ててZoom Phoneへ全面刷新することは、NECが自ら「PBX時代の終焉(しゅうえん)」を宣言しているように筆者には感じられた。

それは同時に「コミュニケーション新時代」の宣言でもある。新時代に採用したサービスが自社サービスでないことは、NECに在籍していた筆者からすると残念な感もある。しかし、そんなことにこだわらずに率先して新時代を開いているところは素晴らしい。

従業員全員が携帯電話を持つ、つまり全員が電話回線を持つのが当たり前になった現在、「限られた数の電話回線を多数の従業員でシェアする」ことを目的に生まれたPBXの役割は限定的になり、PBXを使う通話は激減した。「PBX機能」が必要なのは、顧客からの問い合わせや申し込みの受け付けなどを「代表電話番号」で行う場合だけだ。

企業は「特別な事情」がない限り、PBXを捨てるべきだ。特別な事情とは、「構内内線電話が絶対止まることを許されない」用途だ。例えば、化学プラントや鉄道会社の保安用内線電話は、止まることが許されない。クラウドがダウンしたり、インターネット回線が全断したりすると使えないクラウドPBXでは困るのだ。オンプレミスのレガシーPBXを冗長化し、固定電話機を使うのが一番手堅い。このような用途ではまだしばらくPBXが残るだろう。

企業は、PBXを捨てた上でどんなコミュニケーションシステムを選択、設計するにしても、PBX機能への投資は最小限にすべきだ。何を目的にどんな使い方を想定したコミュニケーションシステムにするか、これまでとはまったく違う発想が求められている。

筆者紹介

松田次博(まつだ つぐひろ)

情報化研究会(http://www2j.biglobe.ne.jp/~ClearTK/)主宰。情報化研究会は情報通信に携わる人の勉強と交流を目的に1984年4月に発足。

IP電話ブームのきっかけとなった「東京ガス・IP電話」、企業と公衆無線LAN事業者がネットワークをシェアする「ツルハ・モデル」など、最新の技術やアイデアを生かした企業ネットワークの構築に豊富な実績がある。本コラムを加筆再構成した『新視点で設計する 企業ネットワーク高度化教本』(2020年7月、技術評論社刊)、『自分主義 営業とプロマネを楽しむ30のヒント』(2015年、日経BP社刊)はじめ多数の著書がある。

東京大学経済学部卒。NTTデータ(法人システム事業本部ネットワーク企画ビジネスユニット長など歴任、2007年NTTデータ プリンシパルITスペシャリスト認定)、NEC(デジタルネットワーク事業部エグゼクティブエキスパートなど)を経て、2021年4月に独立し、大手企業のネットワーク関連プロジェクトの支援、コンサルに従事。新しい企業ネットワークのモデル(事例)作りに貢献することを目標としている。連絡先メールアドレスは[email protected]。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

5000台規模のZoom Phone、千代田化工建設がわずか4カ月で導入に成功した理由とは?

5000台規模のZoom Phone、千代田化工建設がわずか4カ月で導入に成功した理由とは?

コロナ禍を契機に、固定電話機中心のレガシーなPBXから、場所にとらわれない働き方を可能にするクラウドPBXへの移行が進んでいる。企業としては短期間に、低コストで高機能なクラウドPBXを導入したい。そのためのポイントはどこにあるのだろうか。 Zoom Phoneで「脱・PBX」はできるか?

Zoom Phoneで「脱・PBX」はできるか?

脱・PBX(構内電話交換機)の流れは10年ほど前から続いている。音声クラウドサービスはそのための手段だ。新しい音声クラウドサービス「Zoom Phone」が日本でも2021年から使えるようになった。Zoom Phoneで「脱・PBX」はできるのだろうか? 2025年の企業ネットワークは「ワイヤレスの高度活用」と「電話の革新」に注目

2025年の企業ネットワークは「ワイヤレスの高度活用」と「電話の革新」に注目

2025年に企業ネットワークを進化させる要素として、5G、衛星通信、sXGPなど多様化する「ワイヤレスの高度活用」と、クラウドPBXと固定電話番号の柔軟な使い方で可能になった「電話の革新」について述べる。