AIの力でクルマを激変させるSDV 既存自動車メーカーの挑戦と課題:SDV、AIとクルマの近未来(2)(1/2 ページ)

SDVはとりわけ、既存自動車メーカーにとって大きな挑戦となる。構築してきたビジネスモデルの変革と直結しているからだ。では、結局SDVとは何で、どのようなトレンドが見られるのか。そして既存自動車メーカーはどう取り組んでいるのだろうか。

世界中の自動車メーカーがこぞって力を入れるSDV(Software-Defind Vehicle)。「クルマのスマートフォン化」という言葉では表現しきれない大きな動きで、既存自動車メーカーにとっては発想の転換と膨大な投資が求められる。本記事では日産自動車の山内進一郎氏が、2024年11月末に開催された「EdgeTech+」で行った講演から、SDVによるサービスの可能性やアーキテクチャの変化、開発プロセスの変革について語った部分を編集してお届けする。前編はこちらでお読みいただきたい。

AIによるユーザー/オーナー体験向上への動きが活発化

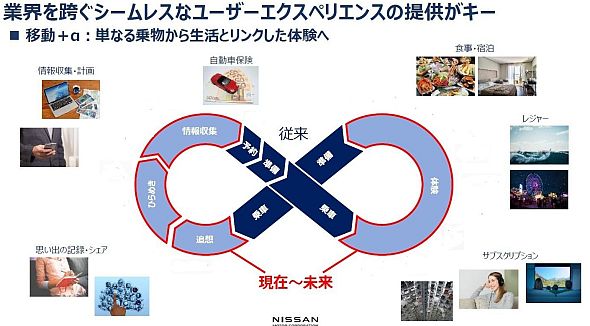

自動車各社は、AI(人工知能)を活用したSDV化の取り組みを進めている。AIの活用といえば、ADAS(先進運転支援システム)から自動運転への流れがまず頭に浮かぶが、乗車前、乗車中、乗車後のさまざまな場面をカバーした直接的なサービスから、異業種企業と組んだ仕組みづくりまで、多岐にわたると山内氏は説明した。

まず、AI音声アシスタントに指示することで、シートポジションやエアコンの設定、バッテリー残量確認、ナビゲーションなど、車内空間をパーソナライズできる車が増えてきた。

また、車の走行データなどから、メンテナンス時期や故障発生前の予防措置を提案するサービスが提供されつつある。これと関連した動きにテレマティクス保険がある。これは安全運転者に割引が適用されるなど、運転履歴に基づいて保険料を調整する仕組み。運転サポートや事故の自動通報機能を備えた商品もある。

Teslaは電気自動車を売っているだけではない

自動車メーカーによるAIの活用は、ユーザー/オーナー体験の直接的な向上にとどまらない。「異業種とのバリューチェーン連携によって、新たなビジネスモデルを形成する動きが広がってきた」という。

新たなエコシステム構築の典型例として、山内氏はTeslaの「Autobidder」を挙げた。これはTeslaが提供するエネルギーマネジメントソフトウェア/プラットフォームだ。AIで電力の需要と供給を予測し、リアルタイムで価格を決定。売買を自動的に行う。

このソフトウェアは、Teslaが提供している電力貯蔵システム(「Powerpack」や「Megapack」)と連携して動く。発電事業者は、電力価格が安いときには電力貯蔵システムに蓄え、高いときに販売できる。これによって収益の最適化を図れる。Teslaはこうした業者から、電力貯蔵システムの販売やソフトウェアのライセンスで収益を得ている。

一方で、自社の自動車のユーザーにも「Powerwall」と呼ばれる家庭用バッテリーを販売し、サポート手数料も得ている。つまり同社は、パートナー、ユーザーの双方から収益を得る仕組みを作り上げている。

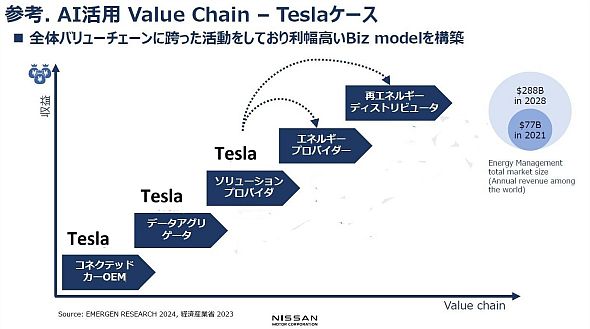

電力に着目したTeslaのビジネスモデルの秀逸さを、山内氏は下の図で説明した。

左下にある「コネクテッドカーOEM」は、一般的な電気自動車/コネクテッドカーの販売ビジネス。Teslaにとって、この事業自体の利幅は小さい。だが、「エネルギーマネジメントのデータアグリゲーター」「ソリューションプロバイダー」「エネルギープロバイダー」「再生エネルギーディストリビューター」と、右に移動するほど市場規模が大きく、利益率は高くなる。

図の中で、Teslaが直接やっているのはエネルギーマネジメントソリューションまで。「だが、エネルギープロバイダーや再生エネルギーディストリビューターを含め、バリューチェーン全体をコントロールしている」と山内氏は話す。

既存の自動車メーカーも異業種企業と組むなどして、AIを活用した利益率の高いビジネスモデルを構築しようとしている。その取り組みはエネルギーマネジメントにとどまらず、モビリティサービスやスマートシティに及んでいる。モビリティサービスではロボタクシーなどがある。スマートシティではパートナーと組んで膨大なデータをリアルタイムで連携させ、AIを活用した高度な新サービスを生み出そうとしている。

スマートシティ関連で注目されているトピックの一つはGoogleの「Green Light」だ。このシステムでは交通状況を予測し、信号機を制御する。信号待ちを減らし、車両の停止・発進における排出ガスを抑制する効果をもたらす。

現段階でGoogleは公開していないが、幾つかの自動車メーカーとは実現に向けた共同検討を進めているようだ。また、同社はスマートシティを形成する技術の一つとして、数十の国や地方自治体と連携しているという。

日産自動車は、2022年に中国で日産出行服務有限公司という会社を設立し、江蘇省蘇州市が主導するスマートシティ・デジタルツインプラットフォームのプロジェクトに参加している。同プロジェクトでは、トヨタ自動車が進める実験都市「ウーブン・シティ」のように、インテリジェント交通システムを構築し、既に稼働している。

日産は「アリア」にWeRideの自動運転技術を適用したロボタクシーの運用を、2023年に開始した。既に公道を利用した本格的なサービスの段階に入っている。まら、蘇州市から利用が許可されたリアルタイム情報を使い、異業種企業と連携して、車内コンテンツをはじめとした各種サービスの創出を進めている。日本の企業にも参加を呼びかけており、既に数社が参画する予定だという。

このように、自動車メーカー各社はAIを活用し、自動運転およびそれ以外のさまざまな活動に取り組んでいる。カギとなるのはソフトウェアだ。

SDVへの取り組みで世界中の自動車メーカーが目指すもの

「ソフトウェアのいいところは、自動車を販売した後にOTA(Over-The-Air)アップデートで機能を強化し、価値の低下を抑制したり、逆に高めたりできることにある」と山内氏は話す。

自動車メーカーは、ソフトウェアで本体の機能を段階的に強化していける。一方ユーザーは、付加価値ソフトウェアをオンデマンドで導入できる。パートナーのソフトウェアを提供することも可能だ。SDVがスマートフォンに例えられるのは、ソフトウェアが稼働するプラットフォームになるからだ。

メーカー各社が「SDV(Software Defined Vehicle)」という言葉を口にするとき、それは既存のビジネスモデルの限界を打破する唯一の策だという認識に基づいているという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.