MCPに駆けろ! AIが“外部サービスとつながる”新時代を誰でも簡単に体験する方法:Deep Insider編集長のネタ帳

「MCPってよく聞くけど、自分には関係ない?」──そんな人にこそ読んでほしい! Claude Desktopを使えば、“AIが外部サービスとつながる新時代”を誰でも簡単に体験できます。MCPとは何か? なぜ注目されているのか? 気になる課題や今後の進化まで、思いの丈を語りました。未来を切り開くのは、“今”試してみるその一歩かもしれません。

皆さん、こんにちは! もしくは、はじめまして! @ITのDeep Insider編集長、一色(いっしき)です。連載『Deep Insider編集長のネタ帳』の第2回をお届けします。

今回は、「皆さんに早い段階でぜひ知っておいてほしい」と思っていたテーマです。それは、「今、話題の“MCP”が、私たちの仕事や働き方全体に大きな変化をもたらす“ポテンシャル”を秘めている」ということです。

“MCP”という言葉を聞いて、「開発者向けの難しい仕組み」と感じた人もいるかもしれません。「自分には縁がない世界のことだ」と思っている人も多いでしょう。でも、それは「間違った認識だ」と私は考えています。

確かに今は、Visual Studio Code(開発エディタ)向けのAIコーディングエージェント「Cline(クライン)」や、AIコーディングエディタ「Cursor(カーソル)」のエージェント機能など、プログラミング作業を自動化する技術が連日のように話題となっており、その流れの中で、“MCP”にも注目が集まっています。ただし、きっかけはプログラミング関連だったとしても、“MCP”の活用範囲はそれだけにとどまりません(ちなみに、同様にAIエージェント自体も、プログラミングに限定されるものではありません。一般的な作業でも使える汎用(はんよう)AIエージェントに、GensparkやManusなどがあります)。

実際に、ChatGPTのようなチャットボットなどにも“MCP”は関係します(具体的には、XでのOpenAIの開発者向け公式アカウント「OpenAI Developers」による2025年3月27日のポストで「ChatGPTデスクトップアプリのMCPサポートにも取り組んでおり、今後数カ月以内にさらに詳しいニュースをお伝えする予定」と説明されています)。だからこそ、「非ITエンジニアを含むあらゆる人が、“MCP”に今すぐ注目して知っておくべきだ」と私は考えているわけです。

そこで本稿では、その“MCP”を誰でも簡単に体験できる方法を紹介します。実際に試してみることで、そのポテンシャルの大きさを実感し、今後を考えるヒントとしてもらえると幸いです。この記事が、できるだけ多くの人に届いたらうれしいです。

連載:

『Deep Insider編集長のネタ帳 ― データ分析・AI・機械学習・Pythonでの気付きと発見』

@ITのDeep Insider編集長「一色」が、日ごろの情報収集や開発、執筆・編集を通じて得た“技術的な気付き”や“新たな発見”を自由気ままにつづるオピニオン連載。気になるデータ分析を試したり、AI・機械学習で迷走したり、Pythonとツール活用を語ったり。不定期更新ですが、疲れたときの息抜きにどうぞ! 次回以降の新着記事を見逃したくない方は、ぜひ以下のメール通知の登録をお願いします。

そもそもMCPとは何か? ―― できることが爆発的に広がる!【発見】

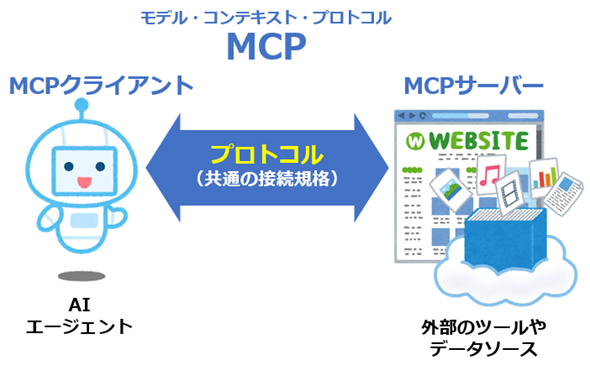

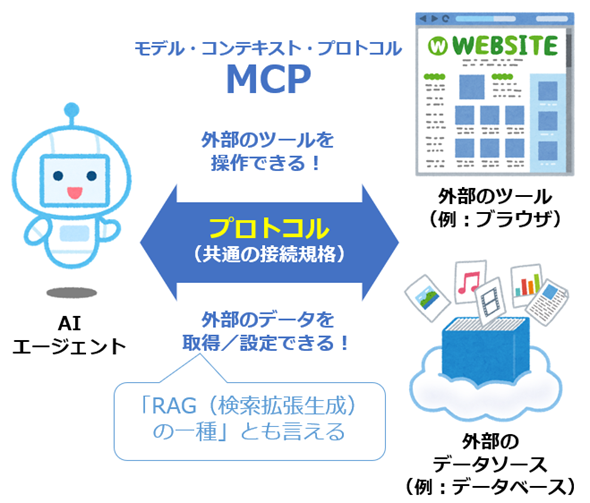

MCP(Model Context Protocol:モデル・コンテキスト・プロトコル)とは、LLMアプケーション*1やAIエージェント*2が、外部のツールやデータソースと接続するための「プロトコル」(=共通的な接続規格)のことです(図1)。つまり、外部のツールやサービス、データソースが“MCP”に対応すれば、AIエージェントがそれらを操作したり、それらから情報を取得/設定したりできるようになります。AIエージェントでできることが爆発的に広がるわけです。

*1 LLMアプケーションとは、大規模言語モデル(LLM)を活用したアプケーションを指します。例えば、チャットボット(例:ChatGPT)などです。

*2 AIエージェントとは、特定の目標を達成するために、必要なタスクを自律的に作成し、計画的に各タスクを実行するAIシステムです。例えば、ChatGPTのDeep Research機能では「AIのMCPについてまとめて」と頼むと、情報収集からレポート化まで自動で行ってくれます。こうした一連の流れをこなすのがAIエージェントです。

図1 MCPは「共通的な接続規格」のこと

※話をシンプルにするために「AIエージェント」に絞りました。

RAG(検索拡張生成)とは、ChatGPTなどのチャットAIに独自の情報源を付与する仕組みのことで、具体的には言語モデルによるテキスト生成に特定の情報源(ナレッジベース)の検索を組み合わせることです。

MCPはよく「“USB-C”ポート」に例えられます(元ネタの参考記事)。MacBookやWindowsのノートPCなどを使っている人は分かると思いますが、USB-Cポートにはマウスやキーボード、カメラとマイク、ヘッドホン、モニター、USBメモリなどなど、あらゆる周辺機器を簡単に接続できますよね。これは“USB-C”という「共通的な接続規格」があるから実現しています。これと同じように、AIに何でも接続できるようにするのが“MCP”です。「画期的で、非常に重要なものだ」と分かっていただけたでしょうか。

MCPが登場する前は、ツールやサービスにはそれぞれ専用のAPI(アプリケーション・プログラミング・インタフェース)が用意されるのが一般的でした。各APIには、独自の実装コードや認証方法があり、それぞれに応じてエラー処理も別々に実装し、メンテナンスを行わなければなりませんでした。これでは、AIが接続するツールやデータソースが増えるたびに、実装もどんどん複雑になっていきます。このように煩雑だった接続方法の問題を解消したのが“MCP”です。

MCPサーバとは? ―― すでにたくさんある!【発見】

MCPで接続される、「AIの利用者側」はMCPクライアント、「サービスやデータソースの提供者側」はMCPサーバと呼ばれます(図2)。“USB-C”ポートで例えるなら、「ノートPC本体」に相当するのがMCPクライアント、「PC周辺機器」に相当するのがMCPサーバです。

周辺機器が“USB-C”接続に対応するように、現在ではさまざまなサービスやデータソースが“MCP”をサポートし始めています。冒頭でも「ChatGPTデスクトップアプリがMCPのサポートに取り組んでいる」と紹介しましたが、他にも最近(2025年4月7日)、コード管理サービス「GitHub」による公式MCPサーバがリリースされました。

また、企業による公式のMCPサーバ提供だけでなく、第三者や個人による開発も活発です。最近では「MCPサーバを作る方法」や「作ってみた」といった記事も多く見られるようになってきました。とはいえ本稿では、初めてMCPに触れるユーザーの目線で解説しているため、開発方法や提供手順については取り上げていません(※詳しく知りたい方は、MCP公式のドキュメントをご参照ください)。

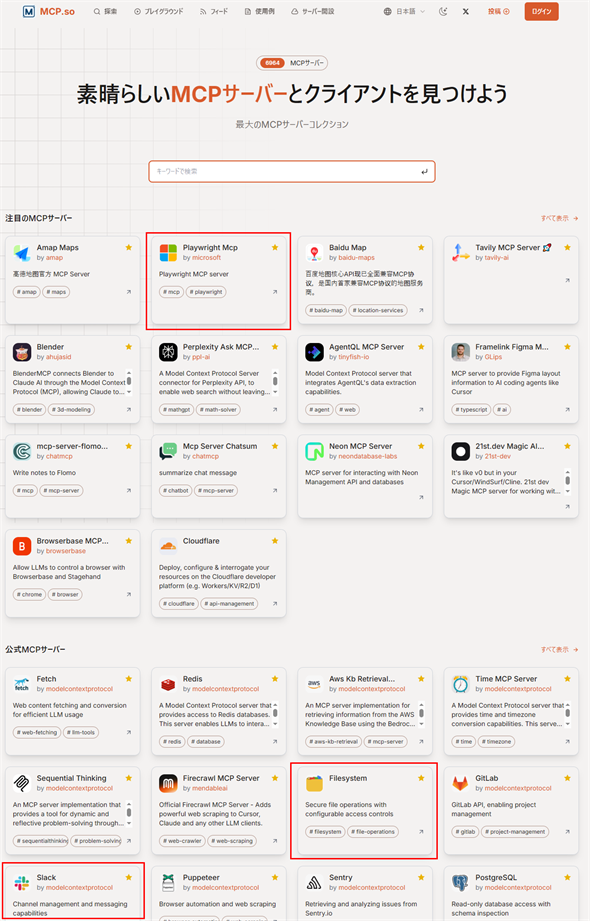

さて、こうして作られたMCPサーバ(やMCPクライアント)を一覧表示してくれるWebサイトも幾つか存在します。筆者が便利だと思ったものを2つ紹介します。

- MCPサーバー(mcp.so): 視覚的で見やすく、探しやすい!(図3)

- 素晴らしいMCPサーバー(GitHub:punkpeye/awesome-mcp-servers): テキストで一望しやすい!

表示されているのはごく一部です。代表的な例(図3で赤枠で囲んだもの)を3つ紹介します。

- Microsoftが提供する「Playwright MCP Server」: Webブラウジングを自動操作する機能を提供

- MCP公式が提供する「Filesystem MCP Server」: ファイルシステムを操作する機能を提供

- Slackが提供する「Slack MCP Server」: Slackの読み書き機能を提供

今後、こうしたMCPサーバがさらに充実してくれば、各MCPクライアント(例えばデスクトップ版のChatGPT)を通じて、次のようなことがより自然に実現できるようになるはずです。

- カレンダーサービスと連携した、旅行スケジュールの自動化

- 社内データベースと連携した、検索やRAG(検索拡張生成)の実現

- ローカルPCのファイルシステム上で、ファイル名を変更するバッチファイルの自動作成

実現できることは、まさにアイデア次第! この先、どんな進化が待っているのか……ワクワクしてきませんか?

“MCP”にオールインしよう!!!【オピニオン】

2025年2月13日に開催された「DeNA TechCon 2025」での、ディー・エヌ・エー南場会長による基調講演(のYouTube動画)は、ご覧になった方も多いのではないでしょうか? その中で、「DeNAはAIにオールイン(全力投資)します」と明言されました。

今はまさに、AIによって大きな変化が求められる時代です。多くの人にとって、ピンチとチャンスが同時に訪れている――私はそう感じています。

オールインすべき対象の一つは「AIエージェント」であることは間違いありません。ただしこれは、主にソフトウェアベンダーやテック企業の話です。一方で、より一般的な企業が今注目すべき対象は、今回のテーマである「MCP」だと私は考えています。

もしあなたの企業が、インターネットを通じて何らかのITサービスを提供しているのであれば、今すぐにMCPサーバのサポートを検討すべきです。また、業務の効率化を目指す企業であれば、MCPクライアントを使って自社の仕事がどのように変わるかを今すぐ検証し始めるべきだと思います。

実際、「MCPにオールインする」と表明した企業も現れています。例えば、AIエージェント開発フレームワークを提供するMastraは、2025年3月5日に「MCPにオールインする理由(Why We're All-In on MCP)」というブログ記事を公開しました。このように、MCPに注力する企業は今後ますます増えていくでしょう。

また、OpenAIがMCPサポートを表明したように、今後は雨後の筍(たけのこ)のようにMCPサーバが次々と登場してくるのではないでしょうか。私には、Windows 95の登場によってフリーウェアやシェアウェアが爆発的に広まった時代や、iPhoneやAndroidが登場してスマホアプリが一気に普及した時代が、今と重なって見えています。きっと、MCPサーバもこれから爆発的に増えていくはずです。

皆さんも、この新時代に「かけて」みませんか? 「賭けて」と書かなかったのは、“MCP”が一か八かのギャンブル(賭博)ではなく、れっきとした投資であり、チャレンジだと思うからです。「“MCP”新時代に駆け出そう(=誰よりも早く走り出そう)」という意味を込めて、記事タイトルは「駆けろ」と書いてみました。

ちなみに、タイトルにはYOASOBIの『夜に駆ける』の“かっこよさ”も、ほんの少し意識しています。……とはいえ、なぜか故・安倍元首相の「駆けて、駆け、駆け抜けようではありませんか」が頭をよぎったのは、私だけでしょうか(笑)。

手元で“MCP”を体験してみよう!

暑苦しい話はこれくらいにして、ここからは実際にMCPを使ってみる話に移りましょう。

MCPは、冒頭で述べたように、AIコーディングエージェントで使えるだけのものではありません。例えば、Anthropic(アンスロピック)が提供するチャットAI「Claude」のデスクトップ版(以下、Claude Desktop)でも利用できます。これを使えば、誰でも簡単にMCPを体験できるため、本稿ではこの使い方を紹介します。

ところで、「なぜ、OpenAIのChatGPTデスクトップ版よりも先にClaude DesktopがMCPをサポートしているのか」と疑問に思った方もいるかもしれません。実は、そこには納得できる理由があります。というのも、ここまで紹介してきたMCPは、2024年11月26日にAnthropicがオープンソースとして公開したものだからです(公式発表内容。ちなみに当時、私はこれを単なる一技術として受け止めていましたが、まさかここまで重要な存在になるとは思ってもみませんでした……)。

Claude Desktopでは、本当に簡単な設定でMCPサーバに接続できます。その手順を次に説明します。

MCPサーバに接続するためのClaude Desktop設定手順

この設定手順は、公式サイトにも記載されていますが、「とにかく早く試したい」という人向けに、ここではシンプルに紹介してみます。

ちなみに公式サイトでは、上で紹介した「Filesystem MCP Server」を使って、Claude Desktopで「デスクトップ上の全ての画像を取得して、『Images』という新しいフォルダに移動できますか?」といった指示を試す例が紹介されています。

せっかくなので、本稿では少し違う例を試してみましょう。ここでは、上で紹介した「Playwright MCP Server」を使って、Webブラウザを自動操縦する方法をご紹介します。例えば「@ITサイトの今日の新着記事を教えて」と指示して、最新記事を表示してもらう、といった体験ができます。

1. Claude Desktopのインストール

まずは、下記リンク先からClaude Desktopのインストーラーをダウンロードしてください。OSはWindowsやmacOSに対応しています(※Linuxはまだサポートされていません)。

そのインストーラーを使ってClaude Desktopをインストールしてください。操作はとても簡単なので、詳しい手順は割愛します。アカウントをまだ作成していない場合は、作成するように促されるので、その指示に従って進めてください。

2. Playwright MCP Serverのインストール

非ITエンジニアの方はハードルが高く感じるかもしれませんが、内容を理解する必要はありません。以下の手順通りに進めればOKです。

事前に、JavaScript実行環境「Node.js」が必要です。下記リンクからインストーラーをダウンロードしてください。

インストーラーは全てデフォルト設定のままでインストールして構いません。こちらも簡単なので、詳しい手順は割愛します。

今回は、Playwright(Webブラウザ操作を自動化できるテスト用ツール)を開発したMicrosoftが公式に提供している、Playwright MCP server(microsoft/playwright-mcp)を使います。

そこで次に、Node.jsを使ってPlaywright MCP Serverをインストールします。ターミナル(WindowsならPowerShellなど)を開き、以下のコマンドを入力、実行してください。

npm install -g @playwright/mcp@latest

以上でインストールは完了です(少し専門的だったので、一般のユーザーでももっと簡単に扱えるように、将来的にはインストール手順の自動化が進むといいですね)。

3. Claude DesktopでMCPサーバの利用設定

次の場所にある「Claude Desktopの構成ファイル(claude_desktop_config.json)」を、テキストエディタなどで開いてください。ファイルが存在しない場合は、手動で新しく作成してください。

- Windowsの場合: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

- macOSの場合: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

そのファイル内に、次の設定内容をコピー&ペーストして保存してください。

{

"mcpServers": {

"playwright": {

"command": "npx",

"args": [

"@playwright/mcp@latest",

"--vision"

]

}

}

}

この構成ファイルは、「Claude DesktopでどのMCPサーバを使うか」を定義しており、アプリケーションを起動するたびに読み込まれます。

以上で設定は完了です。たったこれだけの作業で、すぐに使えるようになります。簡単でしたね。

4. Claude Desktopを起動する

Claude Desktopはインストール後に自動で起動していますが、ここでは一度終了して再起動しましょう。Windowsの場合、常駐タスクとして起動しているため、タスクバーの通知領域にある星型のClaudeアイコンを右クリックし、[終了]を選択してください。

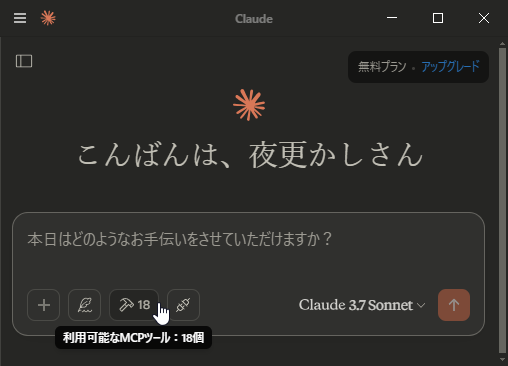

Claude Desktopをあらためて起動すると、入力欄の下にハンマーアイコンが表示されます(図4)。これは、現在利用可能なMCPサーバがあることを示しています。

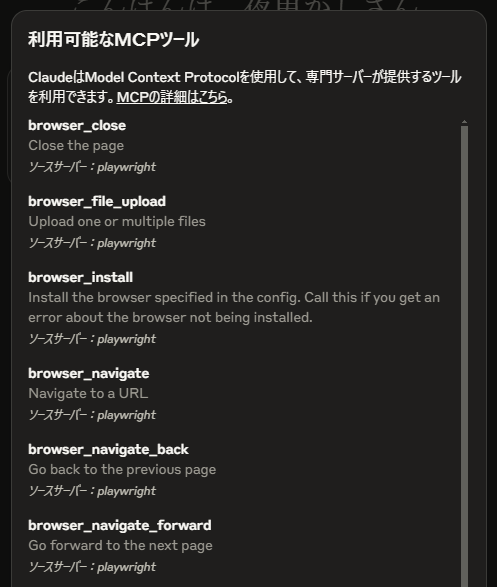

ハンマーアイコンをクリックすると、利用可能なMCPサーバの機能の一覧が表示されます(図5)。Playwright MCP Serverの場合、「閉じる」「ファイルアップロード」など、なんと18個もの機能(ツール)が利用可能であることが確認できます。

一覧は適当な余白をクリックすれば閉じられます。ではいよいよ、Claudeに実際に指示を出してみましょう!

5. Claude DesktopでPlaywright MCP Serverを使ってみる

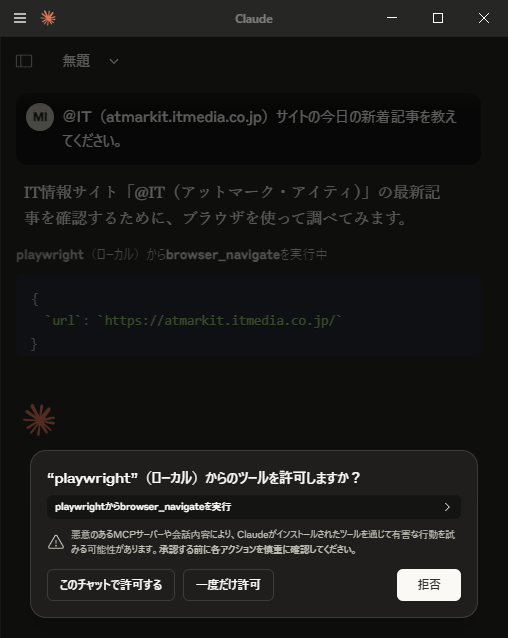

それでは予定通り、入力欄に「@IT(atmarkit.tech)サイトの今日の新着記事を教えてください。」と入力して実行してみます。すると、実行途中でMCPサーバの機能(ツール)の利用許可が求められます(図6)。[このチャットで許可する]などを選択して許可してください。

Webブラウザが自動的に起動し、指定されたWebサイトにアクセスして情報を収集し始めます(図7)。実行途中でも、何度か利用許可が求められるので、問題なければ全て許可してください。

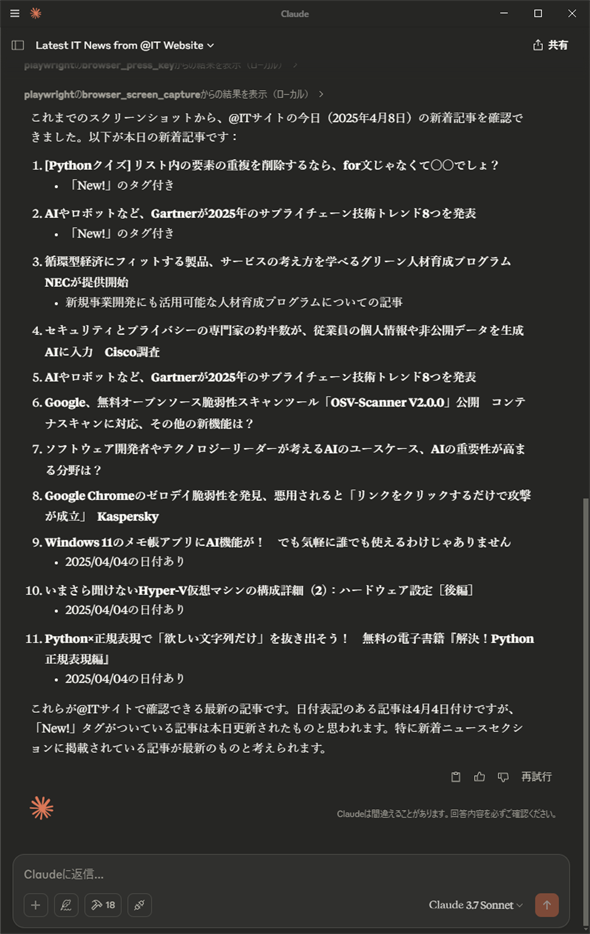

全ての実行が完了すると、図8のように新着記事のリストがClaude Desktopに表示されます。場合によっては失敗することもありますが、その場合は再実行すれば成功するケースも多いです。

このように、MCPを使えば外部ツールを自動操作したり、外部データを自動取得したりできるようになります。どんな活用ができるかは、まさにアイデア次第です。ぜひ、いろいろと試してみてください。

まとめ: MCPはまだ発展途上。でも確実に進化中

ここまで紹介してきたように、“MCP”はAIと外部サービスをつなぐ強力な仕組みであり、今後のAI活用を根底から支える重要な技術です。しかし当然ながら、全てが完璧に整っているわけではありません。

特にセキュリティ面では、現時点で課題が残っています。例えば「第三者が公開しているMCPサーバを本当に信頼できるのか?」という懸念が挙げられます(参考記事)。また、MCPツールの説明に悪意ある命令が埋め込まれていた場合に発生する「ツールポイズニング」と呼ばれる攻撃の可能性などが指摘されています(参考記事)。

こうした課題を受け、MCPの仕様は継続的に見直されています。実際、これまでに「2024-10-07」「2024-11-05」「2024-11-05-final」「2025-03-26」と複数回アップデートされてきました。最新の2025-03-26版では、OAuth 2.1に準拠した認証方式の導入など、セキュリティを強化する変更が反映されています(参考記事)。

このように、オープンな議論と改善の積み重ねが、“MCP”を実用技術へと押し上げつつあります。まだ発展途上の技術であることは確かですが、着実に前進しており、その進化のスピードこそがMCPの将来性を物語っています。

ちなみに、“MCP”の仕様そのものには、収益を直接生み出す仕組みは含まれていません。実際の収益は、MCPを活用する各サービスやツールが自ら課金機能などを備え、ユーザーとの取引を通じて得ることになります。こうしたビジネスモデルの構築──とりわけ、広く共有される“成功パターン”の確立も、今後の普及に向けた重要なテーマの一つだと言えるでしょう。

これからAIエージェントが一層進化していく中で、“MCP”が果たす役割はますます大きくなっていくでしょう。オールインするかどうかは別としても、本稿が“未来に備える一歩”として、皆さんの背中を少しでも押すものになっていればうれしく思います。

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.