「セキュリティ侵害の責任を問われ、解雇された」という事例が増加 フォーティネットが調査結果を発表:「サイバーセキュリティスキルギャップレポート 2024年版」を発表

フォーティネットは、「サイバーセキュリティスキルギャップレポート 2024年版」を発表した。企業は「セキュリティ侵害が発生する要素の一つにサイバースキルギャップがある」と考えていることが分かった。

フォーティネットジャパンは2024年7月11日、「サイバーセキュリティスキルギャップレポート 2024年版」を発表した。この調査は、日本を含む29の国と地域で働く、ITとサイバーセキュリティの意思決定者を対象に実施し、約1850人から有効回答を得た。

人材不足で「採用基準の多様化」が進む?

調査結果によると、70%の企業が「サイバーセキュリティのスキル不足によってリスクが高まる」と回答した。過去1年間に「サイバースキル不足が一因と考えられる侵害」が発生した企業の割合は87%。この割合は年々増加しており、2022年の調査では80%、2023年では84%だった。

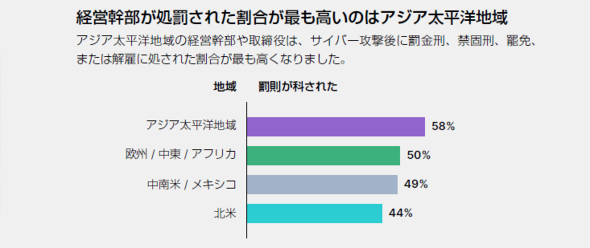

攻撃からの復旧に要する期間は平均して2.7カ月。1カ月以上を要した企業の割合は63%、4カ月以上は28%だった。サイバー攻撃を受けて取締役や経営幹部が罰金、禁錮、罷免、解雇などの処罰を受けたと回答した企業の割合は51%。中でもアジア太平洋地域で割合が高く、58%に上った。

こうした背景から「企業の経営幹部や取締役会はサイバーセキュリティをますます重要視するようになっている」とフォーティネットジャパンは分析している。「自社の取締役会が前年よりもセキュリティへの注目度を高めた」と回答した企業の割合は72%で、97%が「取締役会がサイバーセキュリティをビジネスの優先事項と考えている」と回答した。

フォーティネットジャパンによると、サイバー人材の不足が続く中、一部の企業は採用基準を多様化し、従来型の経歴(サイバーセキュリティまたは関連分野の学位など)とは異なる実績を持つ候補者も含めることで、新たな人材を獲得し、人員を補充しようとしている。調査結果によると、回答者の83%が「今後2〜3年間のダイバーシティー採用目標を設定している」と回答した。ただし、多数の企業が「認定資格を重視している」と回答したものの、71%は依然として大学での学位を必須条件とし、66%は従来型の教育課程修了者のみを採用していた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「ゼロトラスト」提唱者、ジョン・キンダーバーグ氏が語る誤解と本質――「ゼロトラストの第一歩は『何を守るべきか』を明確にすること」

「ゼロトラスト」提唱者、ジョン・キンダーバーグ氏が語る誤解と本質――「ゼロトラストの第一歩は『何を守るべきか』を明確にすること」

「ゼロトラスト」の概念の提唱者として知られるジョン・キンダーバーグ氏が来日し、ゼロトラストを巡る誤解や、ゼロトラストの進め方を解説した。 生成AIのセキュリティに関する規則が策定されている企業は20%未満 IPAが調査結果を発表

生成AIのセキュリティに関する規則が策定されている企業は20%未満 IPAが調査結果を発表

IPAは、「AI利用時の脅威、リスク調査報告書」を公開した。業務でAIを利用している人のうち、6割がAIのセキュリティに関して脅威を感じており、7割がセキュリティ対策は重要だと考えていることが分かった。 国内企業で「身代金は払わないことをルール化している」のは約2割 ガートナーがランサムウェアに関する調査結果を発表

国内企業で「身代金は払わないことをルール化している」のは約2割 ガートナーがランサムウェアに関する調査結果を発表

ガートナージャパンは、国内のランサムウェア対策状況に関する調査結果を発表した。ランサムウェア感染に備えて準備している内容では「バックアップからの復旧体制」や「ランサムウェア感染時の対応のマニュアル化」が上位を占めた。