CentOS終了へ――移行先として注目の「Alma Linux」「Rocky Linux」を試してみよう:インストール手順を紹介

RHELのダウンストリームとして位置付けられていたCentOSは、2021年12月31日をもってCentOS 8のサポートが終了し、その役目を終えます。CentOSの動向を整理しつつ、移行先として注目される2つのディストリビューションを紹介します。

2020年12月9日、CentOS Projectは、2029年5月31日までサポート予定だった「CentOS Linux(CentOS) 8」のサポートを2021年12月31日で終了すると発表しました。CentOS 7は予定通り2024年6月30日までサポートされる一方、CentOS 9はリリースしないとしています。

CentOS Projectは今後「CentOS Stream」というディストリビューションの開発に注力するとしていますが、これまでのCentOSが「Red Hat Enterprise Linux(RHEL)」のダウンストリームだったのに対して、CentOS StreamはRHELのアップストリームに相当するもので、その位置付けは異なります。これまでCentOSがエンタープライズにおいて商用本番OSとして採用されてきたのは、無料、オープンソースでありながら、RHELのダウンストリームであり安定性がある程度確保されていたことを理由に挙げる企業も多いのではないかと思います。

本記事では、CentOS Linuxを取り巻く状況を整理しつつ、移行先の候補として注目されるディストリビューションを取り上げていきます。

CentOS 8を取り巻く現状

2021年9月時点でCentOS 8について明らかになっているのは以下の通りです。

- CentOS 8のサポート期間を2029年5月31日から2021年12月31日まで短縮する

- CentOS 9はリリースしない

- CentOS Projectは今後CentOS Streamというディストリビューションの開発に注力する

- CentOS StreamはRHELのアップストリームに当たり従来のCentOSと位置付けが異なる

- CentOS Stream 8のサポート期間は2024年5月31日までで、CentOS 7のサポート期間である2024年6月30日までとほぼ変わらないほど短くなっている

こうした背景を受け、CentOS 7からCentOS 8に移行するのはもちろん、CentOS 8からCentOS Stream 8に移行するのも難しいと判断する企業が多くなっています。

CentOS 8から移行する選択肢

CentOS 8を利用中の場合、サポート終了の2021年12月31日までに移行先を検討する必要があります。また現在CentOS 7を利用中の場合でも、今後どのディストリビューションを採用していくか検討する必要が出てきます。

CentOS以外の無償利用可能なRHELクローンとして、CentOS 8の今後に関する発表直後に開発が始まった以下の2つが着目されています。

CloudLinuxが開発する「AlmaLinux」

AlmaLinuxは、商用Linuxディストリビューションである「CloudLinux OS」を開発しているCloudLinuxが主導して、現行バージョンのRHELとのバイナリ互換性を目標に開発している無償のRHELクローンです。

2021年3月末に正式版が公開され、AlmaLinuxの開発やコミュニティー活動をとりまとめる非営利団体も設立されました。2021年5月からはCloudLinuxによる有償サポートも開始されるなど、着々と地盤を固めてきているRHELクローンの一つです(公式サイト)。

CentOS創設者によるプロジェクトが開発する「Rocky Linux」

Rocky Linuxは、CentOS 8の発表を受け、CentOSの創設者であるGregory Kurtzer氏が立ち上げたプロジェクトによる無償のRHELクローンです。CentOSが掲げた初期目標である「RHELの本番用ダウンストリームバージョン」という位置付けを達成するために開発し、2021年6月21日に正式版をリリースしました。

コミュニティー主導で開発しており、規模も大きく活発です。スポンサーの獲得にも意欲的で、Amazon Web Services(AWS)やGoogle Cloudらがスポンサーになっています(公式サイト)。

AlmaLinux、Rocky Linuxの環境を構築してみよう

ここからはCentOSの移行先として紹介した2つのディストリビューションをインストールしてみましょう。「VirtualBox」を使ってPCの仮想マシン上にインストールする手順を紹介します。

VirtualBoxのインストールは割愛します。VirtualBoxの公式サイトからダウンロードしてインストールしてください。

AlmaLinuxのダウンロード

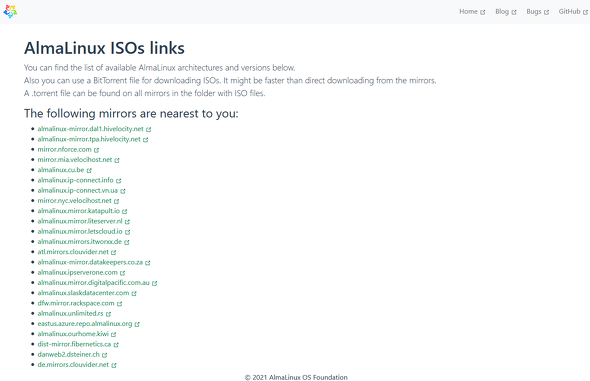

AlmaLinuxのWebサイトからISOイメージをダウンロードします。公式サイトにある[ダウンロード]をクリックします。

x86_64の右にある「8.4」をクリックします。

ISOイメージを配布しているミラーの一覧が表示されます。

日本国内にミラーがあるのでこちらからダウンロードするとよいでしょう。

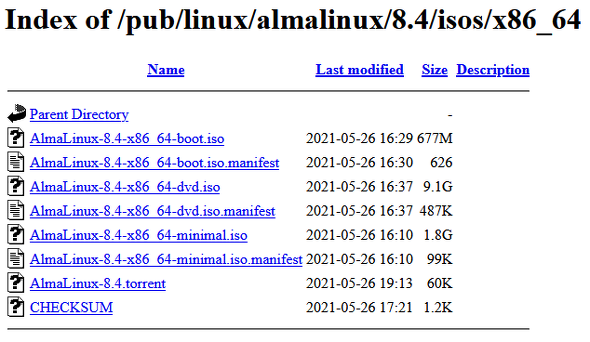

[AlmaLinux-8.4-x86_64.dvd.iso]をクリックしてダウンロードします。

Rocky Linuxのダウンロード

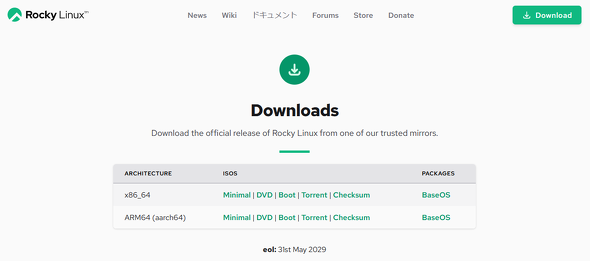

Rocky LinuxのWebサイトからISOイメージをダウンロードします。公式サイトの[Download]をクリックします。

x86_64の右にある「DVD」をクリックします。

これでRocky LinuxのISOイメージのダウンロードが始まります(ミラーの選択などはありません)。

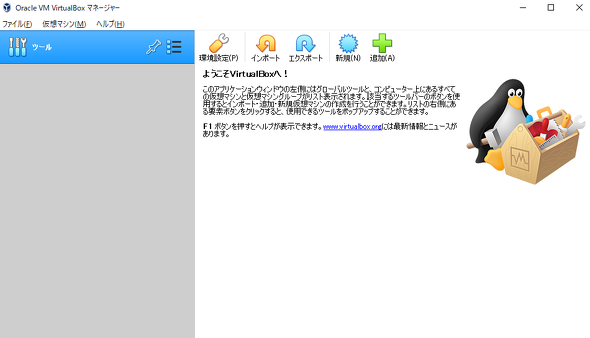

仮想マシンを作成する

ここからはAlmaLinuxやRockyLinux用の仮想マシンを作成してインストールする方法を紹介します。

VirtualBoxで仮想マシンを作成します。[新規]をクリックします。

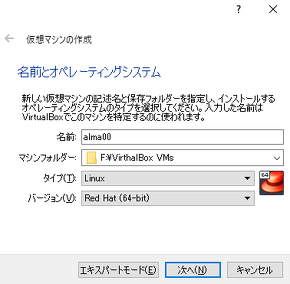

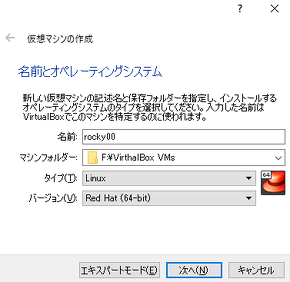

仮想マシンの名前は任意で入力します。タイプは「Linux」、バージョンは「Red Hat(64-bit)」を選択します。

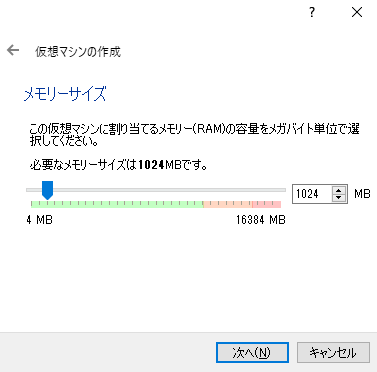

メモリサイズを選択します。試用であればAlmaLinuxもRocky Linuxもデフォルトの「1024MB」で問題ないでしょう。

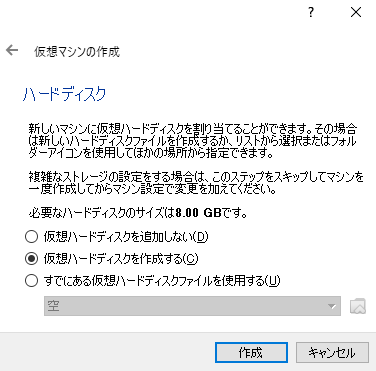

[仮想ハードディスクを作成する]を選択し、[作成]をクリックします。

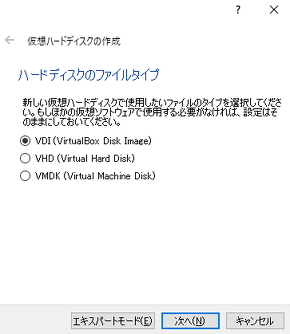

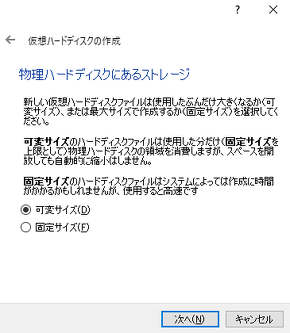

続いて表示されるHDDのファイルタイプおよび物理HDDにあるストレージは、AlmaLinuxもRocky Linuxもデフォルトの「VDI(VirtualBox Disk Image)」「可変サイズ」で問題ありません。[次へ]をクリックします。

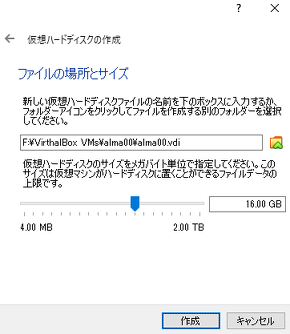

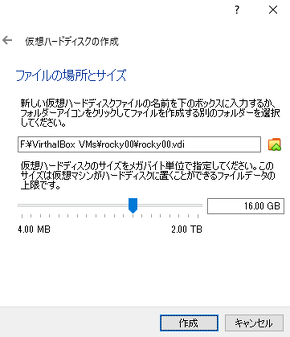

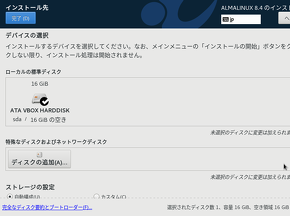

仮想HDDのサイズを決めます。先ほどの表示ではインストールに必要な容量は8GBと表示されていましたが、AlmaLinux、Rocky Linuxともに10GB以上の容量を使用します。ここでは16GBとします。もちろんそれより大きくても問題はありません。

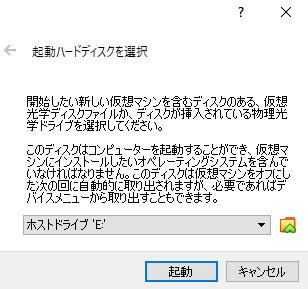

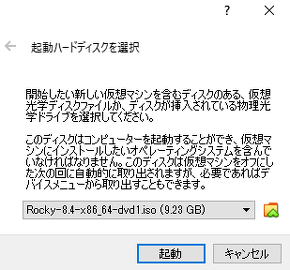

仮想HDDが作成できたら、[起動]をクリックします。

フォルダアイコンをクリックします。

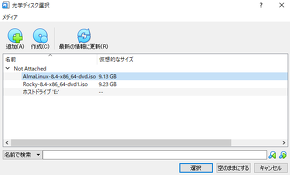

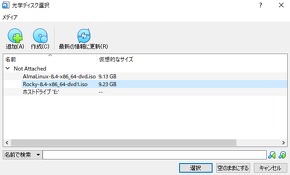

[追加]をクリックして、先ほどダウンロードしたISOイメージを選択します。

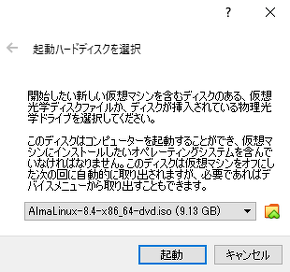

[起動]をクリックします。

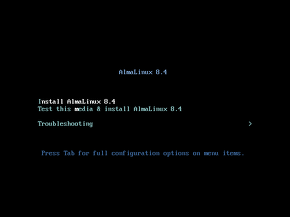

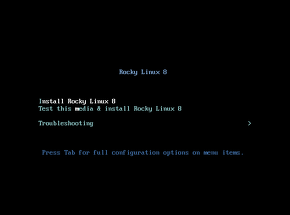

AlmaLinuxの場合はカーソルキーで「Install AlmaLinux 8.4」、Rocky Linuxの場合は「Install Rocky Linux 8」を選択し、[Enter]キーを押下します。

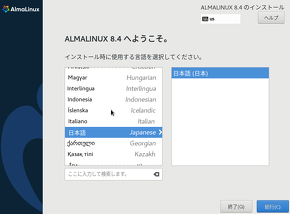

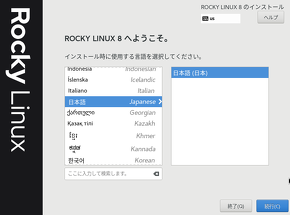

インストール時に使用する言語を選択します。AlmaLinux、Rocky Linuxともに日本語が選択可能です。「日本語」を選択し[続行]をクリックします。

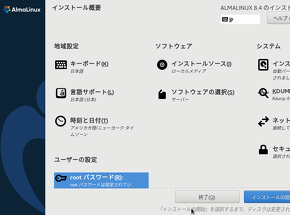

AlmaLinuxもRocky Linuxもインストーラは基本的にCentOSと同じです。それほど迷う部分はないかと思います。幾つか設定が必要な箇所があるので設定していきます。

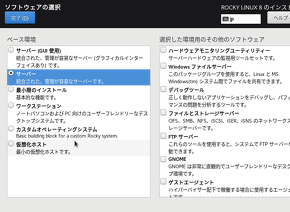

「ソフトウェアの選択」で、デフォルトでは「サーバー(GUI使用)」が選択されています。サーバ用途ならGUIは不要かと思いますので「サーバー」を選択し、[完了]をクリックします。

続いて「インストール先」ですが、こちらは仮想HDDが選択され、パーティション作成も自動で行われるため、開いて[完了]をクリックするだけです。

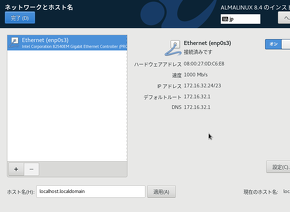

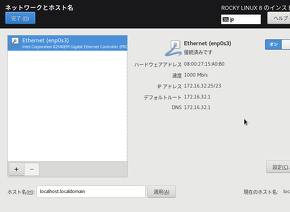

「ネットワークとホスト名」では、イーサネットがオフになっているので、クリックしてオンにします。DHCPでIPアドレスなどの情報が自動取得されます。

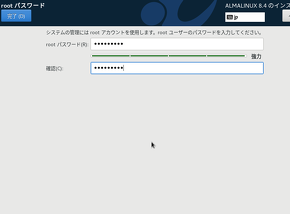

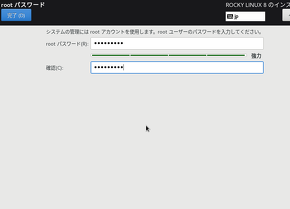

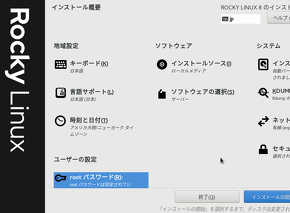

「rootパスワード」でrootユーザーのパスワードを入力し、[完了]をクリックします。

[インストールの開始]をクリックします。

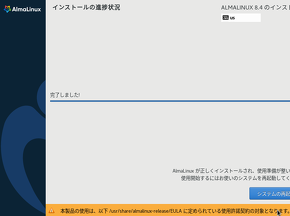

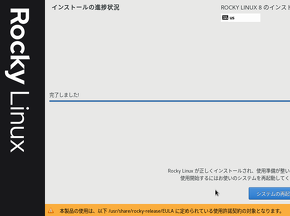

インストールが始まります。インストールには少し時間がかかります。インストールが完了したら[システムの再起動]をクリックします。

以上でインストールは完了です。SSHでログインしてサーバの挙動を確認してみましょう。

まとめ

AlmaLinuxもRocky Linuxも基本的にはRHELのリビルドになるため、操作感などはほとんど変わりません。ただしOSごとに差分がないとは断言できないので、エンタープライズで本番用OSとして検討している場合は、現在動作しているアプリケーションやこれから開発しようとしているアプリケーションが正常に動作するか事前検証をする必要があります。

ディストリビューションごとに採用しているリポジトリも異なることがありますので、リポジトリ経由でパッケージをインストールしている場合はバージョンの差分などに注意する必要があります。

最後にOSごとのサポート期間を確認しておきます。

| OS | サポート終了日 |

|---|---|

| RHEL 8 | 2029年5月31日 |

| CentOS 8 | 2021年12月31日 |

| CentOS Stream 8 | 2024年5月31日 |

| CentOS 7 | 2024年6月30日 |

| AlmaLinux | 2029年までのサポートをコミット |

| Rocky Linux | 2029年5月31日 |

AlmaLinux、Rocky LinuxともにRHEL 8と同等のサポートを宣言しており、コミュニティーが健全に運営されればという条件付きにはなりますがCentOS 8の代替となり得るとして注目されています。しかしいずれのディストリビューションもまだ正式版が公開されたばかりで、その評価は定まっていません。現時点では本格的に移行するというよりは、まずは検証用として用いてみるのがよろしいかと思います。

CentOS 8の代替を巡る状況はいまだ定まっておらず、その状況も日々変わるような状態となっており、継続して情報収集に努めていただければと思います。

筆者紹介

大喜多利哉(おおきた としや)

1978年生まれ、神奈川県横須賀市出身。メーカー系システムインテグレーター、ISP、商社系ネットワークインテグレーターで、インフラエンジニアとしてプリセールスからITインフラ設計/構築/運用と、上流工程より一貫して携わる。現在はWebシステム開発運用会社でオンプレミス環境からパブリッククラウドへの移行案件を担当している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

いまさら聞けないLinuxの基礎知識

いまさら聞けないLinuxの基礎知識

Linuxを勉強してみたいけど、どこから手を付けてよいか分からない、何だかよく分からないまま使っている……そんな方々のための連載です。まずは、Linuxとはどんなものなのか確認しましょう。 ヤフーのIaaSを支えるKubernetes/Helm――新卒1、2年目エンジニアは2017年から塩漬けの400ノードをどうアップデートするか

ヤフーのIaaSを支えるKubernetes/Helm――新卒1、2年目エンジニアは2017年から塩漬けの400ノードをどうアップデートするか

Kubernetesのクラスタ数は10以上あり、その配下にある400以上のノードが支えるヤフーのIaaS基盤。その規模故にコンポーネントの管理に使うKubernetesとHelmのバージョンアップは2017年から行っていなかった。そして今、止まった時を動かすべく、新卒1、2年目のエンジニアが大規模環境のアップデートに挑む――運用管理者に光を当てるオンラインイベント「Cloud Operator Days Tokyo 2021」の同社による講演から、大規模Kubernetes環境運用のヒントを学ぼう。 「ソースコードは全て公開が条件」の衝撃――OSSを賢く利用するための勘所

「ソースコードは全て公開が条件」の衝撃――OSSを賢く利用するための勘所

「当たり前のように使っていたOSSのせいで訴えられた!」なんてことがないように、OSSを賢く利用するためのポイントを解説します。