「見やすくて便利」「回答しやすい」――SNSで好評だった「国勢調査オンライン」開発の裏側:「1分間当たり2万件の処理を想定」「週次MTGで手戻りを防ぐ」

5年に1度行われる国勢調査にインターネットから回答できる「国勢調査オンライン」がSNSで好評だった。ユーザー体験を意識したシステムはどう開発されたのか。国勢調査オンラインの開発・運用を総務省から受託した沖電気工業に話を聞いた。

回答のしやすさが話題になった「国勢調査オンライン」

「お役所仕事」という比喩が成立していることからイメージされる通り、官公庁や地方自治体が運用するWebサイトといえば必要十分な情報を形式に沿って提供することが第一で、読みやすさやユーザーエクスペリエンスは二の次という印象を持たれがちだ。

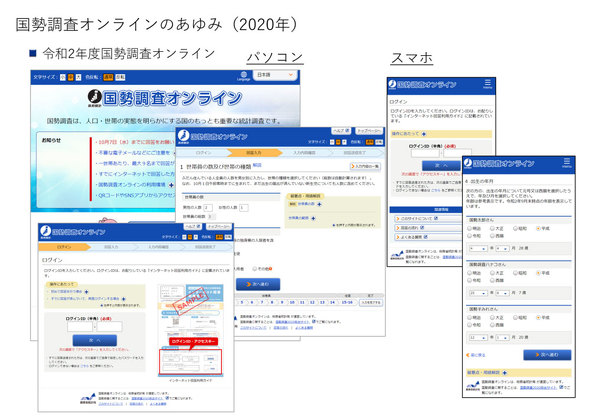

だがここに来て、風向きが少しずつ変わりつつある。その一例が、2020年9月から10月にかけて実施された「国勢調査オンライン」だ。PCだけでなくスマートフォンにも対応しており、しかも動線に迷うことなくサクサクと回答できることから、TwitterをはじめとするSNSで話題になった。そこで、国勢調査オンラインの構築・運用を受託した沖電気工業(OKI)の馬渡修氏に、国勢調査オンラインをどのように作り上げていったのかを聞いた。

スマートフォンからの回答が大幅増 2020年国勢調査

国勢調査は、5年に1度、外国人を含む日本国内に居住する全ての人を対象に行われる統計調査だ。その結果は福祉や生活環境の整備、災害対策、あるいは小選挙区の区割りなどにも反映され、国や地方自治体のさまざまな政策の基礎となる最も重要な調査と位置付けられている。

かつては調査票を手渡しで配布、回収する方法のみだったが、「国勢調査の実施に関する有識者懇談会」は2006年、ライフスタイルの変化などを背景に国勢調査のオンライン化を提言。2010年調査において、東京都をモデル地域とする形でオンライン調査を初めて導入した。2015年には対象を全国に拡大し、そして今回の2020年調査と、オンライン調査は今回で実質的に3回目を数えることになる。

2015年調査では、まず先行して「国勢調査オンライン」へのログイン情報を配布し、オンライン調査に未回答だった世帯のみに調査票を配布する「二段階方式」を採用。オンライン回答率は36.9%に上った。2020年調査(今回)は、「国勢調査オンライン」へのログイン情報と調査票を同時に配布する方式を採用した。オンライン回答数は約2112万件、回答率は約39.5%(2015年調査の世帯数を分母とした場合の割合)となった。

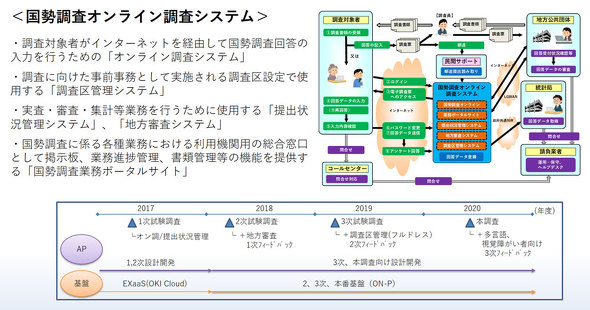

実は、国勢調査の本調査は5年に1度だが、年に1回ずつ対象地域を絞って「一次試験調査」「二次試験調査」「三次試験調査」を実施し、事務処理も含めさまざまな観点から検証している。つまり、のべ3年かけて準備を進めているわけだ。インフラ面でも、デザインも含めたアプリケーションでも、こうした試験調査や過去のオンライン調査から得られたフィードバックを反映しながら、「段階的かつ計画的に構築してきたことが功を奏したようだ」と馬渡氏は振り返った。

性能面、デザイン面での要件を満たすべく段階的かつ計画的に開発

繰り返しになるが国勢調査は、さまざま政策の基となる重要な調査だ。総務省でも、国勢調査を最も重要な調査と位置付けており、開発に当たってはさまざまな要件を求めている。

「オンライン回答システムも回答を取りまとめる自治体側の機能も、アクセスが集中したときに遅延が起きず、安定運用することが求められました」(馬渡氏)

もう1つの要件は幅広い閲覧環境への対応だ。

「年々スマートフォンの利用が増えているだけでなく、回答に使われるデバイス、OS、Webブラウザのバリエーションが増えてきています。そこで、端末やブラウザのシェアを確認しながら、かなり広めのバリエーションでテストを行いました。また回答期間中に一部Webブラウザでアップデートがあり、アップデートで表示が崩れないかなどをチェックする作業も並行して進めていました」

他にも、日本語以外に対応する言語を拡充することや、視覚障がい者専用の回答ページを作ることも要件になったという。

「加えて、2015年の調査ではスマートフォン向けとPC向けのWebサイトが別々でしたが、レスポンシブデザインを採用し、プログラムは1つに統合するという方針もありました」(馬渡氏)

こうした要件を、国勢調査オンラインの開発チームはどのように解決していったのだろうか。

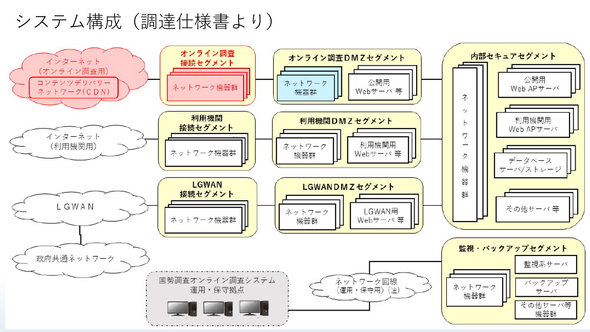

システムは、Webサーバとアプリケーションサーバ、データベースサーバを組み合わせたシンプルな3ティア構成で、回答者向けのシステム、自治体向けシステムを含め、のべ数十台で構築されている。2010年調査のころに作られたコードベースを引き継ぎつつ、古くなったWebアプリケーションフレームワークは入れ替えるなどして開発を進めてきた。

まず性能面では、9月14日から10月7日まで(実際は未回答世帯に対する督促期間を含めた10月20日まで)という限られた期間で、調査対象に配布される5000万以上のIDの約半分がログインし、回答できる環境を目指した。1分間に1万件の回答が可能な性能が求められ、余裕を持たせてその倍の規模で処理が可能なシステムを目指すことにした。

「閲覧だけのWebサイト、もっとアクセス数の多いサイトもあると思いますが、何らかの回答を行うシステムとしてはかなり高い目標だと思います」(馬渡氏)。過去の試験調査やより小規模な環境でのテスト結果を踏まえ、顧客である総務省とともに、時間をかけてサイジングを行った。ある程度システムが固まってからは、負荷テストツールの「Apache JMeter」を用いた試験を繰り返して性能を確認し、本番に臨んだという。

昨今、短期間で高い性能が求められるWebサイトを構築するとなると、クラウドという選択肢が真っ先に思い浮かぶ。だが今回は、性能と同時に安定性、信頼性が求められること、また国勢調査の性質上、より秘匿性の高い個人情報を扱うことから、オンプレミスのシステムで構築する方法を提案した。「リスクからの保護を考え、回答する側も安心して利用できる仕組みが必要と考え、オンプレミスを提案しました」(馬渡氏)。CDN(Content Delivery Network)を組み合わせてパフォーマンス面も確保した。

気になるのはコストだが、「一定の期間だけサービスを受けられるようなライセンスを組み合わせることによって、オンプレミスなりにコストを落とせるところはいろいろあります」と馬渡氏は言う。なお、発注先が「年間予算」や「プロジェクトごとの予算管理」といった従来の費用計上方法のままだと、クラウドの予算措置はなかなかやりにくい事情があるのも事実だそうだ。

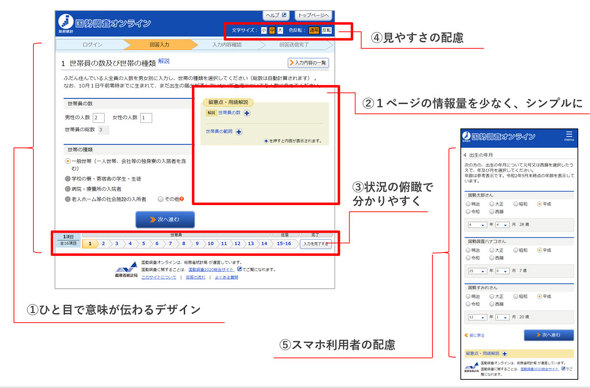

評価の高かったデザイン面はどうだろうか。「やはり使いやすさが一番だと考え、総務省もわれわれも大切にしてきました。従来は、設計開発担当者が枠組みを決め、後からデザイナーが入ってきてその枠組みの中で画面を作成する進め方になりがちですが、最初の企画の段階から、デザイナーや人間中心デザインの専門家などに携わってもらいました」(馬渡氏)

具体的には「一目で意味が伝わるデザインにする」「1ページ当たりの情報量を少なく、シンプルにする」「迷わないよう、状況が俯瞰(ふかん)できるようにして分かりやすくする」といったポイントを意識しながら作り上げていった。最初の段階から専門家を交え、顧客と議論しながら計画的かつ段階的に進めていったことが、使い勝手の良いサイトを実現する上で大切だと感じているという。

週に1回程度の頻度でミーティング、アジャイルっぽい手法で開発

これまた色眼鏡的な見方かもしれないが、官公庁向けのシステムというと「仕様書を渡して後はシステムインテグレーター(SIer)にお任せ」というイメージがつきまとう。だが国勢調査オンラインのプロジェクト管理は違い、反復開発に近い手法を採用して進めたという。

「特にアジャイルっぽく開発しなさいといった要件があったわけではありません。しかし、ウオーターフォール式で開発し、いざ完成してお客さまに見てもらう形だと、『いや、ここはこうじゃない』といった声が上がる可能性があることは、われわれだけでなく発注元である総務省側も理解していました。後から工数が増えたり、間に合わなくなったりするくらいなら、最初から高い頻度で確認し、細かい部分も詰めていく方がよいだろうと合意し、そのやり方で進めてきました」

具体的には、週に1回程度のペースで総務省とさまざまなディスカッションをして企画・設計を進め、それに沿ってプロトタイプを作成。完成したプロトタイプを見ながら、やはり1〜2週間に1度のペースで画面も見ながら議論をして「どのような動きをするのかも見ながら、徐々に機能やイメージをすり合わせていく、アジャイルに近いスタイルで開発を進めてきました」という。他にもユーザーのユーザー、つまりデータを処理する自治体や、視覚障がい者にもプロトタイプを体験してもらい、意見を取り入れながら修正してきた。

「視覚障がい者の方から『このままでは回答できない』という意見をいただき、大幅に作り直して進めることもありました。おかげで句読点の使い方や括弧、スペースの使い方、設問のくくり方や分類の仕方などでさまざまな知見を得ることができました」(馬渡氏)。このように、発注者はもちろん、さまざまなステークホルダーと一緒に、十分準備しながら進めてきたことがポイントといえるだろう。

「プロジェクトの主体である総務省側が『使う人あってのシステム』という意識を持ち、プロジェクトを一緒に成功させようという強い思いを持って、同じ方向を向いて進めたことが成功につながった重要な要素の一つだと思っています」(馬渡氏)

担当者の異動も臨機応変に対処――「発注者側の意識も重要」

官公庁や自治体の常として、数年で異動があるため担当者が変わるという問題もある。国勢調査オンラインのプロジェクトも総務省側の担当者が異動になることもあったが、プロジェクトの重要性を理解し、極力引き継ぎがスムーズにいくよう調整してもらったことで、問題なく進めることができたという。

「やはりプロジェクトがうまくいくには、設計開発をする受託者側だけが努力しても難しいところがあります。発注者側はもちろん、利用される方のプロジェクトへの参画が、プロジェクトを成功に導いた大きな要因になったと思います」(馬渡氏)

主体性を持ち、ステークホルダーのフィードバックを得ながら段階的に進めていく――国勢調査オンラインの開発に関するスタンスが政府系の他システムでも広がることを期待したい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「なぜ日本政府が作るソフトウェアは使えないモノばかりなのか?」――中島聡氏が考える「日本社会のDX」の要件

「なぜ日本政府が作るソフトウェアは使えないモノばかりなのか?」――中島聡氏が考える「日本社会のDX」の要件

エンジニア起業家の草分けでもある中島聡氏が、小泉進次郎氏など自民党の若手議員が集まる勉強会で「日本政府によるIT調達がなぜうまくいかないか」をプレゼンしたという。具体的にどのような内容だったのか、話を聞いた。 デザインへのアドバイスを上司に求めるコツ、間違っても言ってはいけない禁句とは

デザインへのアドバイスを上司に求めるコツ、間違っても言ってはいけない禁句とは

デザインが関わるプロジェクトで起きがちな「好き勝手な指示」「どんどん増える要望」について対策方法を解説します。 5分で分かるユーザーエクスペリエンス(UX)

5分で分かるユーザーエクスペリエンス(UX)

ユーザーエクスペリエンス(UX)とは何か? ユーザーに愛されるWebサイトには、UXが貢献しています。UXとUI、IAを混同している方、必読です