クラウドも人の子。止まることが前提――ZOZOTOWNが開設15年目に歩み出したクラウドネイティブへの旅路:特集:百花繚乱。令和のクラウド移行(14)(2/2 ページ)

多数の事例取材から企業ごとのクラウド移行プロジェクトの特色、移行の普遍的なポイントを抽出する本特集「百花繚乱。令和のクラウド移行」。ZOZOTOWNの事例では、マイクロサービス化とマルチクラウド化のポイントを、クラウドベンダーからの提案とともにお届けする。

Microsoftはユーザーの「マルチクラウド」へのニーズにどう応えるのか

マイクロサービス基盤の勘所

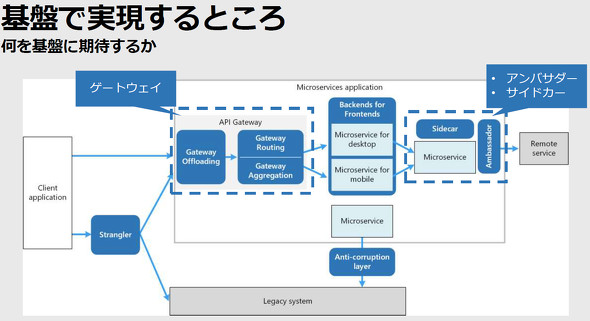

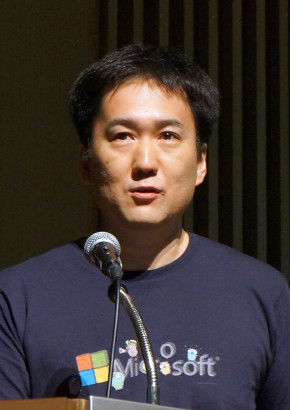

続いて登壇した、真壁氏はまず、「マイクロサービス基盤の勘所」として、同社による「マイクロサービスリファレンスアーキテクチャ」を示しながら、ユーザーが現状のマイクロサービス基盤に期待する機能として「ゲートウェイ」「アンバサダー」「サイドカー」の3つを挙げた。ゲートウェイは、マイクロサービスの利用に当たって「認証」などの共通機能を集約するもの。アンバサダーは、マイクロサービス群の監視やロギングを行う機能。サイドカーは、アプリケーションに共通する機能をカプセル化するためのヘルパーとして働く。

真壁氏は、各要素について「ゲートウェイは成熟期にある一方、サイドカーやアンバサダーについては選択肢も多く、発展途上にあるため、現状で、1つの基盤技術に縛られるのは避けた方がよい」とした。加えて、多数のマイクロサービス群を「サービスメッシュ」として運用管理する技術については「有望だが過渡期にあり、現状では、そのための労力やリスクが高くなり過ぎる傾向がある」とした。

その上で、Microsoft Azureでは、成熟した「フロントエンド」の技術でまずは入り口を強固に固め、その背後にあるサービス群については、必要性や状況の変化に応じて、柔軟に追加、置換が可能な形にしておくのが「鉄板」だとした。

マルチクラウドは自然なニーズ

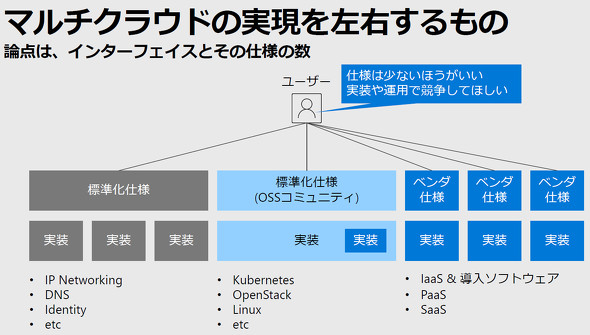

また、岡氏が今後の方針として述べた「マルチクラウド化」について、真壁氏はベンダーの立場から「ベンダーとしては、自社のクラウドを使ってほしいと考えているが、ユーザーの視点に立てば、複数ベンダーのクラウドを並行利用していきたいというのは自然なニーズ。論点は、インタフェースとそれを利用する数をどれだけ減らし、マルチクラウド運用の手間とコストを下げられるかにある」とした。

真壁氏は「標準化」と「差別化」がクラウドベンダー戦略の両輪であり、そのバランスや力点によってベンダーごとのクラウドに特色が表れるとしつつ、「ユーザーからのオープンソースソフトウェア(OSS)に対するニーズが非常に高い」ことから、市場で利用してもらうための「土俵に上がる」ためには、OSSへの注力、標準化への注力は必須であるとした。

オープンなコミュニティーがクラウドネイティブを作っていく

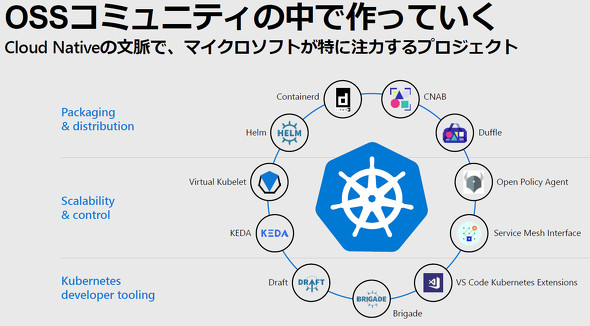

そうした状況を踏まえて、Microsoftでは「オープンなコミュニティーの中で作っていく」ことと「OSSでインタフェースを抽象化していく」という2つのアプローチに注力しているという。

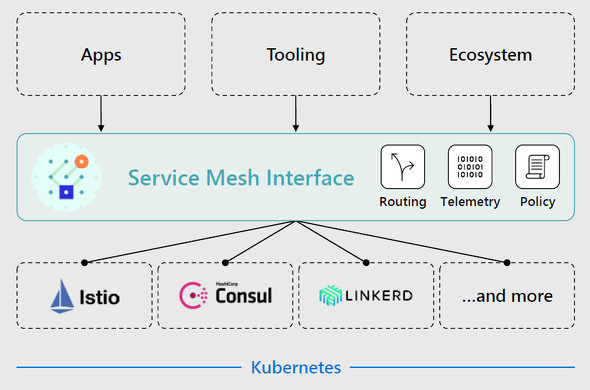

同社では、前出のサービスメッシュのAPIを標準化するプロジェクトにも参画している。真壁氏は「実装先行で混乱気味にあるService Mesh Interfaceについては、まずはオープンなコミュニティー上でAPIの標準化を行うことが急務。その上で、実装やそれ以外の付加価値で各ベンダーが競争をすればいい」との考えを示した。

また、Observability標準化の取り組みとしては、「OpenCensus」「OpenTelemetry」「Telegraf」「Prometheus」といったOSSの仕様がエコシステムを形成しつつあり、今後、クラウド間の仕様が共通化され、インタフェースが提供されることで、インストルメント化やメトリックのエクスポートを共通化できる方向性にあることを紹介した。

ベンダーだけではなくユーザーもオープンな場に

最後に、両氏は次のように述べてセッションを締めくくった。

「ベンダーとしての立場はともかく、個人的にはユーザーによるマルチクラウド化の流れは歓迎すべきことだと考えている。その中で、Microsoftはオープンなコミュニティーの中で必要な技術や仕様を作り、簡単につなげられるようにすることに注力している。OSSでは『コードを書く』ことだけが貢献になると思っているユーザーも多いかもしれないが、『ユーザーがそれらをどのように使おうとしているのか、使っているのか』についての『経験』を共有することも、大きな貢献になる。ベンダーだけではなくユーザーもオープンな場に出てくることで、クラウドネイティブがより盛り上がっていく」(真壁氏)

「ZOZOTOWNは、これまでシステムについて比較的クローズドなスタンスを採ってきたが、クラウドネイティブへと踏み出す契機に、よりオープンにしていきたいと考えている。クラウドベンダーだけではなく、他のユーザーとも積極的に情報共有、情報交換をしていきたい」(岡氏)

この移行事例のポイント

- 15年採用し続けたオンプレミスでの「スケーラブルなモノリス」のアーキテクチャに限界を感じ、「スケーラブルマイクロサービス」と「マルチクラウド×インタークラウド」を目指すことに。同時に、システムの情報をオープンにし、クラウドベンダーだけではなく、他のユーザーとも積極的に情報共有、情報交換をしていていくスタンスを採る。

- 「新しいビジネスチャレンジの基盤とする」「多様な人材と働き方に適応する」「多様化する技術の活用促進」「システム全体の可用性向上」などからマイクロサービス化を決断。Oisixもそうだが、マイクロサービス化においては、「Strangler Application Pattern」が主流になりつつある。

- パブリッククラウドの価値は、革新。それは「進化のない安定性」よりも価値が高い。不具合やトラブルによる停止は織り込んで、マルチクラウド化によるリスクヘッジが必須。

特集:百花繚乱。令和のクラウド移行〜事例で分かる移行の神髄〜

時は令和。クラウド移行は企業の“花”。雲の上で咲き乱れる花は何色か?どんな実を結ぶのか? 徒花としないためにすべきことは? 多数の事例取材から企業ごとの移行プロジェクトの特色、移行の普遍的なポイントを抽出します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

なぜ企業はマルチクラウドを選択するのか

なぜ企業はマルチクラウドを選択するのか

ほとんどの企業は、複数のクラウドプロバイダーを利用することを選択する。多くの場合、ベンダーロックインの回避、あるいは“ベストオブブリード”ソリューションの活用が理由となる。 Nutanix on AWSと、企業にとってのハイブリッド/マルチクラウドの選択肢

Nutanix on AWSと、企業にとってのハイブリッド/マルチクラウドの選択肢

Nutanixが2019年5月の同社イベント「Nutanix .NEXT 2019」で発表した「Nutanix on AWS」は、同社が一般企業のITインフラに関し、どのような選択肢を提供しようとしているかを探るための、良い切り口になり得る。本記事では、ユーザー同社クラウド/AI担当バイスプレジデントのビニー・ギル氏とCTO(最高技術責任者)のスニル・ポッティ氏に聞いた話に基づき、これをまとめた。 Google CloudのAnthosと、ハイブリッド/マルチクラウドKubernetesのユースケース

Google CloudのAnthosと、ハイブリッド/マルチクラウドKubernetesのユースケース

Google Cloudが提供するAnthos(旧Cloud Services Platform)の利用が広がるかどうかは、ハイブリッド/マルチクラウドKubernetesがどう普及するかというテーマとも重なる。本記事では、Anthosとハイブリッド/マルチクラウドKubernetesのユースケースを探る。