無料Wi-Fiの安全性を高めるVPNを65.5%が知らない、カスペルスキーの調査:無料Wi-Fiの危険性は認知

カスペルスキーの調査によると、無料Wi-Fiの利用が進み、通信内容の傍受など、そのセキュリティリスクも広く認知されていた。だが、リスク対策の一つであるVPNの認知度は低く、65.5%のユーザーが「知らない」と回答した。

カスペルスキーは2019年1月22日、セキュリティ製品利用者を対象としたVPN(仮想プライベートネットワーク)に関する分析結果を発表した。

同社が実施した「2018年度セキュリティ意識に関するインターネット調査」の結果を分析したもので、それによると、無料Wi-Fiのアクセスポイントの利用が進み、その利用リスクは広く認識されているものの、その対策の一つであるVPNの認知は進んでいないという。

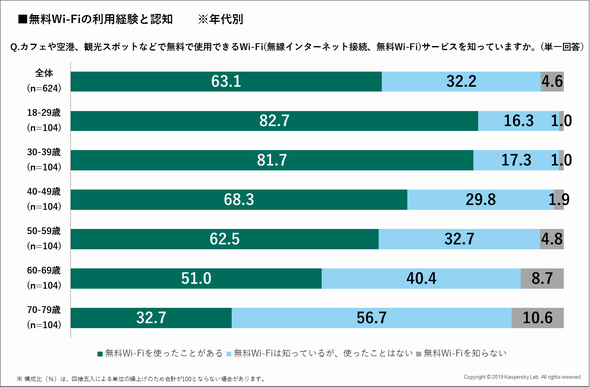

まず、無料Wi-Fiを利用した経験については、「使ったことがある」と回答した割合は全体の63.1%、18〜29歳の回答者に限ると82.7%に上った。「知っている」と回答した割合を加えると、全体の95.3%、18〜29歳では99.0%で、ほとんどの人が無料Wi-Fiを認知していた。

危険だと分かっていてもVPNは知らない

また、「無料Wi-Fiで通信している内容が盗み見られる危険性がある」ことに対して「詳しく知っている」と回答した割合は全体の27.9%、「聞いたことはあるが、詳しくは分からない」が47.3%、「知らない」が24.8%だった。「知らない」と回答した割合は、無料Wi-Fi利用経験者に限ると21.8%だった。

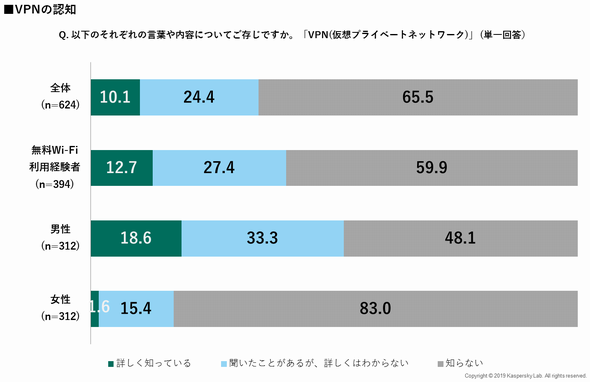

一方、VPNについて「知らない」と回答した割合は全体の65.5%。無料Wi-Fiの利用経験者に限っても59.9%が「知らない」と答えた。無料Wi-Fiの利用が進み、そのリスクや危険性についても広く認識されているにもかかわらず、通信の安全を守るVPNの認知度は低かった。

カスペルスキーでコンシューマ テクニカル エヴァンゲリストを務める保科貴大氏は次のように述べている。

「現在、無料Wi-Fiはバスや飛行機の中でも利用でき、日常の利用だけでなく災害時には重要なインフラにもなっている。しかし、利用する無料Wi-Fiによってはセキュリティのレベルが安全ではない場合もあったり、なりすましによって通信を傍受されたりする危険性がある」

「7割以上のユーザーが無料Wi-Fi利用時に通信の盗み見リスクがあることを認識しているにもかかわらず、有効な対策の一つであるVPNの認知は低い。リスクへの対策はいろいろあるが、まずはVPNアプリを利用するのがよいだろう。普段は無料Wi-Fiを利用しないユーザーも、災害などの緊急時には利用するかもしれない。あらかじめ対策をしておくことが重要だ」

2018年度セキュリティ意識に関するインターネット調査の調査期間は、2018年8月23〜24日。日本国内の18〜79歳の男女で、セキュリティ製品を利用している624人を対象とした。調査委託先はマクロミル。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

5分で絶対に分かるVPN

5分で絶対に分かるVPN

社外から社内のネットワークに安全にアクセスするための「VPN」の仕組みを分かりやすく解説します。 災害時のフリーWi-Fi、何が危ない?

災害時のフリーWi-Fi、何が危ない?

7月のセキュリティクラスタは「豪雨災害とフリーWi-Fiスポットのセキュリティ」「不正アクセスで逮捕された若者がホワイトハッカーとして復活」「Chromeと非SSLサイトの警告表示」に注目が集まりました。 「ひかり電話」を採用するとVPNの速度が低下する場合あり、対策は?

「ひかり電話」を採用するとVPNの速度が低下する場合あり、対策は?

NTTグループの「フレッツ 光ネクスト」をイントラネットに使っている企業では、電話やファクシミリをISDNからひかり電話に移行する動きが始まっている。ISDNが2024年に廃止されるという理由だけでなく、基本料金を大幅に節減できるからだ。ところがフレッツ 光ネクストに、VPNとひかり電話を相乗りしにくい場合がある。相乗り自体を認めていないVPNサービスがあったり、相乗りさせるとVPNのスループットが低下したりする場合があるからだ。今回はひかり電話とVPNの相乗り問題とその対策について述べたい。