OpenStackは「どこで?」「何のために?」使えばいいのか?:インフラエンジニアが、いま成し遂げなければならないこと(1/3 ページ)

開発側から矢継ぎ早に来る要請、経営からの厳しいコスト削減要求などにスピーディかつ確実に応えながら、ビジネスを支えるためにはクラウドをどこに、どのように適用すれば良いのか? OpenStackの正しい適用法を解説する。

前回の記事「OpenStackを使うと、結局何を効率化できるのか?」では、OpenStackが何を効率化してくれるのかというポイントを、サーバ構築作業を行うエンジニアの視点から解説しました。この記事では、「従来の作業」と「クラウド時代の作業」を比較して、その変化からOpenStackがもたらす変化を取り上げました。この記事は最後に以下の文章で結んでいます。

当たり前の話ですが、OpenStackはただ導入すればコストが下がり、運用が簡素化され、クラウド時代に最適なシステムが構築できる、という魔法の技術ではありません。重要なのは技術の特性と自社ビジネスで必要とされるITシステムの特性を正しくマッチングし、最適な環境を提供していくことです。

今回の記事ではこの部分を掘り下げて、「じゃあOpenStackってどこで使えばいいの?」という疑問を解消していきたいと思います。また読者として想定しているのは、すでに確立された仕組みを社内に持っている状況でITインフラのエンジニアが今後どのようにクラウドを活用し、企業活動に貢献していくのかを検討している方々になります。

押さえておくべき3つの大前提

OpenStackやクラウド全般の意義を理解する上で大前提となる3つのポイントがあります。

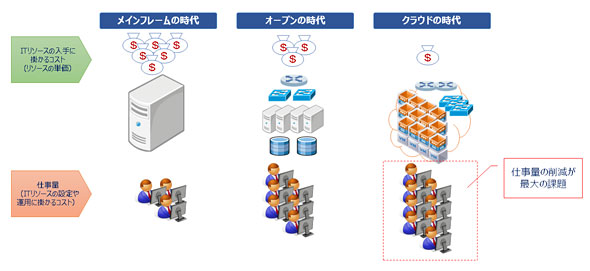

1つ目は、「ITインフラ(リソース)はコモディティ化が進行し、リソース単価が大幅に低下した」という点です。中には、「いや、うちが使っているストレージやネットワーク機器は高いよ」と思う方もいるかもしれませんが、いったんこの前提を受け入れてください。後ほどこの部分に関しては補足します。

2つ目が、「ITインフラは付加価値を生まないコストである」という点です。一部の情報通信事業者や、ITリソースをサービスとして提供するサービス事業者は例外ですが、ほとんど全ての企業においてITインフラはもはや投資の対象ではなくなっています。

そして3つ目は、「個々のITリソースに対して必要な仕事量が増え続けており、今後も増えていくであろう」ということです。ここでの仕事量とは、何らかの方法で調達したITリソースを利用可能な状態にすること、もしくはその状態を保つことを指します。いわゆる設定作業や運用作業を指し、これは次々と新しいソフトウェアが登場することや、多様化するワークロードへの対応、そして高度化するシステム攻撃への対策など実に多数の要因があります。

この3つのポイントは必ず理解しておく必要があります。この前提を無視してクラウドの活用を議論してしまうと、本質を見失うことになってしまいます。

つまり、ITインフラという領域は、リソース単価は下がることでよりたくさんのリソースが消費されるようになる(あるいはすでになっている)にもかかわらず、そのリソースを使うために必要な仕事量は増えています。さらに、その増加する仕事量をこなすためのコストが削減対象であり、今後はより少ないコストで、より大きな仕事量をこなしていく必要があるということです。

ここでわれわれが考えなければならない課題は「いかに仕事量を減らすか」となります。そしてこの課題をOpenStackやクラウドが提供してくれる機能を使って解決することが、ITインフラエンジニアの命題となります。

よくインフラ担当者が陥りがちな勘違いとして、「クラウドから調達するリソースのコストを抑える」という点にフォーカスするケースがあります。これは局所的に見ると間違っていませんが、全体最適の観点からはもっと大きなコストの発生源である「仕事量を減らすこと」に成功した後に考えるべきことです。それすらできていないのに、すでに安価となったリソースの削減を考えるのは正しいアプローチではありません。

また、ストレージやネットワーク機器の価格について補足します。連載の第3回「OpenStackで激変するシステム開発・運用 “抽象化”が実現する「究極の自動化」とは」で紹介していますが、OpenStackの重要な役割として「リソースの抽象化」があります。

この機能はさまざまな機器やソフトウェアが備える各種機能を「OpenStackの使い方」として標準化してくれます。ここで、OpenStackは管理対象の機能を全てサポートするわけではなく、よく使われる最大公約数の機能のみをサポートしています。つまり、OpenStackで環境を構築しようとしたときに、「サポートされない独自の高度な機能」を備えた機器やソフトウェアを採用しても、その機能を生かすことはできません。そのため、標準的な機能のみをサポートするコモディティ製品やソフトウェアを使ってOpenStack環境を構築するのが可能となり、そのため従来よりも経済的になるのです。

参考リンク:

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

- OpenStackが今求められる理由とは何か? エンジニアにとってなぜ重要なのか?

スピーディなビジネス展開が収益向上の鍵となっている今、システム整備にも一層のスピードと柔軟性が求められている。こうした中、なぜOpenStackが企業の注目を集めているのか? 今あらためてOpenStackのエキスパートに聞く。 - OpenStackのコアデベロッパーは何をしているのか

@IT特集「OpenStack超入門」は日本OpenStackユーザ会とのコラボレーション特集。特集記事と同時に、日本OpenStackユーザ会メンバーが持ち回りでコミュニティの取り組みや、超ホットでディープな最新情報を紹介していく。第2回は日本OpenStackユーザ会メンバーで、OpenStack開発コミュニティ コアデベロッパーの元木顕弘氏が語る。 - ますます進化・拡大するOpenStackとOpenStackユーザーたち

@IT特集「OpenStack超入門」は日本OpenStackユーザ会とのコラボレーション特集。特集記事と同時に、ユーザ会メンバーが持ち回りでコミュニティの取り組みや、まだどのメディアも取り上げていない超ホットでディープな最新情報をコラムスタイルで紹介していく。第1回は日本OpenStackユーザ会会長 中島倫明氏が語る。 - 開発環境構築の基礎からレゴ城造り、パートナー交渉術まで〜OpenStack Upstream Trainingの内容とは?

OpenStack Summit Parisでは、数々の先進的な企業事例が登場した一方で、開発コミュニティ参加希望者に向けたオープンなトレーニングプログラムも企画されていた。OSSコミュニティのエコシステムの考え方まで考慮した2日間にわたるプログラムを、参加エンジニアがリポートします。 - OpenStack、結局企業で使えるものになった?

OpenStackを採用することで、企業のITインフラはどう変わるのか、導入のシナリオや注意点は何か。そんな問題意識の下で開催した@IT主催セミナー「OpenStack超解説 〜OpenStackは企業で使えるか〜」ではOpenStackの企業利用の最前線を紹介した。 - OpenStackとレゴタウンとの意外な関係

10月10、11日に東京で実施されたOpenStack Upstream Trainingでは、レゴを使った街づくりのシミュレーションが。レゴはOpenStackプロジェクトとどう関係するのか。 - いまさら聞けない「クラウドの基礎」〜クラウドファースト時代の常識・非常識〜

クラウドの可能性や適用領域を評価する時代は過ぎ去り、クラウド利用を前提に考える「クラウドファースト」時代に突入している。本連載ではクラウドを使ったSIに豊富な知見を持つ、TISのITアーキテクト 松井暢之氏が、クラウド時代のシステムインテグレーションの在り方を基礎から分かりやすく解説する。