「IT予算が年10%ずつ削られる」 メインフレームから生成AIまで手掛けるIBM自身は運用高度化、モダナイゼーションをどう果たしたのか:モダナイゼーション事例に学ぶ「運用高度化と開発の変革が不可欠な理由」

デジタル活用の在り方が企業の収益や信頼を左右することから、ITシステムのモダナイゼーションが経営課題となって久しい。また、システムの健全性がビジネスの成否に直結している以上、運用の在り方にも変革が求められている。人材不足が深刻化する中、これらにどう対応すればいいのか。IBMが自ら実践したシステムのモダナイゼーションや運用高度化の事例から成功のヒントを探る。

およそ全てのビジネスをITが支えている今、ITシステムのモダナイゼーションが多くの企業で喫緊の経営課題となっている。だが、複雑化、大規模化した既存システムが変革のハードルになっている例は多い。特に、変化が激しい今の経営環境に対応するためには、単にシステムを新しいものに置き換えるだけではなく、開発や運用の在り方そのものも見直す必要がある。

では、これを実現するにはどう取り組めばよいのだろうか。ここで注目したいのが、量子コンピューターからメインフレーム、生成AI(人工知能)まで幅広いソリューションを提供しているIBMの取り組みだ。同社は「IBM自身が“自社製品の最初の顧客”となる」というコンセプトの取り組み「Client Zero」(クライアントゼロ)において、自社システムのモダナイゼーションと開発や運用の変革を果たし、成果を収めているという。

本稿では、IBMのグローバル拠点を統括し、同社内の数千にも及ぶアプリケーションやインフラの最適化を担っているIBM CIO Officeのカイル・ブラウンCTO(最高技術責任者)と、日本IBMの上野亜紀子理事をインタビュー。取り組み内容と「実践のポイント」を聞いた。

「ワークロードは年々増大、IT予算は年10%ずつ削減」

「ほとんどの企業が限られた予算と人材で、生成AIのような新しいワークロードへの対応を迫られています。既存のシステム、人材、アプローチのままでこれに対応するのは容易ではありません。特に開発と運用は、効率を高めながら新たなニーズや問題に迅速に対応することが求められており、従来の在り方が通用しない世界になりつつあります。システムのモダナイゼーションと、開発や運用の変革はビジネスを推進する上で必須なのです」

ブラウン氏は変革が求められている背景をこう話す。IBM自身でも非効率な開発と運用の在り方が課題となっていたという。

「IT予算が年に10%ずつ削減される一方、ワークロードは年々増大する状況でした。開発や運用で用いるツールや手法は統一されておらず、チームごとにバラバラで、各種システムのアーキテクチャにも共通性がありませんでした。このような状況で、コストを削減しながら開発と運用の課題を解決する必要があったのです」

対象は「数千のアプリ」 どうモダナイズしたのか

そこでブラウン氏が着手したのがClient Zeroの取り組みだ。

限られた人材で増大するワークロードに対応するためには、プラットフォームやアーキテクチャを単に変更するだけでは足りないと判断。アプリケーション開発とインフラ運用の在り方そのものを見直すことから取り組み始めた。

具体的には、コンテナ・オーケストレーション「Kubernetes」を核とするハイブリッドクラウド・アプリケーション・プラットフォーム製品「Red Hat OpenShift」を用いて、開発と運用プロセスを標準化した。また、ランタイムにはコンテナ上で最適に稼働する「IBM WebSphere Liberty」を採用した。アプリケーションをコンテナでパッケージングすることで、開発チームは開発言語やツールを自由に選べるなど柔軟性を確保しながら、デプロイ手法を標準化できる。運用チームはアプリケーションの種類にかかわらずコンテナ運用という統一された手法で管理可能だ。

「開発と運用を同じプラットフォーム上で実行することでプロセスを標準化、効率化したわけです。アプリケーションは互いにAPIで連携できるようにし、イベントドリブンのアプローチで統合管理できるようにしました。これによってツールやプロセスなど重複していた部分が簡素化され、運用コストは以前のプラットフォームと比較して90%削減できています」

ただ、ブラウン氏は「モダナイゼーションは『全てのアプリケーションをマイクロサービス化すればよい』といった画一的なものではありません」と強調する。

「IBMは『ビジネスに対する重要度』と『使用期間』を基準に、数千のアプリケーションを分類し、重要度が低く短期利用のものは最小限の対応にとどめ、重要で長期利用のものはリファクタリングしてマイクロサービス化するといった戦略を推進しました。最終的には全アプリケーションの80%をコンテナ化し、10%をリファクタリングしてマイクロサービス化しました。残りの10%は最小限のモダナイズです。その上でこれらを共通のプラットフォームで管理できるようにしました」

さらに、オブザーバビリティー(可観測性)の実現を必須条件としたという。オブザーバビリティーとは、アプリケーションの実行状態や処理要求状況を継続的に収集し、ログやメトリクスだけではなくトレースやコンテキストを提供することで、問題の根本原因を特定して、原因究明から改善アクションへとつなげるためのアプローチだ。単なる「監視」とは異なり、システム内部の状況をデータに基づいて深く把握し、サービスが期待通りに動作しているか、問題の予兆はないか、障害があれば何が根本原因かを可視化する。これにより、運用担当者はプロアクティブな対応を手間をかけずに迅速に行える。

「モダナイゼーションにオブザーバビリティーは必須です。CPUやメモリなど標準項目を生かしたトラブル把握と、ビジネスに大きな影響を与えるゴールデンシグナル(レイテンシー、トラフィック、エラー、サチュレーション)によるアプリケーションの健全性把握が重要になります。これにより、アプリケーションとそれが支えるビジネスの状況をデータに基づいて評価、改善できるようになります。この取り組みは、ビジネスとアプリケーションを短いスパンで継続的に改善するアジャイルな組織風土の醸成にもつながりました」

開発プロセスを標準化すれば開発スピードは格段に向上する。だが、社内業務や顧客向けサービスを支えるアプリケーションは、運用の在り方次第で企業の収益、信頼、エンゲージメントが大きく左右される。ビジネスの大半をアプリケーションが支えている以上、「その健全性をいかに担保するか」というオブザーバビリティーの実践は、多くの企業にとって不可欠といえるだろう。

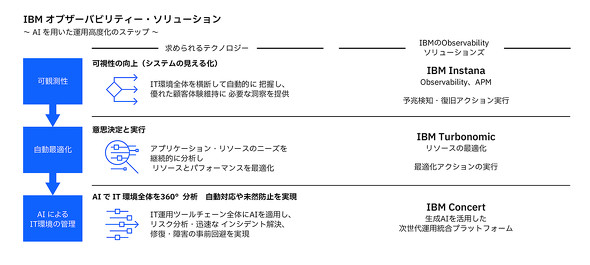

オブザーバビリティーを実現する「IBM Instana」「IBM Turbonomic」「IBM Concert」

Client Zeroで重要な役割を果たしたオブザーバビリティーはどのように実現されたのか。中核を担ったのが、IBMのオブザーバビリティー・ソリューション――「IBM Instana Observability」「IBM Turbonomic」「IBM Concert」や、API連携など多種多様なシステムの統合管理が可能な iPaaSソリューション「IBM webMethods Hybrid Integration」だ。

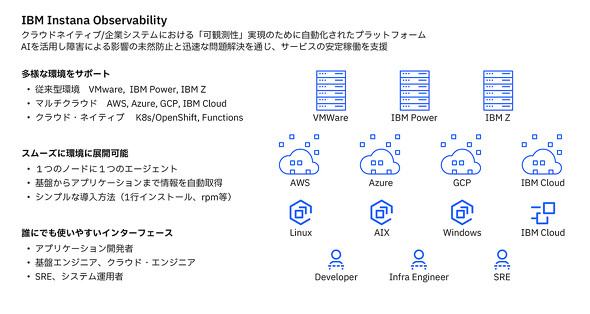

APM(アプリケーション・パフォーマンス管理)製品であるIBM Instana Observabilityについて、上野氏は次のように説明する。

「インフラからアプリケーションまでの可観測性、ゴールデンシグナルによるアプリケーションの健全性モニタリングといった機能を提供します。運用効率の向上だけでなく、ログ、メトリクスなどのデータをさまざまなフェーズで活用できる機能もあります」

TurbonomicはARM(アプリケーション・リソース管理)製品だ。AIを活用し、アプリケーション性能を損なうことなく、オンプレミスやクラウドのリソースを自動で最適化する。「インフラの無駄をAIが分析、解消し、お客さまのビジネス機会を損なわずにコスト削減に貢献します。IBMでは、Red Hat OpenShiftのオーバー・プロビジョニングの課題にTurbonomicを活用することで、ノード稼働率を90%以上に向上させ、余分なノード拡張を半減させた実績があります。昨今、重要視されるFinOpsを強力に支援します」(上野氏)

IBM Concertは、統合されたオブザーバビリティーを実現する製品だ。

「Instana、Turbonomicなど運用現場ではさまざまなツールが使われています。Concertはアプリケーションや各種ツールからデータを収集し、AIで分析、可視化することで、アプリケーションのセキュリティリスクやレジリエンス(回復力)に関する推奨事項を提供します。AIで得られたインサイトを意思決定に役立てられる、IT運用高度化に特化したプラットフォームです」(上野氏)

iPaaSソリューション「IBM webMethods Hybrid Integration」

ただ、システムの健全性、すなわち“ビジネスの健全性”が可視化、最適化されても、アプリケーション同士がスムーズに連携できなければ、ビジネスのアジリティー(俊敏性)向上は困難だ。特に、ハイブリッドクラウドのような複雑な環境では、アプリケーションの連携がモダナイゼーションの成否を分かつポイントの一つになる。

こうしたニーズに応えるのが、IBMが2024年に買収した「webMethods」をベースにしたiPaaSソリューションだ。IBMのiPaaSソリューションは、SaaSのみならずオンプレミスもカバーしている。

「当社は『IBM MQ』など、統合に関しては30年以上の実績があります。そうしたIBMの強みと、webMethodsの強みを融合させ、2025年6月に提供を開始したのが『IBM webMethods Hybrid Integration』です。IBMがオンプレミスで提供してきたメッセージング、ESB(Enterprise Service Bus)管理基盤、イベント連携の技術を、webMethodsと組み合わせてハイブリッドで提供し、ツールのサイロ化やデータの分散を防ぎます。また、生成AIの活用など、既存システムでは対応が難しい新たなニーズにも対応します。iPaaSソリューションを利用すれば、システム部門だけでなく、事業部門が主導して、アプリケーションをシンプルに連携させることができ、ビジネス変化に柔軟に対応することができます」(上野氏)

IBM webMethods Hybrid Integrationの特徴

- オンプレミスとマルチクラウドの統合管理

アプリケーション、API、イベント処理、B2B/EDI、ファイルを、ハイブリッドなマルチクラウド環境全体で1つの統一ソリューションに統合。 - AIエージェントによるビジネスの強化

ITスペシャリストと業務部門のユーザーをAIエージェントで手助けし、ビジネスのあらゆる部分を強化。 - ビジネスの俊敏性を向上させる

動的で再利用可能なAPIとイベント処理の柔軟なセットで、ビジネスニーズをより迅速に提供。

それぞれに長い歴史と国内外での実績があるwebMethodsとIBMインテグレーションが融合し、IBM webMethods Hybrid Integrationとして進化を遂げている 。前述のInstana、Turbonomic、Concertも既に国内外さまざまな業種で導入され、特にInstanaは、アプリケーションのモダナイゼーションと運用高度化に取り組む際や、オンプレミスで稼働しているミッションクリティカルシステムの運用高度化を図る第一歩として採用する企業が多いという。

ブラウン氏によると、IBMのようなグローバル企業にとっても、モダナイゼーションや運用高度化は容易ではなかったそうだ。ただ、ブラウン氏は「自社製品を使いこなして、自ら苦労して課題を乗り越えてきたからこそ、真に有効な製品/サービス、知見、ノウハウを提供できると考えています」と力説する。

「世界各地に開発拠点や研究部門が点在するIBMの組織体制と、日本企業の組織体制は非常に似ています。IBMが取り組んだようなプラットフォームの標準化やAPI連携は有効だと考えます」

上野氏も次のように日本企業にエールを送る。

「IT運用高度化、オブザーバビリティーの取り組みは『IBMだからできた』特別なものではありません。多くの日本企業と共通する課題に対し、IBM自身も先陣を切って試行錯誤を重ねてきました。Client Zeroの取り組みで得られた知見やノウハウは、お客さまの『革新のジャーニー』を成功に導くものだと考えています。このジャーニーを着実に歩んでいただけるよう、IBM自身の経験、知見を基にしっかりと支援していきます」

関連記事

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本アイ・ビー・エム株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2025年7月28日

IBMのカイル・ブラウン氏(IBM CIO Office CTO、IBMフェロー兼バイスプレジデント)

IBMのカイル・ブラウン氏(IBM CIO Office CTO、IBMフェロー兼バイスプレジデント)

日本IBMの上野亜紀子氏(テクノロジー事業本部 オートメーション・プラットフォーム事業部 事業部長 理事)

日本IBMの上野亜紀子氏(テクノロジー事業本部 オートメーション・プラットフォーム事業部 事業部長 理事)

デジタルビジネスに必要な「ITオートメーション」とは? 自動化が価値の源泉に

デジタルビジネスに必要な「ITオートメーション」とは? 自動化が価値の源泉に みずほ銀行が語る「オブザーバビリティー」導入の舞台裏 顧客体験と安定稼働を両立させた武器は?

みずほ銀行が語る「オブザーバビリティー」導入の舞台裏 顧客体験と安定稼働を両立させた武器は?