自動化が導く新たな運用管理の姿 「AIドリブン運用」は現場の課題をどう解消するのか:生成AIで、運用管理はさらに「自律化」する

ITシステムの複雑化が進み、属人化やコスト増大といった課題が運用現場に重くのしかかっている。これを解消する方法として注目を集めるのが、AI技術を取り込んだ運用管理の自動化、自律化だ。生成AIは、現場の課題をどう解消し、負担をどこまで軽減できるのか。

ビジネスに直結するITサービスの安定運用は、これまで以上に重要性を増している。その裏側にあるシステムは複雑化が進み、運用管理者の役割は多岐にわたる。結果、利用ツールが増加してオペレーションや障害対応が煩雑化したり、担当者のスキルに依存した属人的な運用が続いたり、という課題が随所で見られるようになった。ライセンス費用や管理対象機器の増加に伴う運用管理のコスト増大も重くのしかかる。

限られたリソースで運用の効率化を図りながら、複雑化するITシステム運用の課題をどう解決すればいいのか。2025年4月18日に開催されたNTTデータ先端技術主催のセミナー「Hinemosソリューションセミナ2025」では、そうした課題解決の糸口として「AIドリブン運用」をテーマに掲げている。これはAI技術を用いて運用の自動化と高度化を図る「AIOps」を、生成AIでさらに発展させるアプローチだ。

NTTデータ先端技術は統合運用管理ソフトウェア「Hinemos」を通じて、AIドリブンなハイブリッドクラウド運用の自動化を推進している。Hinemosは2025年8月にリリース20年を迎え、新技術を取り込みながら国内で数多くのミッションクリティカルなシステムを支えている。本稿はセミナーの注目セッションから、Hinemosで高度なAIOpsを実現する手法や、クラウド移行に伴う運用改善のポイント、そしてHinemosによって統合運用基盤を刷新した中日新聞社の事例をダイジェストで紹介する。

IT運用の未来を切り開くAIOps

AIOpsについて、NTTデータ先端技術の鈴木翔葉氏は「IT運用の未来を切り開く重要な手法です」と強調する。Hinemosが以前から進めてきたAIOpsのユースケースとして代表的なのは、基本機能である「将来予測監視」「変化量監視」だ。将来予測監視は、ファイルシステムやメモリの使用率などのシステムパフォーマンスを、現在の傾向に基づいて「将来的な閾値(しきいち)超え」を算出し、異常をいち早く検知するものだ。変化量監視は、普段の傾向から外れた異常を監視してサイレント障害を検知する機能で、閾値の範囲内なのでアラートは出ておらず、ユーザーも潜在的な障害への危険性に気づいていないような状態を見つけ出すことができる。

Hinemosと他社サービスを連携させたAIOpsもさまざまな実践例がある。その一例として鈴木氏は、機械学習エンジンとしてブレインズテクノロジーの「Impulse」とNTTアドバンステクノロジの「@DeAnoS」をHinemosと連携させ、ITシステムの予兆検知から要因分析までを実現する異常検知の手法を挙げる。アイ・アイ・エムが提供する性能管理ツール「ES/1 Shelty」とHinemosを連携させ、ES/1 Sheltyが収集したデータを使ってHinemosが障害を検知し、承認ジョブや復旧ジョブによる自動復旧を実現する手法もあるという。

生成AIを組み込むAIOpsでは、生成AI基盤を含めたシステム全体の管理が必要になる。Hinemosには、AI基盤に特有の課題や管理項目を踏まえた機能があり、「Microsoft Azure」のクラウド基盤および、生成AI基盤の「Azure OpenAI Service」を含めた統合的な運用管理を実現するのが強みだ。

AIOpsを加速する「Hinemosメッセージフィルタ」と「システム運用AIアシスタント」

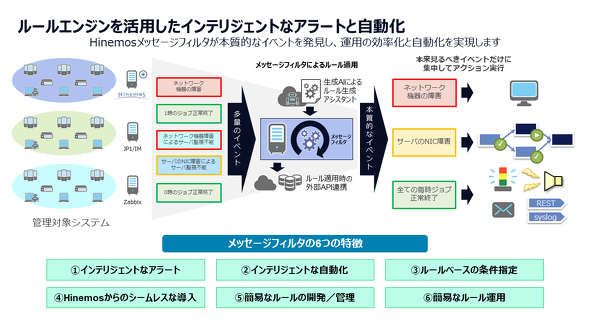

NTTデータ先端技術が推奨するAIドリブン運用は「人手作業に頼っていた運用をAIベースに変え、運用の自動化、さらには自律化を目指すものです」と鈴木氏は説明する。システム運用品質の向上と、故障対応や運用改善の速度向上、システム運用コストの低減を実現する上で重要な役割を果たすHinemosの機能が、「Hinemosメッセージフィルタ」だ。

運用現場では多様なシステムから膨大なアラートが発生しており、運用管理者はその中から「本質的なイベント」を見分けにくくなっている。こうした問題を解消するのがHinemosメッセージフィルタだ。生成AIで作成したルールに基づきメッセージをフィルタリングすることで、本質的なイベントを抽出すれば、必要なアクションだけに集中できるようになる。抽出したイベントは、ワークフローシステムやITサービスマネジメントシステムと連携させ、インシデント発生時の通知や対応を自動化できる。

この自動化をさらに加速させる構想が、実証実験中の「システム運用AIアシスタント」だ。インシデント対応や広範囲な分析など、エンジニアの属人的要素が問われる局面で人の判断を支援したり、運用上の実行指示を代わりに出したりする形で、システム運用の高度化を実現するという。

クラウド移行と運用の見直しで直面しやすい6つの課題

NTTデータ先端技術の甲斐育実氏によると、クラウド移行をきっかけに運用管理の課題に向き合い、改善に取り組む企業は多い。運用管理を見直す際に検討すべき課題として、同氏は次の6点を挙げ、「これらは既存の運用管理製品が抱える課題と言い換えられます。Hinemosはこれらの課題を解消していることが、お客さまに採用いただいたポイントです」と話す。

- クラウド上の動作サポート

- クラウド上の可用性構成

- クラウドの特徴への対応

- ライセンス費用

- 運用管理製品の機能網羅

- 運用管理製品の移行性

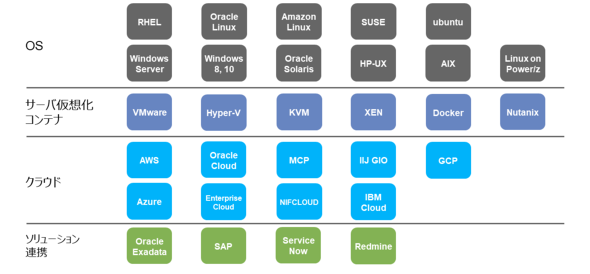

1つ目は、運用管理製品のマネジャー(運用管理サーバ)とエージェント(管理対象システム)のそれぞれが移行先のクラウドサービスで適切に稼働するかどうかだ。Hinemosは動作環境としてさまざまなOS、クラウドサービス、コンテナ、仮想環境をサポートしており、連携できるソリューションも多岐にわたる。特にパブリッククラウドについては、Microsoft Azureや「Amazon Web Service」(AWS)「Google Cloud」「Oracle Cloud Infrastructure」(OCI)など主要なプラットフォームをカバーし、マルチクラウドの統合運用管理を実現できる。

2つ目は、ジョブ管理の可用性を移行先のクラウドサービスで実現できるかどうかだ。Hinemosは、クラウドサービスベンダーごとに異なる仕様に影響されないアーキテクチャでクラスタを構成し、Hinemos自身がソフトウェアで死活監視とデータベース同期をする。

3つ目は、クラウドサービスの特徴に準じた運用管理が実現できるかどうかだ。Hinemosはリソースの自動検出や、専用リソース監視、リソース制御など「クラウドならではの価値」を引き出せる専用機能であるクラウド管理機能を備えている。

4つ目は、スケールアップやスケールアウトの際にライセンス体系が変わるかどうかだ。Hinemosは、CPUコア数や管理対象数に依存しないシンプルな費用体系であり、運用管理製品のコストを意識する必要がない。

5つ目は、自社が運用管理に求める機能を網羅しているかどうかだ。監視ツール、ジョブ管理ツールといった単機能ツールが多い運用管理の分野では特に、運用機能が連携できるかどうかが重要になる。管理効率を考える上では、幅広い機能を取りそろえ、その機能がシームレスに連携できる統合運用管理製品が望ましい。Hinemosは、監視、ジョブ管理、インシデント管理を含む多彩な機能を提供し、それらを柔軟に連携できる。

6つ目は、ジョブ管理を適切に移行できるかどうかだ。「業務の自動化や、その業務実行に必要なジョブ管理は、監視よりも移行難易度が高いのです」と甲斐氏は説明する。NTTデータ先端技術は、他社製品で実行していた監視とジョブ運用の定義や設計書などをHinemosへの移行を支援するサービスやツールを提供している。

これらのポイントが採用の決め手になった企業の事例は数多く、その一部はHinemosのポータルサイトでも公開されている。

2025年に統合運用基盤を刷新した中日新聞社、なぜHinemosを採用した?

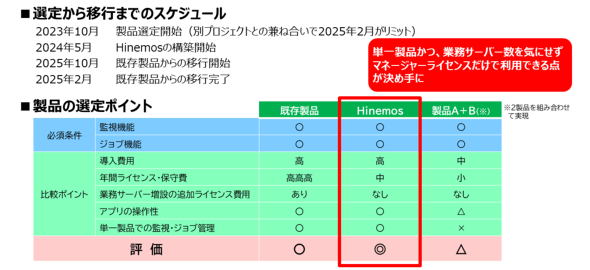

セミナーではHinemos導入事例の一つとして、中日新聞社が登壇し、統合運用基盤を刷新したいきさつを説明した。

中日新聞社の技術局システム部は「新聞制作に関わるシステムの安定稼働」をミッションに掲げ、24時間365日体制でシステムの開発推進、保守、管理を担っている。安定的かつ標準的な運行管理のために、2006年に統合管理システムを構築し、運用してきた。「しかし2023年に、この統合管理システムの開発元からライセンス体系の変更を告げられ、2025年2月に予定していた仮想基盤の更新計画に支障が出ることが分かりました。そこで統合管理システムをHinemosに切り替えることを決めました」と担当者は語る。

導入時の機能要件は大別して2つあった。1つはサーバの状態監視とエラーログの検知で「ジョブが異常終了した場合に検知できる」「サーバやシステムによって監視条件を個別に設定できる」などを重視していた。2つ目はジョブの実行制御で、「既存のシェルやバッチをそのまま流用できる」「シェルやバッチを1つのジョブにまとめて実行できる」などがあった。Hinemosはこれらの要件を満たしていた。選定の決め手となった点を、担当者はこう説明する。

「ゲストOSベースで約340台に及ぶ物理サーバと仮想サーバをまとめて監視できることが必須条件でした。中でも決め手になったのは、業務サーバ増設の追加ライセンス費用が従来よりも抑えられること、そして単一製品で監視からジョブ管理までカバーできることでした」

結果、当初の目的として掲げていた「現状の監視とジョブ運用をある程度維持する」「経常費を下げる」の両方を達成できたそうだ。担当者によると、スクリプトの作り替えも必要なかった。経常費は5分の1になり、サーバ台数は9台から3台に削減できたという。

「今後はHinemosインシデントダッシュボードをはじめ、さまざまな機能を使いこなし、さらなる安定稼働につなげていきます」と担当者は語り、次のように意気込みを示す。

「従来システムを使い続けていたらライセンス費用の大幅増額は免れませんでしたが、Hinemosに移行できたことで、ライセンスの買い足しは不要になりました。既存の監視条件やジョブの約90%はHinemosに移行し、監視とジョブ管理を1台のサーバで実現できています。AWSの監視と管理にもHinemosを活用したいと考えています」

Hinemosソリューションセミナ2025は、オンデマンドで視聴可能だ。システムの複雑化と人材不足に伴う運用管理の課題に直面している方は、この機会にぜひアクセスして、AIドリブン運用によるシステム変革を目指すヒントをつかんでほしい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社NTTデータ先端技術

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2025年5月10日

NTTデータ先端技術の鈴木翔葉氏

NTTデータ先端技術の鈴木翔葉氏

NTTデータ先端技術の甲斐育実氏

NTTデータ先端技術の甲斐育実氏