|

| いまどきの高性能化したマルチコアのCPUを搭載したサーバでは、5つや6つのOSを同時に稼働させることなど、何の問題もなくできる。企業内に逐次導入してしまったさまざまなサーバを、そろそろ新しいものに交換すべきだというとき、まとめて1台のサーバに統合するのは、ごく自然な流れなのである。その時に、ハイパーバイザの導入やチューニングなどの仮想化の苦労なしに、仮想マシンの構築から始められたら、IT管理者としては最初の一歩を踏み出しやすい。そのニーズに応えるのが、VMware ESXi 3.5組み込み型のサーバである。 |

| サーバのCPU能力を使い切る |

サーバの仮想化は、もはや特別なことではなく、どの企業でも取り組むべきITの標準的な技術となった。これだけ仮想化がもてはやされる理由に、サーバを統合してハードウェアコストを削減するとか、管理対象を減らすことにより運用・管理の負担を減らすといったビジネス上のメリットがあることは、広く知られている。それに加えて、昨今はグリーンITということが叫ばれており、CO2排出量を削減するための省電力にも注目が集まっている。5台のサーバで運用していた業務を1台にすれば、当然消費電力も抑えることができるというわけだ。

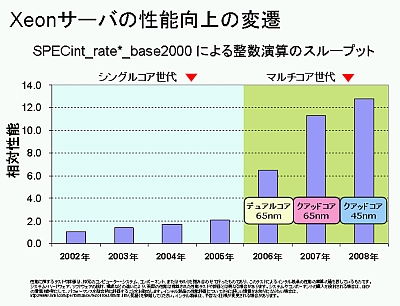

これらの理由はすでに企業のIT部門の常識であるとして、技術的な背景もある。インテルのクアッドコア・プロセッサーの登場の例を引くまでもなく、サーバのCPU性能はハイペースで向上しており、実際のところその能力を十分に使い切れていない場合が非常に多い。また45nm世代のCPUによる省電力化は、効率的なサーバ統合にも寄与する。せっかくのCPU性能を宝の持ち腐れとしないための技術としても、仮想化は有望なものだ。このようにマルチコアCPUは仮想化技術とも親和性が高いばかりでなく、最近のサーバ向けCPUにはハードウェアによる仮想化支援技術が標準搭載されており、安心して仮想化を積極的に導入するための環境が整ってきたといえるだろう。

|

| 図1 マルチコア化により、インテルのCPUパフォーマンスは急速に向上している(クリックで拡大します) |

| サーバ1台から仮想化を始めるなら組み込み型がベスト |

仮想化技術が登場した当初、先進的なユーザーは大規模サーバ環境の仮想化を積極的に進めた。サイジングなどに工夫をこらし、きめ細かな検証に基づく仮想環境の構築を行ったうえで、仮想マシンのOSとアプリケーションのインストールを行っていた。しかし、仮想化が当然のいまでは、小規模環境の構築にそのような手間をかけるまでもない。梱包を解いてセットアップしたら、すぐに仮想マシンの構築に取りかかれる製品があるからだ。VMware® ESXi(以下、ESXi)が組み込まれたインテルCPU搭載サーバは、現在、日本HP、NEC、日立製作所、日本IBMの各社から提供されている。インテルとヴイエムウェアは技術開発レベルで高度に連携しており、性能的な意味でも安定性の面からも、最適な構成で導入することができる。そろそろ仮想化に手をつけなければと考えているなら、これらの製品がお勧めだ。

|

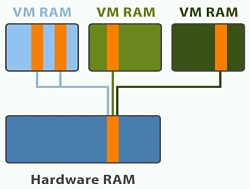

| 図2 サーバ機に組み込まれたVMware® ESXiのイメージ |

この組み込み型のサーバ群には、マザーボード上に装着されたフラッシュメモリにESXiが実装されている。そしてサーバはこのフラッシュメモリから起動する設定になっている。従って仮想化用のハイパーバイザをダウンロードしてインストールするといった作業はせずに、届いたサーバを開梱して電源スイッチを入れれば、そのまま仮想化環境の簡単な設定に入れる。IT担当者は、仮想化という比較的新しい技術について研究しなくても、自分の通常の業務であるサーバの構築というフェイズから仕事を始められる。ESXi組み込み型サーバを導入するメリットを整理すると、以下の点が挙げられる。

1. 導入しやすい

テスト済みで最適化されたハードウェア構成になっており、ハードウェア・ベンダのサポートも受けられる。さらに、ヴイエムウェアでは物理サーバ上の環境を仮想環境に移行する無償のコンバータを提供しているので、移行も比較的簡単に行うことができる。

2. ディスクレス構成が可能

ハイパーバイザはフラッシュメモリから展開されているため、ハードウェアの中でも最も障害発生率の高いハードディスクのない、ディスクレスブート構成が可能となり、故障やそのための再インストールなどのリスクを回避することができる。

3. セキュリティ強度が高い

ESXiは32MBというコンパクトな容量であり、攻撃対象となりうる領域が少ない。また、仮想化を中心としたアーキテクチャにより高いセキュリティを確保している。

4. 信頼性が高い

WindowsやLinuxなどの汎用OSを必要とせずに仮想化のためのハイパーバイザを構成できるため、信頼性が高い。

| 仮想化で重要なのはメモリ |

ヴイエムウェアの仮想化ハイパーバイザはマーケットで最も有名なものだが、名前が知られているというだけでなく、もちろん技術的な優位点がある。それをここで簡単に説明しておこう。

仮想マシンを稼働させるのに必要なリソースは、CPUだけではない。実際にサービスを使う際には、特にメモリの量が重要だ。実際、CPUに余力があってもメモリが足りないので動かないということはよくある。そのため、メモリをどれだけ積めるのかといったことが問題になるし、それはコストにも跳ね返る。つまり、メモリを効率よく使えれば、CPUも効率よく使えるのである。

|

| 図3 トランスペアレント・ページ・シェアリングでは、複数の仮想マシン間で共通なメモリページを、物理メモリ上で共有する |

ヴイエムウェアのハイパーバイザには、メモリを効率よく運用する独自技術である「メモリオーバーコミット」が実装されている。これは「トランスペアレント・ページ・シェアリング」や「メモリ・バルーニング」などのメモリ管理技術を使って、実装している物理メモリ量よりも多いリソースを割り当てるというものだ。

具体的には、例えば1台の物理サーバ上で同一OSの仮想マシンが複数稼働している場合、この複数の仮想マシン間で共通の内容を持つメモリページを、物理メモリ上で共有することで、重複する部分を減らすことが可能だ。これがトランスペアレント・ページ・シェアリングである。同一OSの仮想マシンが多ければ多いほど、効率はよくなる。

メモリ・バルーニングは、優先度の低い、あるいは稼働率の低い仮想マシンの使用しているメモリの内容をディスクにページアウトし、物理メモリに空きをつくって優先度の高い仮想マシンに利用させるというものだ。必要に応じて、ページアウトしていたメモリ領域を他の仮想マシンの利用に割り当てることが可能となる。このように物理メモリの利用を動的に変化させることで、メモリを無駄なく使うことができる。

これらの技術により、実際に搭載している物理メモリ以上のメモリを複数の仮想マシンに割り当てることが可能となる。例えば、実際には2GBの物理メモリを実装しているマシンに対して、すべての仮想マシンのメモリ割り当ての合計を4GBで構成することが可能になり、サーバの統合率を飛躍的に高めることができる。

| 仮想化環境の拡大にも迅速に対応 |

仮想化で実現できるのは、まずはハードウェアの能力を使い切るということだ。CPUやメモリなどのリソースを効率的に利用し、無駄なく使い切るのが、ヴイエムウェアのハイパーバイザである。さらに、実際のビジネスにとって重要な要素として、統合管理および統合運用に対しても注力している。既存システムのサーバ統合や新規の仮想化サーバの導入などで、仮想環境が複数必要になってきたら、単体のESXiのサーバを個別に運用するのではなく、一括管理する方が便利だ。

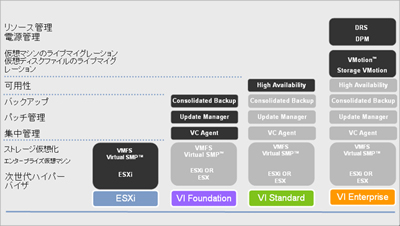

ヴイエムウェアの製品には、ハイパーバイザ製品のESXiのほかに、さまざまな付加価値機能を同梱したVMware® Infrastructure 3(以下、VI3)がある。ESXiのユーザーは、このVI3のパッケージライセンスを購入することで、VI3にアップグレードすることができ、集中管理やバックアップ、仮想マシンのライブマイグレーションなどの機能を利用できるようになる(図4)。ライセンスを購入したら、ESXiからVI3の機能を有効に設定するだけでいいのだ。再インストールは要らない。

|

| 図4 ESXiから、より高度な機能を備えた「VI Foundation」「VI Standard」「VI Enterprise」へ簡単にアップグレードできる(クリックで拡大します) |

このため、すでにVI3で大規模な仮想環境の運用をしているデータセンターなどで、物理的なCPUの追加が必要になった場合にも、組み込み型ESXiサーバとVI3ライセンスを購入することで、手軽に仮想化環境の拡張ができる。いちいち新たなサーバにVI3をインストールすることなく、ESXi組み込みサーバを購入して、既存のVI3のクラスタ構成に追加すればいいのだ。

インテルとの技術協力により、インテルのCPUの技術革新に追従して、ヴイエムウェアの仮想化技術との連携が行われるため、投資保護という面でも間違いのない選択になる。そろそろ仮想化に手をつけなければと考えているなら、最初の1台として導入しやすいうえに、将来的な拡張性にも優れたESXi組み込み型サーバがお勧めだ。

インテル® Xeon® プロセッサー搭載 VMware ESXi組み込み型サーバ一覧| NEC SIGMABLADE/EXPRESS 5800シリーズ | |

| ・SIGMABLADE Express 5800/120Bb-d6 ・EXPRESS 5800 Express 5800/120Rj-2 (VMware ESXi 3.5モデル) |

|

| 「120Bb-d6」は「SIGMABLADE」に搭載できるSANブート専用ブレード、そして「12Rj-2」はラックマウント型2-Wayサーバです。双方とも最新のインテルXeonプロセッサーを搭載し、性能を大幅に向上しています。メインメモリにはFB-DIMMを採用して48Gbytesの大容量を実現、サーバ稼働中でもメモリを追加することができます。 |  Express 5800/120Rj-2(上)とSIGMABLADE-M(下) |

| 日立 HA8000シリーズ | |

| ・HA8000-es/RS210 VMware ESX Server 3iモデル ・HA8000-es/RS220 VMware ESX Server 3iモデル |

|

| RS210は1Uサイズ2プロセッサー、RS220は2Uサイズ2プロセッサーのラックサーバで、いずれも低消費電力で動作するクアッドコア インテルXeonプロセッサーを標準で2個搭載し、2.5インチハードディスクの採用やファンの回転数最適化などにより、HA8000シリーズの同等モデル比で約20%電力を節約できます。電源システムの冗長化で、万一の故障時にも稼働し続けます。 |  HA8000-es RS210(上)とRS220(下) |

| HP ProLiant BLライン/HP ProLiant DLライン | |

| ・HP ProLiant BL460c, BL480c, BL680c G5 ・HP ProLiant DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5 |

|

| HP ProLiant BLラインはHP BladeSystem c-Class 用のサーバブレードであり、高い集約性と、実績のある管理ソフトウェアHP Insight Controlにより複雑な仮想化環境における容易な管理性を実現します。またラックマウント型のHP ProLiant DLラインは、薄型の1Uサイズから拡張性に優れた4Uサイズまで幅広い選択肢をご用意しています。 |  DL380G5(上)とHPBladeSystem c-Class(下) |

| IBM System x/BladeCenter 仮想化専用モデル | |

| ・IBM System x3850M2 仮想化専用モデル ・IBM BladeCenter HS21XM 仮想化専用モデル |

|

| ハイ・パフォーマンスと省電力を追求したIBM独自の「X4アーキテクチャ」を搭載した4ソケット搭載可能なラックサーバ(x3850 M2)と、2ソケット搭載ブレードサーバ(HS21 XM)を提供します。ベース・モデルに比べメモリやCPUなどが増強されており、すぐに仮想化環境を構築できます。また、ESXi上で無制限稼働可能な、Windows Server 2003 Datacenter Editionとのバンドルモデルも提供中です。 |  x3850 M2(上)と BladeCenter H + HS21 XM(下) |

提供:インテル株式会社

ヴイエムウェア株式会社

企画:アイティメディア 営業本部

制作:@IT 編集部

掲載内容有効期限:2008年9月30日