豊富な機能で柔軟なストレージ環境を実現 〜満を持して登場「EMC CLARiX CX4」〜 |

| EMCは、ミッドレンジストレージの新製品としてCLARiX CX4を発表した。機能面では欠けているものが思い浮かばないほどの豊富な機能をそろえ、「全部入り」と表現されることすらあるCX4だが、その最大の特徴は単なる機能の豊富さではない。豊富な機能を備えることで、ユーザーが得られる“柔軟性”が最大化される点こそが、CX4の大きなアドバンテージとなっているのである。 |

| 第4世代のプラットフォーム「CX4」 |

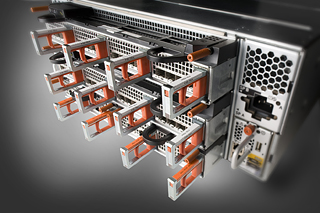

EMC CLARiX CX4は、“CLARiX CXストレージ・プラットフォームの第4世代”と位置付けられるミッドレンジストレージシステムだ。

|

| CLARiX CXストレージ・プラットフォームの第4世代、EMC CLARiX CX4 |

前世代であるCX3と比べると、最大容量/性能がともに2倍に向上しており、コストパフォーマンスも2倍に向上している。ラインナップは「CX4-120」「CX4-240」「CX4-480」「CX4-960」の4モデルで構成される。各モデルの型番は最大搭載ドライブ数を意味しており、CX4としては最大で960ドライブまでサポート可能となっている。

インターフェイスは、4Gbpsファイバチャネル(FC)と1Gbps iSCSI(IP-SAN)の両方を標準で備えるようになった点が特徴だ。ただFCとiSCSIの両方をサポートしただけでなく、根本的なアーキテクチャを刷新した。

新アーキテクチャでI/Oモジュールの柔軟性を支えているのが「UltraFlexテクノロジー」だ。UltraFlexテクノロジーによってFCやiSCSIのインターフェイスの追加、さらに将来実現される新しいインターフェイスである8Gbps FCや10Gbps iSCSIへの対応も可能になっている(図1)。

|

| 図1 EMC CLARiX CX4のアーキテクチャ(クリックすると拡大します) |

ストレージプロセッサは2重化されており、さらに内部に複数のマルチコアプロセッサ(IAベース)を搭載することで、処理性能と実装メモリ量を2倍に拡大している。I/OボードはストレージプロセッサのCPUモジュールから分離され、独立したモジュールとなった。このため、システムを停止させることなくI/Oポートを増減できる「ホットプラグ」が実現したほか、複数のプロトコルの混在や、将来登場するより高速なI/Oポートの実装などにも対応し、信頼性と柔軟性を大幅に高めることができた。

なお、ストレージOSとして使用されている「FLAREオペレーティング環境(FLARE OE)」のコア部分も、従来の32ビットから64ビットに拡張された。このことも、処理性能の向上に貢献している。

このほか目立つ新機能としては、仮想プロビジョニング(シンプロビジョニング)への対応、ドライブのスピンダウン(ポリシーによってドライブの回転を停止する機能)、フラッシュドライブ(SSD、当初はCX4-480およびCX4-960でサポート)のサポートなどがあり、現在ストレージ分野で話題に上る注目機能は網羅しているといってよい状態だ。

| 豊富な機能が支えるハイレベルな柔軟性 |

CX4では、最新のストレージ技術が網羅的に搭載され、まさに機能満載といった様相であるため、ついそこに目を奪われがちになる。しかし、EMCジャパンのマーケティング本部 プロダクト・マーケティング・マネージャの雨堤政昭氏は「CX4は、機能が豊富というよりも、柔軟性に優れたストレージだ」という。あれこれと機能を搭載することそのものが目的化しているわけではなく、ユーザーのさまざまな使い方に対応するために必要な機能をそろえた形がCX4というわけだ。

|

| 図2 CLARiX CX4の仮想プロビジョニング機能 |

CX4で新たにサポートされることになった仮想プロビジョニング(シンプロビジョニング)は、単純に表現すれば、実装されているディスク容量以上の領域をサーバに割り当てることができる機能だ(図2)。

仮想プロビジョニングの基本的な用途は、将来見込まれる容量拡張を、段階的に行えるようにすることだ。例えば、将来100GBのディスク容量が必要になると見込まれているが、現時点では10GBで足りるという状況でも、従来は最初から100GBを割り当て、90GBは単に遊ばせておくしかなかった。一度確保した容量に対し、後からディスクを追加して容量を拡張するのは簡単な作業ではなかったためだが、使わないドライブを大量に確保するのはIT投資効率を悪化させる。

仮想プロビジョニングを利用すれば、必要に応じて必要な分だけドライブを実装すればよいため、無駄な投資を避けることができる。当然、運用中の容量拡大に伴う煩雑な処理はすべてCX4が隠蔽するため、運用管理者の負担も軽減される。この容量を割り当てられたサーバ側では、最初から最大容量のドライブが存在するものとして動作しているため、運用途中のドライブ追加は全く関知することはなく、設定変更等の作業は発生しない。

なお、仮想プロビジョニングを活用すると、データのバックアップやミラーリングといった作業の際にもメリットが生じる。ミラーリングのための領域も、実際にドライブが実装されている分だけで済むため、無駄な領域を確保する必要がなくなるためだ。

実は「こうした無駄なストレージ領域を使用しないための工夫は、ユーザーには分かりにくい点ではあるが、各社の姿勢の差が大きな部分だ」(雨堤氏)という。同氏はまた、「CX4の容量利用効率は競合各社と比較しても高度なレベルにある」という。ユーザーから見ると、額面上の容量が同じでも、そこに実際に格納できる実データ量に大きな差が出てくるということになる(図3)。

|

| 図3 実際に利用できるストレージ容量 |

こうした基本的なメリットに留まらず、EMCでは、既に何社かで実装例がある仮想プロビジョニング(シンプロビジョニング)の提供も柔軟性確保の一手段と位置付けている。

例えば、現在緊急の課題として注目を集めている、ITシステムでの消費電力の削減について考えてみよう。仮想プロビジョニングは、当面利用しない容量分についてはドライブを実装しなくて済むため、未使用ドライブを回転させ続ける無駄な電力消費を削減できる。

また、CX4では新たにドライブの回転停止がサポートされ、アクセスされていないドライブの回転を停止することで、電力消費を削減することもできる。フラッシュドライブ(SSD)を使えば、さらなる消費電力削減も可能だ。フラッシュドライブには物理的な可動部分はないため、HDDに比べて大幅に消費電力を削減できるからだ。

こうしたさまざまな手法を組み合わせることで、いっそう大きな消費電力削減効果を得ることもできるし、ユーザーの利用状況によって最適な手法を選ぶ余地も生まれる。豊富な機能は、それ自体を目的にしているわけではなく、ユーザーのさまざまな利用状況に対応し、幅広い要求に高いレベルで対応するためにあるわけだ。

なおCX4では、複数のドライブを搭載し、それぞれの性能に応じて階層化を実現できる。新たにサポートしたフラッシュドライブにより、CX4では「フラッシュドライブ」「FCドライブ」「7200rpm SATAドライブ」「5400rpm SATAドライブ」と、階層の数が4階層に増えている(フラッシュドライブは階層0と位置付けられている)。さらに、ドライブ回転停止機能を入れれば5階層ということになる。

消費電力に注目すると、例えば7200rpm SATAドライブと5400rpm SATAドライブでは電力消費効率が32%も違ってくるという。高速な処理が求められるデータは高速だが消費電力も大きなドライブに配置する一方、そこまでリアルタイム性は必要ないというデータは5400rpm SATAドライブに保存するようにすれば、全体の電力効率を最適化できる。

| 仮想環境での柔軟性 |

CX4が実現する柔軟性がどのような場面で有用なのかについて、昨今注目を集めるサーバ仮想化を例にとって見てみよう。

サーバ仮想化は企業システムのさまざまなシーンに浸透してきた。まずはテスト環境や開発環境で利用が始まり、次にCPU使用率のあまり高くないサーバの統合に進み、現在では、より重要なサーバにおいても利用が拡大してきている。

負荷の低いサーバを統合する段階では、ストレージ接続はiSCSIでも問題なかった。だが、より重要な機能を担い、信頼性が求められるサーバでは、FC接続が必要になってくるだろう。雨堤氏は、「仮想化導入以前に、FCでストレージを接続していたサーバを仮想化する際に、ストレージ接続をiSCSIに変えるというのは現実味に欠ける話だ」という。

ただ、こうした場合にストレージインターフェイスが固定化されているとどうなるだろうか。サーバ仮想化を活用し、サーバ構成の柔軟性がせっかく向上しても、ストレージ接続が足を引っ張ることになる。特定のストレージしか利用できなかったり、ストレージを切り替えるための設定変更がサーバ側で必要になったりといった状況が生じる可能性がある。

|

| EMCジャパン マーケティング本部 プロダクト・マーケティング・マネージャ、雨堤政昭氏 |

しかし、CX4のUltraFlexテクノロジーでは、iSCSIもFCも両方サポートしているため、柔軟性が確保される。また、「当初はユーザー数が少なかったためストレージをiSCSIに接続していたが、その後ユーザー数が増えてサービスレベルが低下した、という場合でも、最小限の手間でFC接続に変更できる」(雨堤氏)という利点もある。

こうした柔軟性は、CX4が豊富な機能を実装していることに加え、データ統合に求められる容量とパフォーマンスを実現しているため、ストレージ統合が実現できる点にもよっている。分散したストレージでは運用管理の負担も大きく、利用効率も低下するなど、弊害も多い。とはいえストレージを統合すると、ダウンした際の影響も大きくなるため、高度な信頼性も求められるようになってくる。

CX3では、EMCの実測値で99.999%の信頼性を実現していたが、CX4もこれを引き継いでいる。

さらに、パフォーマンス面ではCX3を凌駕する改良が行われた。ミッドレンジのストレージでは、通常ストレージプロセッサは二重化されているのだが、仮に一方のストレージプロセッサがダウンした場合は、ライトキャッシュ機能が停止されるのが一般的で、CX3もそうなっていた。これは、信頼性確保の観点からの処置だ。だがこの結果、片方のストレージプロセッサがダウンすると、処理能力が半減したうえ、キャッシュが効かないことによる性能低下も加わってしまう。これに対しCX4では、シングルプロセッサ環境でもキャッシュが有効となり、パフォーマンス低下を防げる。シングルプロセッサの環境でも十分な信頼性が確保できるような機能を実装したためだ。

このようにCX4では、さまざまな機能追加や性能向上が実現されている。そして、そうした機能や性能が有機的に関連し、ユーザーに高いレベルの柔軟性を提供している。いわば、現時点でのミッドレンジストレージの最高峰を目指したEMCの取り組みが具現化したのがCX4だといえるのではないだろうか。

提供:EMCジャパン株式会社

企画:アイティメディア 営業本部

制作:@IT 編集部

掲載内容有効期限:2008年9月30日

|

関連リンク |

|

記事リンク |

| EMC、ITではなくデータを中心に考えたコンサルティングサービス開始(@ITNews) | |

| EMC、夏のストレージ製品リニューアル大攻勢(@ITNews) |